Presentation

POUR REPRENDRE L’HISTOIRE

Cette étude sur la Commune de Paris s’inscrit dans un travail plus vaste sur le mouvement ouvrier en France entrepris par notre Parti, à la suite de ce qui avait été fait dans les années soixante. Se réapproprier notre propre histoire, celle de notre classe, est une nécessité vitale pour les objectifs que nous nous fixons, la révolution communiste et l’instauration de la dictature du prolétariat, aboutissement logique du long parcours tourmenté de l’humanité. La restauration de la doctrine passe par l’étude du mouvement prolétarien, de ses défaites comme de ses victoires, afin d’en tirer tous les enseignements possibles profitables pour la reprise du mouvement de classe sur ces bases saines. Ce travail se fait conjointement à la vaste recherche sur l’Histoire de la Gauche Communiste dans ces années 20 si cruciales, travail et continuité que nous sommes, ici aussi, seuls à poursuivre sereinement.

Nous avons voulu décrire les principaux évènements de juillet 1870 à mai 1871, les forces en présence, les erreurs commises, les insuffisances objectives, les leçons à en tirer, en nous gardant de tomber dans le culte larmoyant du souvenir des martyrs qui n’a qu’un seul but: gommer tout enseignement utile pour la reprise future du mouvement prolétarien.

Une bibliographie succincte peut servir de référence, à la fin du texte.

Le texte comprend deux parties, que nous résumons brièvement ici (un sommaire détaillé se trouve à la fin de l’opuscule).

Le mouvement ouvrier, dans la décennie 1860, connaissait une renaissance, tant sur le plan politique que syndical, si bien que l’on arriva à une situation révolutionnaire dès 1858. Cela précipita le gouvernement de Napoléon III, non soutenu par la bourgeoisie, dans la guerre contre la Prusse – dans le but immédiat d’empêcher la réunification de ce pays.

La première partie, de la guerre à la révolution (de juillet 1870 au 18 mars 1871), explique le désastre militaire du Second Empire, régime qui s’écroule... sans que le prolétariat sache saisir l’occasion de prendre le pouvoir. Il impose cependant à la bourgeoisie la République le 4 septembre, et s’organise dans des Comités de quartier et un Comité Central.

Le 30 septembre, le prolétariat laisse de nouveau passer une grande occasion; la capitulation, le 2 janvier 1871, discrédite encore plus la bourgeoisie qui demande à Bismarck d’occuper Paris. Il refuse.

Élus par les “ruraux”, l’Assemblée nationale et Thiers à sa tête concluent hâtivement une paix payée très chère à Bismarck, puis prennent de suite différentes mesures contre Paris.

La nuit du 17 au 18 mars est marquée par la tentative avortée de reprise des canons de la Garde nationale: les troupes fraternisent avec le prolétariat. Thiers, paniqué, s’enfuit à Versailles.

La deuxième partie traite à proprement parler de la Commune de Paris, du 18 mars au 28 mai 1871.

Vraie république universelle, la Commune se comporte comme le seul gouvernement légal de la France: on peut parler de première de dictature du prolétariat. Avec 10 000 employés (au lieu de 60 000 auparavant), la Commune administre Paris: elle est un vrai “gouvernement à bon marché”. En son sein, toutes les organisations du prolétariat reprennent vie.

Malheureusement, le prolétariat n’a guère l’initiative. C’est la bourgeoisie qui revient rapidement à l’offensive, attisant la guerre civile que les communards n’osent prendre à bras le corps, restant sur des positions défensives. La seule sortie en direction de Versailles est un désastre.

En mai, le rapport des forces bascule en faveur de Versailles, grâce aux prisonniers libérés par Bismarck. Dès le 21, les Versaillais entrent à Paris, du fait d’une trahison, et Thiers donne l’ordre du massacre général. Si les communards se battent héroïquement, ils sont une fois de plus victimes de l’absence de stratégie militaire, ou plutôt de la pire possible, celle proclamée par Delescluze: le combat quartier par quartier.

Du 21 au 28 mai, la semaine sanglante: 30 000 Parisiens tués, 45 000 arrêtés, dont beaucoup sont fusillés. Au total, avec les morts et les déportés, Paris perd 100 000 de ses fils, parmi lesquels beaucoup de femmes et d’enfants.

Le texte passe ensuite en revue l’attitude de Marx et d’Engels, et de l’A.I.T. face aux évènements français, et tire les deux enseignements cardinaux de la Commune de Paris. La Commune marque la fin du socialisme utopique, le début de l’ère du socialisme scientifique; elle sanctionne l’échec du marxisme en France: il faudra une bonne dizaine d’années à Guesde et Lafargue pour tirer les leçons de la Commune et fonder le Parti Ouvrier Français, en 1882, premier parti prolétarien indépendant français.

Le premier enseignement: si 1848 avait montré la nécessité de la prise du pouvoir politique, la Commune démontre autre chose de plus : on ne peut utiliser ce pouvoir, cet État bourgeois. «Toutes les révolutions politiques n’ont fait que perfectionner cette machine au lieu de la briser» (Marx); la destruction de l’État bourgeois, «déduction essentielle dans la doctrine marxiste de l’État» (Lénine), qui passe par l’instauration de la dictature du prolétariat, est un des points centraux du programme communiste que nous revendiquons à 100%. Non pas parce que nous tenons à être des “puristes” distingués, mais parce que le marxisme est une construction que l’on doit accepter ou rejeter en bloc: on ne peut accepter “l’originalité” du matérialisme historique et mettre de côté la théorie marxiste de l’État ou de la violence sans trahir effrontément le communisme.

L’ex-Institut Maurice Thorez (l’élite créatrice de nos nationaux communistes), “célébrait” à sa façon le centenaire de la Commune, en organisant un colloque le 6-7-8 mai 1971 à Paris. Sur la question de l’État, une seule “contribution”, celle de... Guy Mollet, cette vieille carne social-démocrate qui a sur les mains le sang des mineurs du Nord (il créa les Compagnies Républicaines de Sécurité pour intervenir contre eux en 1947) et de milliers de prolétaires de l’ex-Indochine et d’Algérie (son gouvernement vota, tous partis confondus, les crédits aux militaires en 1954). Nos staliniens, au plus profond de leur nullité doctrinale, ont écouté les insanités (qu’ils défendent les premiers!)... débitées par un “socialiste” tant honni. il est vrai que dans le reniement et la falsification des principes communistes, ces charognes se valent bien.

Le deuxième enseignement: 1871 marque un changement d’époque historique, du moins pour l’aire européenne. Il n’y a plus de guerres bourgeoises progressives, mais que des guerres impérialistes, auxquelles le prolétariat ne doit pas donner son appui. 1871 termine l’époque, pour toute l’Europe occidentale, des doubles révolutions et des guerres nationales progressives. «L’année 1871 constitue un tournant historique évident. La lutte contre Napoléon III et sa dictature est déjà clairement dirigée contre une forme capitaliste et non féodale; elle est à la fois le produit et la preuve d’une concentration antagonique des forces de classe de la société moderne, et bien qu’il voit en Napoléon III un obstacle militaire au développement historique bourgeois et moderne de l’Allemagne, le marxisme se place immédiatement sur le front de la lutte exclusivement prolétarienne, contre la bourgeoisie française, de tous les partis de la Commune, première dictature des travailleurs (...) La réponse à la seconde [vague de l’opportunisme] était cette autre formule tactique: aucune alliance (depuis 1871) avec l’État et sa bourgeoisie» (“Thèses caractéristiques du Parti”, Florence,1951).

A partir de 1871, avec l’écrasement de la Commune, «toutes les armées bourgeoises européennes sont alliées contre le prolétariat» (Marx). Les pays continentaux de l’Europe occidentale ont alors rejoint la situation de l’Angleterre: la révolution bourgeoise est accomplie, l’unité nationale a été réalisée partout, seule la révolution prolétarienne est à l’ordre du jour.

Que de mensonges déversés sur l’oeuvre de la Commune!

Toujours pour le centenaire, l ’opportunisme, habile et rôdé dans les commémorations destructives, avait apposé d’immenses panneaux contre le mur des fédérés, avec inscrit: «La lutte pour la démocratie et le socialisme, c’est la Commune toujours vivante»...

C’est bien là le trait fondamental de l’opportunisme: laminer le mouvement prolétarien en occultant ou en déformant ses points forts. Détruire le marxisme en “l’enrichissant”! Opposons ce simple passage de notre “Dialogue avec les morts” (1957): «Nous en savons déjà long sur cet “enrichissement”: passage démocratique du pouvoir aux “communistes” ; impérialisme sans guerre; renonciation à l’usage de la violence; discipline constitutionnelle; imitation du capitalisme considéré comme une fabrique de bien-être; compétition honnête avec lui; promesse signée de ne pas le rouler, faite aujourd’hui à Londres, demain à Washington. Enrichissez encore un tout petit peu le marxisme de cette façon-là (...) et vous l’aurez mis complètement en pièces!» (p.101).

Oui, la Commune est bien tout l’inverse de cela!

Elle couche noir sur blanc l’importance vitale de la question militaire, la haine de la bourgeoisie qui, elle, est conséquente – elle est capable des pires massacres pour voir son pouvoir maintenu, comme toute classe dominante – la question cruciale du parti centralisé et indépendant, véritable état-major sans lequel aucune victoire n’est possible face à une classe et à un État hyper-centralisé et armé, parti et dictature du parti qui ont cruellement manqué.

Pour la bourgeoisie, tous les moyens sont bons. Écoutons “L’Officiel de Versailles” donnant ses ordres: «Afin que comme au 18 mars l’armée ne levât pas la crosse en l’air, on gorgea les soldats d’alcool mêlé, suivant l’ancienne recette, avec de la poudre...» (in Louise Michel, “La Commune”, Stock 1978, p.303).

Le même procédé sera utilisé lors de la première guerre mondiale en France, et l’est couramment à travers le monde de notre jours.

Jusqu’où pouvait aller la HAINE DE CLASSE de la bourgeoisie? «Mais tout étant plein de morts, l’odeur de cette immense sépulture attirait sur la ville morte l’essaim horrible des mouches des charniers, les vainqueurs craignant la peste suspendirent les exécutions» (op.cit. p.326). Les procédés modernes lèvent ces barrières sanitaires, seuls freins (et encore!) à la curée de la bourgeoisie menacée.

Le texte mis en Archives est “Dictature prolétarienne et parti de classe”, paru dans “Battaglia Comunista” n.3,4,5 de 1951. (Ce texte avait déjà été publié en français dans notre revue d’alors, “Programme Communiste” n°23, 1963). Il reformule la question de l’État et explique le rôle central du parti, rôle qui ira non pas en diminuant mais en prenant une importance toujours plus cruciale au fur et à mesure du développement des forces productives et des antagonismes de classe.

Le parti est nécessaire AVANT la révolution prolétarienne: il a pour tâche l’élaboration et la diffusion de la théorie communiste. Il assure la continuité de l’organisation prolétarienne et prépare l’offensive pour la conquête du pouvoir.

Le parti est nécessaire PENDANT la révolution prolétarienne: il la dirige consciemment afin d’en assurer la victoire; le choix se résume simplement, sans ambiguïté: ou destruction de l’État bourgeois ou écrasement de la révolution.

Le parti est nécessaire APRÈS la révolution prolétarienne, dans la phase de construction du socialisme, dans la défense du nouvel État prolétarien érigé sur les ruines de l’ancien contre tout signe de revanche de la part des classes maintenant dominées, et ce par tous les moyens. Cet État prolétarien sera une dictature ouverte de classe dirigée par le Parti Communiste, et, comme la Commune de Paris, balaiera la distinction législatif-exécutif qui est le propre des régimes bourgeois. L’abolition progressive des classes amènera la disparition de l’organe de domination de la classe ouvrière, l’État prolétarien.

A la dictature de la bourgeoisie DOIT répondre la dictature du prolétariat ; à la violence bourgeoise DOIT répondre la violence prolétarienne, organisée et visant la plus grande efficacité dans l’intérêt du prolétariat, du communisme.

Le parti est présent partout dans ce processus tourmenté: sur le plan théorique, syndical, politique, militaire...; il n’est lié à aucun code, si ce n’est celui de la guerre de classe: que le plus fort et le mieux préparé gagne, et malheur aux vaincus!

Démocratie et Liberté: ce sont ces deux poisons que l’opportunisme insufflait hier à la classe ouvrière, ce sont les mêmes qu’il distille jour et nuit au prolétariat aujourd’hui; c’est contre ces “cris menteurs” que s’élève le texte d’Archives, constituant le fil conducteur du travail sur la Commune dont nous recommandons la lecture attentive à nos lecteurs.

Cet opuscule se termine par la rubrique initiée dans les précédents

numéros, Vie du Parti, résumant nos dernières réunions générales

(septembre 1984 et février 1985).

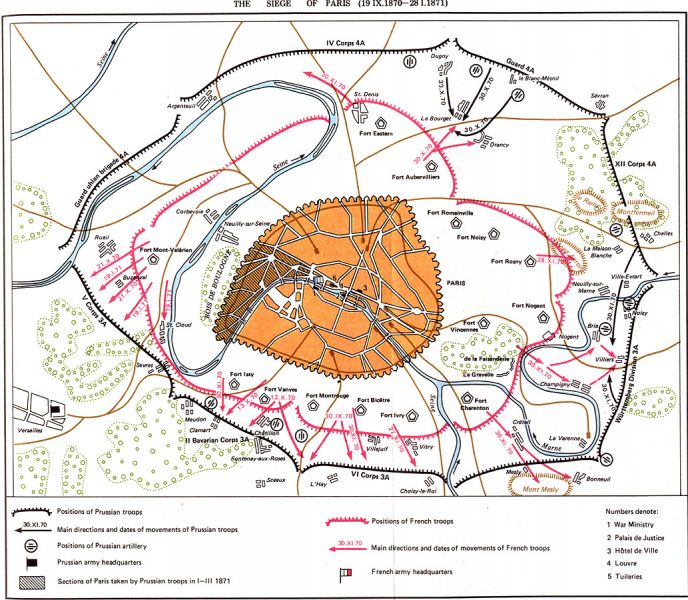

Ancienne carte allemande

montrant

la position des forts

1. LA GUERRE DYNASTIQUE

De la déclaration de guerre du 19 juillet 1870 à

la capitulation du 23 janvier 1871

a. Les circonstances et les

causes

Le heurt des impérialismes gaulois et teutons avec la montée des luttes sociales

L’impérialisme napoléonien lorgnait depuis longtemps la rive gauche allemande du Rhin et flattait en cela le chauvinisme d’une bonne partie de la population française. La guerre austro-prussienne de 1866 excita la hargne du petit coq bonapartiste; en effet, en échange de sa neutralité dans le conflit, Bismarck avait promis à Napoléon III des compensations territoriales qu’il n’obtint en fait jamais. Dans son introduction de 1891 à “La guerre civile en France”, Engels écrit: «Mais le second Empire, c’était l’appel au chauvinisme français, c’était la revendication des frontières du premier Empire, perdues en 1814, ou tout au moins de celles de la première République (...) Mais il n’était pas de conquête qui fascinât autant l’imagination des chauvins français que celle de la rive gauche allemande du Rhin (...) Une fois le second Empire un fait acquis, la revendication de la rive gauche du Rhin, en bloc ou en morceaux, n’était qu’une question de temps. Le temps en vint avec la guerre austro-prussienne de 1866; frustré des “compensations territoriales” qu’il attendait par Bismarck et par sa propre politique de tergiversations, il ne resta plus alors à Bonaparte que la guerre qui éclata en 1870 et le fit échouer à Sedan et de là à Wilhemshoehe».

La guerre de 1870 s’annonçait donc dès 1866, comme le souligne Engels (“Rôle de la violence dans l’histoire. Rôle de la violence et de l’économie dans l’instauration du nouvel empire allemand“, dans les “Écrits Militaires”, p.566: «Que la paix avec l’Autriche (août 1866) portât dans son sein la guerre avec la France, cela Bismarck non seulement le savait, mais il le voulait. En effet, cette guerre devait fournir le moyen de parfaire cet Empire prusso-allemand que la bourgeoisie lui prescrivait de réaliser».

Napoléon III et Bismarck voulaient donc tous les deux la guerre

Le premier pour redorer son blason, régler ses problèmes intérieurs et briser la menace prolétarienne qui connaissait un paroxysme en raison de la crise économique 1. Le second pour sceller l’unité nationale allemande sous l’égide de la Prusse, par une guerre commune aux États du Sud et du Nord, et donc réaliser l’unité d’en haut en se passant des classes prolétarienne et bourgeoise contrairement au modèle français. L’Allemagne n’était alors qu’une fédération d’États indépendants divisés en États du Nord et du Sud (Bavière, Wurtemberg, grand duché de Bade, etc...). Les États du Nord étaient au nombre de 16 et réunis depuis 1866 en une confédération présidée par le roi de Prusse. Les deux États du Nord, la Prusse et le Hesse, les plus riches des États allemands, connaissaient aussi une crise industrielle avec des troubles sociaux.

Le prétexte sera fourni par la question de la succession au trône d’Espagne pour lequel la Prusse avait proposé la candidature du prince de Hohenzollern. La France s’y opposa violemment en raison du risque de voir se créer un axe Berlin-Madrid, et demanda impérativement le retrait de cette candidature provocatrice. Le roi Guillaume de Prusse, en villégiature dans la ville d’eaux d’Elms, envoya un télégramme le 13 juillet où il confirmait officiellement à la France le retrait de cette candidature 2. Bismarck intercepta cette “dépêche d’Elms”, la travestit de façon à laisser croire que le roi de Prusse avait congédié l’ambassadeur de France, et la publia dans la Gazette de Cologne. Cette manoeuvre était destinée “à produire sur le taureau gaulois l’effet d’un chiffon rouge”, et conduisit le gouvernement français à déclarer la guerre à la Prusse le 19 juillet 1870.

Qui a donc permis à Louis Bonaparte de faire la guerre à

l’Allemagne?

Et Marx de répondre: LA PRUSSE! (Marx, “La guerre civile...”, 1ère

Adresse du Conseil général, E.S., p.279-80): «N’oublions pas que

ce sont les gouvernants et les classes dominantes de l’Europe qui ont

permis

à Louis Bonaparte de jouer pendant dix huit ans la farce féroce de

l’Empire

restauré (...) C’est Bismarck qui a conspiré avec ce même Louis

Bonaparte,

afin d’écraser l’opposition populaire à l’intérieur et d’annexer

l’Allemagne

à la dynastie des Hohenzollern [ guerre de 1866] (...) Le régime

bonapartiste,

qui jusqu’alors n’avait fleuri que sur une rive du Rhin, avait

maintenant

sa réplique sur l’autre (...) avec son despotisme effectif et son

démocratisme

de carton, ses trompe-l’oeil politiques et ses tripotages financiers,

sa

phraséologie ronflante et ses vils tours de passe-passe».

L’armée prussienne était préparée moralement et techniquement. Elle était dirigée depuis 1857 par un militaire excellent, Helmut Von Moltke, qui fit de cette armée un corps moderne. Elle avait l’expérience des combats européens avec la guerre victorieuse contre l’Autriche en 1866 et avait déjà mis au points des plans de préparation méthodique de la guerre contre la France avec des plans de mobilisation et de transport de troupes. Elle comptait 462 000 hommes, 57 000 cavaliers, 80 000 chevaux . Six lignes de chemins de fer étaient aménagées entre le Rhin et la Moselle pour le transport des troupes. Elle avait ainsi deux atouts majeurs : un déplacement rapide des troupes, et une puissance de feu avec une artillerie lourde et des canons qui portaient plus loin que ceux français.

En effet la France n’était pas prête!! Les officiers français n’avaient pas d’expérience de guerre européenne et de plus souffraient d’autosuffisance. Rien ne fut sérieusement préparé. Les troupes françaises partirent ainsi pour l’Allemagne sans cartes de l’Alsace et de la Lorraine ce qui les fit s’égarer de nombreuses fois! Les chemins de fer français étaient développés mais non organisés militairement. L’armée avait moins de soldats que ceux de l’armée prussienne (à laquelle devaient s’ajouter ceux des autres États), une cavalerie plus importante mais qui s’avéra inutile, une artillerie lourde médiocre; seul le fusil chassepot était techniquement supérieur à celui de l’ennemi!

Comme Engels l’écrira en 1887 (“Écrits Militaires”, L’Herne, p.5), Louis Napoléon fut pris de court: «Non seulement, il voyait qu’il était tombé dans un piège, mais encore il savait qu’il y allait de son empire. En effet, il n’avait guère confiance en la bande de vauriens bonapartistes qui lui assurait que tout était prêt jusqu’au dernier bouton de guêtre, et pas confiance du tout en leurs talents militaires et administratifs. Mais les conséquences logiques de son propre passé le poussèrent à sa perte (...) En revanche Bismarck était fin prêt pour la guerre, et, de plus, il avait, cette fois, vraiment derrière lui le peuple qui, à travers tous les mensonges diplomatiques des deux filous,ne voyait qu’une chose: c’est une guerre non seulement pour le Rhin, mais encore pour l’existence nationale (...) Dans cet élan national, on vit disparaître toutes les différences de classe».

La bourgeoisie française fut elle-aussi très surprise par l’annonce de la guerre pour laquelle elle eut tout d’abord une attitude de refus. Toujours dans la première Adresse (“La guerre civile...”, p.278), Marx explique: «Le complot guerrier de juillet 1870 n’est qu’une édition corrigée du coup d’État de décembre 1851. A première vue, la chose parut si absurde que la France ne voulait pas la prendre réellement au sérieux (...) Quand le 15 juillet, la guerre fut enfin officiellement annoncée au Corps législatif, l’opposition entière refusa de voter les crédits provisoires; même Thiers la flétrit comme “détestable”; tous les journaux indépendants de Paris la condamnèrent, et, chose curieuse, la presse de province se joignit à eux presque unanimement». Les crédits de guerre furent donc votés.

Le maréchal Bazaine était nommé le 12 aôut en pleine guerre

commandant

en chef de l’armée du Rhin qui représentait l’ensemble des forces

armées françaises; il avait servi en Algérie, en Crimée et au Mexique.

Le Maréchal Patrice de

Une guerre de défense du côté allemand

Le conflit prend donc l’aspect d’une guerre de défense de

l’Allemagne

contre l’agression française; il exprime l’impérialisme français qui

veut empêcher l’unité allemande et annexer la rive gauche du Rhin.

L’empereur

Guillaume 1er affirmera hypocritement dans son discours du trône qu’il

s’agit d’une guerre contre Napoléon III, non d’une guerre contre le

peuple

français, d’une guerre défensive et non d’une guerre offensive!! Et les

États allemands répondirent à l’appel de la “patrie” allemande.

Bismarck avait gagné!

b. Attitude des mouvements ouvriers

Dès 1866, la menace de la guerre pesait sur l’Europe. En juillet 1866, le bureau parisien de l’Association Internationale des Travailleurs (AIT) conseille la neutralité aux ouvriers. Un appel est lancé par les ouvriers de Berlin en faveur de la paix, auquel le bureau parisien de l’AIT avec Varlin, Tolain, Fribourg, répond par un manifeste qui réclame l’abolition des armées permanentes et l’organisation de milices nationales.

Puis vient le scandale de l’affaire du journaliste républicain Victor Noir. Le prince Pierre Bonaparte, cousin de l’empereur, tue le 10 janvier 1870 le journaliste venu organiser un duel entre le prince et le rédacteur en chef du journal anti bonapartiste “La Marseillaise”. 100 000 personnes participent le 12 janvier à ses funérailles à Neuilly sur seine 4. Parmi la foule se trouvent Eugène Varlin, Louise Michel, Jean Baptiste Millière. Une agitation anti napoléonienne commence. Charles Delescluze, rédacteur en chef du journal républicain “Le réveil” et les partisans de l’Internationale appellent au calme. Pierre Bonaparte sera acquitté en mars.

Le 12 juillet 1870, les membres parisiens de l’AIT publient un autre manifeste “Aux travailleurs de tous les pays”, suivi de nombreuses adresses d’autres organisations adhérant complètement à la protestation du bureau parisien contre la guerre. Les menaces de guerre donnent lieu également à des manifestations ouvrières, comme le souligne Marx dans la Première adresse du 23 juillet 1870, in “La guerre civile...”, p.279: «Les vrais ouvriers des faubourgs répondirent par des manifestations en faveur de la paix si écrasantes que Piétri, le préfet de police, jugea bon de mettre fin sur-le-champs à toute politique de rue...».

Marx, dans le même texte, rappelle les réactions des ouvriers allemands. Ceux-ci ont répondu à l’appel de la paix des ouvriers français. En principe, la classe ouvrière allemande s’opposait à la guerre du fait que Bismarck voulait consolider la prédominance de la Prusse en Allemagne et faire l’unité allemande non par le bas avec l’appui populaire, mais par le haut ; en pratique, elle n’avait pas la force de s’y opposer et elle acceptait la guerre comme un mal nécessaire et inévitable. «Avec un profond regret et avec douleur, nous nous voyons contraints de nous soumettre à une guerre de défense comme à un malheur inévitable». C’est ce qu’exprima un meeting ouvrier de masse, tenu à Brunswick le 16 juillet 1870. A Chemnitz, un meeting de délégués représentant 50 000 ouvriers saxons, adoptait à l’unanimité la résolution suivante: «Nous déclarons que la guerre actuelle est exclusivement dynastique... Nous sommes heureux de saisir la main fraternelle que nous tendent les ouvriers de France».

Mais en France, la guerre qui va mobiliser les ouvriers, augmenter

la

misère et le chômage, va aussi entraîner l’effondrement des

organisations

ouvrières qui s’étaient extraordinairement développées dans les années

précédentes, c’est-à-dire l’AIT et les sociétés ouvrières. La

déclaration

de guerre de juillet 1870 par le gouvernement bonapartiste sera le

premier

coup porté à ce mouvement ouvrier qui croît vigoureusement; le deuxième

coup que la bourgeoisie internationale voudra fatal, sera avec la

Commune

de Paris et d’autres villes de France, d’écraser sauvagement et

définitivement

– du moins le crût-elle – son mortel ennemi.

c. La débâcle militaire

française

Retraite de Bazaine à Metz le 16 août et

capitulation

à Sedan de Napoléon III le 2 septembre

«Le glas du second Empire a déjà sonné. L’Empire finira comme il a commencé, par une parodie». Telle était la sentence de Marx dans la Première Adresse du 23-7-1870. La société française, après 18 ans de “bas-Empire” (comme disait Engels) était minée par la corruption, l’incurie du système bonapartiste; elle ne peut faire face honorablement au conflit et l’Empire s’écroule comme un “château de cartes” (Engels, Introduction à “La guerre civile...”, 1891).

De juillet 1870 à février 1871, Engels suivit de très près les évènements et produisit ainsi une soixantaine d’articles militaires sur la guerre franco-prussienne. En 1887, il écrit:

«Les troupes de Louis Napoléon furent défaites à chaque combat

et les ¾ de son armée finirent en captivité allemande. Ce n’était pas

la faute des soldats qui s’étaient bravement battus, mais bien celle

des

chefs et de l’administration. Mais Louis Napoléon n’avait-il pas édifié

son Empire avec l’aide d’une bande de canailles et ne l’avait-il pas

maintenu

pendant 18 ans en livrant la France à l’exploitation? N’avait-il pas

cédé

tous les postes décisifs de l’État aux membres de sa bande, et les

postes

subalternes à leurs acolytes? Il est clair que, dans ces conditions, il

ne pouvait engager de lutte à la vie et à la mort sans risquer de se

voir abandonner par tout ce beau monde.

«Il ne fallut pas cinq semaines pour que s’écroulât tout l’édifice

impérial, si longtemps admiré par les philistins d’Europe. La

révolution

du 4 septembre ne fit qu’en balayer les débris, et Bismarck qui était

entré en guerre pour fonder l’Empire de la Petite-Allemagne, se trouva

un beau matin le fondateur de la République française» (“Écrits

Militaires”, 1887-88; L’Herne, p.572).

Et Marx écrira à Engels le 8 août 1870: «Tout à fait dans le même esprit de bas Empire, cette guerre, son intendance et sa diplomatie s’effectuent suivant la formule: s’escroquer et se mentir mutuellement» (“La Commune”, p.54).

Ainsi, dès le 4 août, les troupes de l’Empire connaissent leurs premières défaites 5. L’armée impériale, lancée dans une stratégie offensive (envahir le territoire ennemi à travers le pays de Bade et couper l’Allemagne du nord de celle du sud) se voit contrainte à la défensive parce que les Prussiens l’ont prise de vitesse en envahissant eux-mêmes les deux régions frontalières: l’Alsace défendue par le général Mac Mahon, et la Lorraine défendue par les généraux Frossart et Bazaine.

Le Maréchal de France Patrice de Mac Mahon, comte de Mac Mahon, monarchiste convaincu, commandant le premier corps de l’armée du Rhin depuis le 17 juillet 1870, va accumuler les erreurs en Alsace.

En effet, les troupes bavaroises avec des troupes prussiennes, soit 60 000 hommes, arrivent en Alsace du Nord, à Wissembourg dominée par une citadelle militaire. C’est le point de départ réel de la guerre. Le général Douay et ses troupes (8000 hommes) y ont été envoyés, en raison des approvisionnements qui s’y trouvent, pour organiser des brigades de boulanger de façon à alimenter l’armée. La cavalerie partie en reconnaissance ne décèle pas la présence des troupes ennemies!! L’attaque est donc une surprise. La petite ville de Wissembourg est bombardée. Les attaques bavaroises sont repoussées héroïquement, mais l’aide des troupes prussiennes décide le général Douay à la retraite. Il sera tué par un éclat d’obus. Le chef de bataillon, Liaud, décide de rester pour défendre la petite ville de Bitche avec sa citadelle. Le siège par des troupes bavaroises durera jusqu’à la fin de la guerre; malgré les bombardements de la ville et les pertes, la citadelle ne voudra pas se rendre!

L’armée d’Alsace se retire avec de graves pertes sur Chalons-sur-Marne: 2300 tués du côté français contre 1551 du côté allemand. Le maréchal Mac Mahon est contraint de battre en retraite pour livrer des combats autour de Woerth-Froeschwiller. C’est là la désastreuse bataille de Reichshoffen du 6 août où pour couvrir sa retraite, Mac Mahon sacrifiera les tirailleurs algériens au nombre de 1700 dont 800 furent massacrés par la mitraille ennemie. Cette bataille reste également marquante par une série de charges meurtrières et inutiles des cuirassiers français face aux canons allemands.

Les erreurs commises du côté français se répéteront tout au cours de la guerre. Alors que les chefs prussiens marchent au canon, les Français restent l’arme au pied. L’artillerie est numériquement inférieure et la portée des canons français est également inférieure à celle allemande. Tout le poids de la bataille repose sur l’infanterie qui sera exemplaire, courageuse comme les tirailleurs algériens, mais qui ne peut vaincre une armée supérieure en nombre et mieux équipée en canons. Les combats seront une suite de carnages, massacres et les visions d’horreur hanteront longtemps les soldats des deux camps!

Le gros de l’armée du Rhin dirigée par le Maréchal de France Bazaine opère en Lorraine. Le 16 août, à l’étonnement général, il décide de replier son armée de 180 000 hommes à Metz, se laissant ainsi couper de la France libre. La forteresse de Metz est aussitôt investie par les Prussiens et commence ainsi un siège qui se terminera le 27 octobre par la capitulation de Bazaine!

Le 9 août, le ministère Ollivier tombe. L’impératrice Eugénie, régente, le remplace par un cabinet de défense dynastique dirigé par le comte de Palikao, général. Le 23, Eugénie et Palikao obligent l’armée de Châlons menée par Napoléon et Mac Mahon à marcher vers celle de Bazaine, encerclée à Metz. C’est ainsi un série d’ordres et de contre ordres pour les soldats qui tournent ainsi en rond... Renseignés par les journaux, le chef d’état major prussien envoie des troupes en direction de Chalons au devant des troupes françaises qui indécises vont errer jusqu’à Sedan.

Cette triste épopée se clôt avec les combats désastreux le 31 août et le 1er septembre de Beaumont et autour de Sedan, sur la route de Metz. Les troupes françaises comptent environ 120 000 hommes et 564 canons commandés par le général Mac Mahon (blessé, il sera remplacé par le général Auguste Alexandre Ducrot). Dans l’autre, on compte 200 000 soldats (Prusse et Bavière) commandés par Von Moltke avec 774 canons. Le roi Guillaume de Prusse et Bismarck assisteront aux combats du haut d’une colline La bataille fait 28 000 morts et blessés français, contre 3000 tués et 6000 blessés allemands. Encerclée et complètement désorganisée, l’armée française reflue en désordre à l’intérieur de la ville citadelle de Sedan. C’est un flot épouvanté d’hommes, de chevaux, de chariots, de canons se mêlant, s’écrasant, et le tout sous les bombes. Face à cette débâcle, Napoléon III donne l’ordre de hisser le drapeau blanc pour demander un armistice le 1 er septembre. Bismarck exige une capitulation sans condition et refuse que Napoléon III rencontre le roi Guillaume pour négocier. Le 2 septembre, Napoléon III est conduit au château de Bellevue qui domine la Meuse et la ville de Sedan pour signer avec les généraux en chef des deux camps et les deux souverains l’acte de reddition. Cet acte précise que la place forte ainsi qu’armes, munitions, matériels, chevaux et drapeaux seront remis aux vainqueurs et que l’armée prisonnière sera conduite sur la presqu’île d’Iges à l’ouest de Sedan. 550 officiers qui donnent leur parole de ne plus combattre les Allemands durant la durée de la guerre sont libérés sur le champ et pourront ainsi aller renforcer les rangs des réactionnaires! 6000 chevaux et 419 canons sont livrés. L’empereur et une partie de ses officiers seront détenus dans une prison dorée, au château de Wilhemshöhe en Hesse. Le maréchal Mac Mahon sera détenu à Wiesbaden et libéré en mars 1871! 83 000 soldats et officiers se retrouveront dans un camp à ciel ouvert au bord de la Meuse sur la presqu’île d’Iges, parqués sans abris et sans vivres. Beaucoup mourront de faim ou de maladies. Le camp sera évacué progressivement en Allemagne et restera un paysage de désolation!

Le 2 septembre jour de la capitulation française deviendra une fête nationale de l’Empire allemand jusqu’en 1918.

La chute de Napoléon aurait dû mettre un terme à la guerre, puisque

Bismarck et Guillaume 1er avaient proclamé que la guerre était dirigée

contre Bonaparte et non contre le peuple français, mais il n’en fut

rien...

Les armées prussiennes et leurs alliés déferlent sur le nord de la

France

pour mettre le siège devant Paris.

2. LES CONSÉQUENCES DE LA

DÉBÂCLE

a. La République est

proclamée

le 4 septembre 1870!

La révolution du 4 septembre 1870: Sauver la patrie en danger

Début août, des manifestations populaires contre l’Empire et ses premières défaites militaires avaient éclaté à Paris. Le 14 août, Blanqui 6 et ses amis avaient même tenté de dresser Paris contre Napoléon III en tentant un coup de force mais leur tentative de s’emparer des armes à la caserne des pompiers du boulevard de la Villette échoua. A l’annonce de la défaite de Sedan, où Napoléon fut fait prisonnier, Palikao s’enfuit en Belgique! La révolution du 4 septembre éclatait à Paris.

Après l’écroulement de l’Empire, le terrain de la lutte des classes se trouve ainsi déblayé du bonapartisme dont la fonction était précisément d’empêcher depuis 1851 le heurt entre la bourgeoisie et le prolétariat. A Paris, le 4 septembre, c’est la révolution: le peuple de Paris, avec à sa tête les internationalistes, les socialistes proudhoniens et surtout les blanquistes, s’insurge, et, renversant les barrages des gardes nationaux placés devant l’Assemblée du Corps législatif, pénètre dans la salle où le blanquiste Granger intime l’ordre aux députés de décréter la chute de l’Empire et la proclamation de la République. C’est la répétition de la scène de février 1848 au cours de laquelle la Seconde République fut imposée par Raspail à la tête du peuple armé. Gambetta, malgré l’opposition du corps législatif et sous la pression des parisiens annonce la déchéance de l’empereur. Un peu plus tard à l’Hôtel de Ville, avec Jules Favre et Jules Ferry et d’autres députés républicains, il proclame la République. Un gouvernement de défense nationale est instauré, composé de 11 députés de Paris. Malgré le désastre de Sedan et alors que l’armée de Bazaine est enfermée à Metz, le gouvernement refuse la défaite et décide de reconstituer une armée.

Ce gouvernement comprenait des républicains modérés (Jules Ferry, Jules Favre, Léon Gambetta, Ernest Picard), le député d’extrême gauche Henri Rochefort, Jules Simon, et avait le général Trochu, gouverneur militaire de la ville, comme président. Adolphe Thiers (1797-1877), un des chefs historiques de la droite orléaniste, refusa de participer à ce gouvernement.

Gambetta est ministre de la Guerre et de l’Intérieur. Le général et comte breton, de Kératry, est nommé préfet de police; il démissionnera rapidement, quittera Paris en ballon pour prendre la tête de l’armée de Bretagne (triste épisode du camp de Conlie près du Mans! 7) à la demande de Gambetta, parti lui aussi en octobre pour organiser des armées en province, et surtout pour s’opposer à tout mouvement révolutionnaire. Les proclamations officielles de Trochu et de Favre vont dans le sens d’une résistance à outrance contre l’envahisseur, mais Trochu, bien conscient que le plus grand ennemi reste le prolétariat parisien, fait entrer dans Paris l’armée de 40 000 hommes de Vinoy! Le gouvernement ayant choisi de rester à Paris, une délégation sera envoyée à Tours pour coordonner l’action en province sous les ordres d’Adolphe Crémieux, ministre de la Justice. Le 15 septembre, Adolphe Thiers est mandaté et envoyé en mission auprès des capitales européennes pour rechercher des appuis contre la Prusse.

Comme en 1830 et 1848, la province suit; Lyon a même précédé Paris

en proclamant la République avec quelques heures d’avance!

Les républicains modérés se méfient de la classe ouvrière

Si le prolétariat de 48, aveuglé par des illusions de fraternité , se laissa dépouiller du pouvoir qui pourtant lui revenait, il n’en fut pas exactement de même pour celui de 1870: il remit bien le pouvoir aux mandataires en place,mais parce qu’il ne pouvait pas faire autrement, comme nous l’explique Marx dans le premier chapitre de “La guerre civile...”. L’ennemi était aux portes, les armées impériales étaient ou enfermées sans recours dans Metz ou prisonnières en Allemagne; les véritables dirigeants de la classe ouvrière se trouvaient encore dans les prisons bonapartistes. Dans cette extrémité, le peuple permit aux députés parisiens de l’ancien corps législatif de se constituer en “gouvernement de la défense nationale”; il le permit à la condition expresse que cette prise de pouvoir ne serait exercée qu’aux seules fins de défense nationale; et il le permit d’autant plus volontiers, afin d’assurer la défense durant le siège de Paris, que tous les parisiens en état de porter les armes entrèrent dans la Garde nationale 8 de sorte que les ouvriers en constituaient maintenant la grande majorité.

Mais Thiers et ses amis veulent la paix au plus vite par peur de

la révolution!

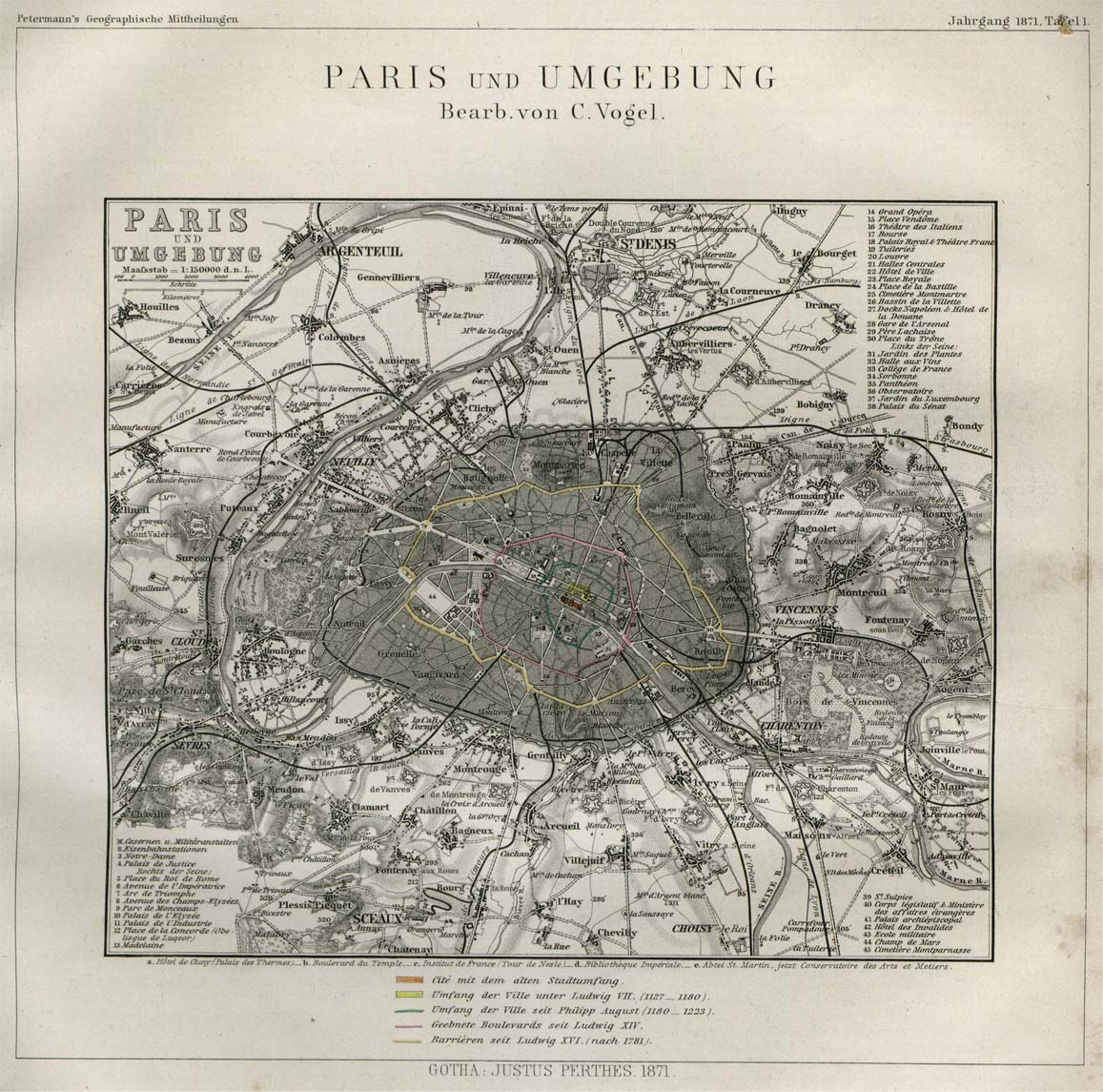

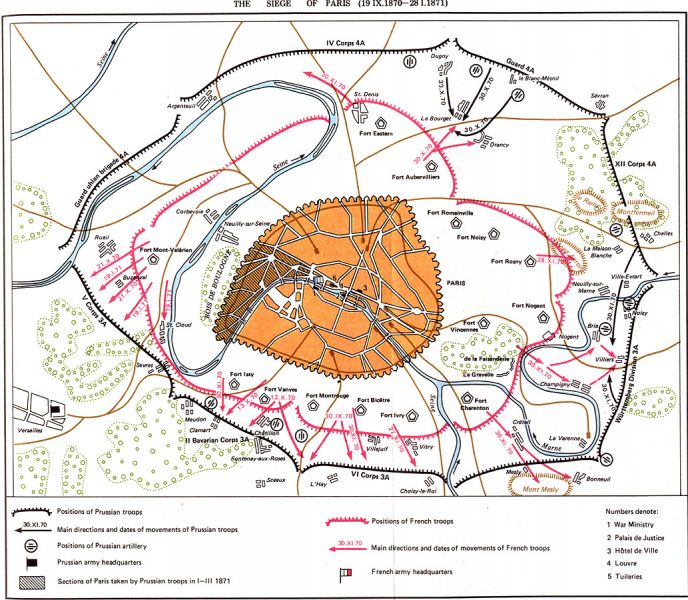

Le 18 septembre 1870, les armées allemandes en provenance de Sedan, qui n’avaient pas rencontré de résistance, se trouvaient devant Paris et le menaçaient de siège. Les jours suivants, elles dispersaient les troupes françaises sur le haut plateau de Chatillon, encerclant également la ville par le sud où elle était moins défendue par les 16 forts distribués sur un périmètre de 53 Kms. L’encerclement de Paris et des forts et redoutes extérieurs est donc terminé. Les armées allemandes se tiennent à distance dans un rayon de 10 à 20 km et s’étirent en un long cordon d’une centaine de kms. Mais cet encerclement ne dépasse pas 300 hommes au km ce qui rendrait possible d’en briser l’étau 9. Le commandement allemand avec Bismarck et l’empereur Guillaume s’est installé à Versailles le 19 septembre. Au début, il dispose de 672 canons, 150 000 hommes (Prussiens, Saxons, Badois, Wurtemburgeois, Bavarois), mais ce chiffre progresse au fur et à mesure de la libération des troupes de siège (Metz, Toul, Strasbourg) pour atteindre 400 000 hommes. L’acheminement de l’artillerie lourde ne commence que fin novembre, une fois contrôlés les axes ferroviaires. Une administration allemande des territoires occupés se met en place entre mi-septembre et mi-octobre avec trois zones d’occupation (Lorraine, Champagne, Nord et Ile de France) Côté français, Paris compte 80 000 soldats de l’armée de ligne, 14 000 marins, 20 000 corps spéciaux (train, gendarmerie, douaniers...) La garde nationale mobile essentiellement levée dans les départements, comprend 100 000 hommes mal encadrés et peu exercés. La garde nationale sédentaire s’élèvera jusqu’à 300 000 hommes parisiens hâtivement armés et sans discipline. Ainsi Paris se prépare à la lutte avec 540 000 fusils dont 200 000 chassepots – le meilleur fusil du temps – 2600 canons; 230 autres pièces seront fabriquées durant le siège. 500 000 hommes sont mobilisés dans Paris et pour ses défenses extérieurs, forts et redoutes, contre au début 180 000 soldats allemands. Trochu va laisser ces forces dans l’inaction, ou bien organiser des opérations désastreuses. Et au lieu de regrouper les troupes, il maintient trois formations: l’armée active, les mobiles et les civils armées, c’est-à-dire la Garde nationale, sédentaire qu’il laisse sans instruction militaire 10. Quelques groupes de francs tireurs 11 ou “partisans” interviennent en avant de la ligne des forts. D’autres groupes de francs tireurs feront des actions de guérillas (sabotages de voies ferrées, de tunnels et de ponts) aidés par la résistance populaire des zones occupées. Ces phénomènes de francs tireurs irriteront les armées allemandes qui rétorqueront par des réquisitions et autres représailles (évènements de Chateaudun en octobre 70). La chute de Napoléon, selon les dires de Bismarck et de Guillaume 1er, devait être le but de cette guerre; évidemment il n’en était rien. Le conflit continua, révélant ainsi l’impérialisme bismarckien: il s’agissait bien d’une guerre dirigée contre le peuple français, et dès lors contre son prolétariat insurgé à Paris et ailleurs! Les hobereaux prussiens levèrent donc de lourds tributs dans les villes et les départements français occupés; ils fusillèrent sans pitié les résistants (francs-tireurs), pillèrent les maisons abandonnées, réquisitionnèrent en affichant une impitoyable rigueur.

Le siège de Paris débute donc le 19 septembre et inaugure la période que Victor Hugo appellera “l’année terrible”. Le siège sera dur pour la population qui connaîtra la famine, une mortalité multipliée par trois, mais qui résistera héroïquement.

Seul le sentiment patriotique fort vivace et donc la nécessité de défendre la Patrie unissaient les éléments révolutionnaires à ce gouvernement; ainsi, les premiers jours suivant le 4 septembre, les internationalistes et les délégués des chambres syndicales vinrent trouver Gambetta à l’Hôtel de Ville pour demander au gouvernement d’organiser la défense, et Blanqui, dans son journal “La Patrie en danger” soutint le gouvernement. Mais Marx et Engels, dès le début, ne se faisaient aucune illusion. Dans sa lettre du 7 septembre 1870, Engels écrit à Marx: «Toute cette république dont l’origine est exempte de luttes est jusqu’à présent une farce pure et simple (...) Les orléanistes détiennent pratiquement le pouvoir: Trochu le commandement militaire et Kératry la police, les messieurs de la Gauche ont les postes de bavards».

Ce gouvernement avait promis aux ouvriers les élections immédiates

de la Commune, mais il ne tint pas parole. Et très vite, il s’avéra

qu’il

avait plus peur de la classe ouvrière, qui lui avait donné le pouvoir,

que de l’ennemi prussien. «Entre ce conflit entre le devoir national

et l’intérêt de classe, le gouvernement de la défense nationale se

changea

en un gouvernement de la défection nationale» (Marx, “La guerre

civile...”, p.23).

b. Le gouvernement de la défection nationale

«Comment défendre Paris sans défendre sa classe ouvrière, l’organiser en une force effective et instruire ses rangs par la guerre elle-même? Mais Paris armé, c’était la révolution armée. Une victoire de Paris sur l’agresseur prussien aurait été une victoire de l’ouvrier français sur le capitaliste français et ses parasites d’État» (“La guerre civile...”, p.23).

Tandis que Thiers faisait le tour des cours européennes pour mendier leur intervention, Jules Favre avoue dans une lettre à Gambetta que ce contre quoi ils se défendaient, ce n’était pas des soldats prussiens, mais des travailleurs de Paris (cité dans “La guerre civile...”, p.24). D’ailleurs Trochu, le soir même du 4 septembre, harangua les maires de Paris en disant que la ville n’était pas en état de soutenir un siège contre l’armée prussienne; son plan était déjà la capitulation de Paris, mais au lieu de mettre au courant le peuple de Paris, “ils résolurent de le guérir de sa folie héroïque”. Et ce fut la bonne farce de la défense qui se termina par la capitulation du 23 janvier 1871. Ainsi, le gouvernement ne s’occupa-t-il pas sérieusement des préparatifs de défense, ni des opérations du siège: on traîna en longueur le terrassement des ouvrages extérieurs, les sorties faites étaient mal organisées et sans but précis.

Jules Favre rencontre Bismarck à Ferrières, les 19 et 20 septembre. Le général Ducroc convainc Trochu de reprendre la redoute de Châtillon aux Prussiens. Les moyens engagés étant insuffisants, Ducroc doit se replier!

Quoiqu’il en soit Von Moltke et Bismarck ont décidé d’éviter d’exposer leurs troupes et comptent sur la lassitude et la faim pour obtenir la capitulation de Paris.

Dans la Seconde Adresse de l’AIT du 9 septembre 1870, Marx avait prévenu ainsi les ouvriers français: «Les orléanistes se sont emparés des positions fortes de l’armée et de la police alors qu’aux républicains sont échus les ministères où l’on parle. Quelques uns de leurs premiers actes montrent assez clairement qu’ils ont hérité de l’Empire non seulement les ruines, mais encore la peur de la classe ouvrière» (“La guerre civile...”, p.288)

En effet, les classes dominantes savaient très bien que la classe ouvrière armée ferait une guerre révolutionnaire qui conduirait à remettre en cause l’existence même de la bourgeoisie; cette dernière préféra donc pactiser avec l’ennemi pour pouvoir écraser la révolution communiste que le prolétariat parisien représentait: «Les gouvernements nationaux ne font qu’un contre le prolétariat» (“La guerre civile...”, p.62).

Mais dès octobre, face à l’inefficacité de leur gouvernement,

l’agitation

populaire reprenait...

Dès le 5 septembre, un comité de vigilance est nommé dans des assemblées publiques, et ceci pour chaque arrondissement. Les forces révolutionnaires représentées par les internationalistes, les blanquistes et les républicains cherchent ainsi à organiser une défense. Lissagaray raconte: «Le 5 septembre, voulant centraliser pour la défense et le maintien de la République les forces du parti d’action, ils avaient invité les réunions publiques à nommer dans chaque arrondissement un Comité de Vigilance chargé de contrôler les maires et d’accueillir les réclamations. Chaque comité devait nommer quatre délégués, l’ensemble des délégués serait un Comité central des 20 arrondissements. Ce mode d’élection tumultuaire avait donné un comité composé d’ouvriers, d’employés, d’écrivains connus dans les mouvements révolutionnaires et les réunions de ces dernières années. Il s’était installé à la salle de la rue de la Corderie prêtée par l’Internationale et la Fédération des Chambres syndicales».

Bien que le Comité garda son autonomie et ne se confondit ni avec l’Internationale ni avec les représentants des Chambres syndicales, la “Corderie” était devenue le coeur du Paris révolutionnaire là se faisant la liaison entre les tendances. Certains membres du Comité, Lefrançais, Malon, Pindy, faisaient partie de l’Internationale. Gabriel Ranvier 12 était blanquiste, Millière représentait les intellectuels républicains. Dès le 15 septembre, ce Comité affirme son programme: élection des municipalités, la police remise en leurs mains, l’élection et la responsabilité de tous les magistrats, le droit absolu de presse, de réunion, d’association, l’expropriation de toutes les denrées de première nécessité, l’armement de tous les citoyens, l’envoi de commissaires pour faire suivre la province.

En outre, les clubs “rouges” où l’on discute de tous les problèmes

se multiplient; et la Garde nationale, composée avant le conflit d’une

soixantaine d’hommes fidèles à l’Empire, comprend maintenant une majorité

d’ouvriers qui s’y enrôlent pour défendre Paris, faisant ainsi

passer les effectifs à plus de 200 000 hommes.

b. La Commune de 1792 est

réclamée

dès le 22 septembre

Devant l’inertie du gouvernement qui repousse les élections et ne mentionne plus le mot de République dans ses textes officiels, devant les échecs successifs des sorties de Paris mal organisées, Paris s’agite.

Le 22 septembre, les délégués du Comité des 20 arrondissements et les représentants de la Garde nationale réclament les élections de la Commune. «Que la Commune, comme en 1792, sauve la ville et la France!» s’exclame Lissagaray.

Le 30 septembre, à la nouvelle de la capitulation de Strasbourg, les républicains révolutionnaires (qui s’opposent aux républicains parlementaires qui acceptent que la République soit une forme politique du vieil État), avec à leur tête blanquistes et internationalistes, commencent leur agitation surtout parmi les gardes nationaux.

Le 5 octobre, le savant Gustave Paul Flourens, commandant d’un secteur de la défense, descend de la colline de Belleville à Paris avec ses 10 bataillons de gardes nationaux pour demander des armes, la levée en masse, des sorties pour débloquer Paris du siège prussien, l’épuration du personnel bonapartiste toujours en place, et les élections immédiates de la Commune. Jules Ferry, secrétaire du gouvernement, refuse le 9 octobre de recevoir une autre délégation de bataillons ouvriers.

Le gouvernement cherche par ailleurs à arrêter Flourens et Blanqui!

c. L’insurrection du 30

octobre

Thiers, chargé par le gouvernement de trouver des soutiens auprès des autres pays européens, revient penaud.

La capitulation sans combat à Metz de l’armée du Rhin commandée par le général Bazaine 13, bonapartiste, le 27 octobre, est la preuve de la trahison du gouvernement de la contre-révolution bourgeoise. Voici comment Bazaine mendia l’armistice: «La société est menacée par un parti violent... mon armée est destinée à être la sauvegarde de la société; c’est la seule force qui puisse dompter l’anarchie... Elle offrirait à la Prusse, par effet de cette action, une garantie de gages que la Prusse pourrait réclamer, elle contribuerait à la venue d’un pouvoir régulier» (Bourdin, “La Commune de Paris”).

Les répercussions de la chute de Metz ne tardèrent pas à se manifester avec la mémorable journée du 30 octobre.

Les ouvriers organisés entre autres dans la Garde Nationale s’insurgent et font prisonnier presque tout le gouvernement de l’Hôtel de Ville, car, avec la reddition de Metz, «il n’existe pas dans l’histoire de plus haute trahison» (Lissagaray). Blanqui et ses partisans prennent la tête du mouvement. Le nouveau pouvoir comprend Blanqui, Delescluze, Flourens, Félix Pyat, et également Ranvier, Dorian, V.Hugo, Rochefort, Vaillant, Louis Blanc et Raspail. Mais il négocie, et relâche le 31 au soir ses prisonniers qui promettaient des élections à la Commune et la non poursuite des insurgés. Rochefort démissionne du gouvernement le 1er novembre.

Engels décrit ainsi l’issue de l’insurrection: «La trahison, un véritable parjure de la part du gouvernement et l’intervention de quelques bataillons de petits bourgeois leur rendirent la liberté et pour ne pas déchaîner la guerre civile à l’intérieur d’une ville assiégée par une armée étrangère, on laissa en fonction le même gouvernement» (Introduction à “La guerre civile...”, p.295).

Et Marx, dans le premier essai de “La guerre civile...”, (p.206),

note:

«A Paris, les différentes actions de début octobre visaient

à instaurer la Commune en tant que mesure de défense contre l’invasion

étrangère, concrétisant véritablement l’insurrection du 4 septembre.

Si l’action du 31 octobre n’aboutit pas à l’instauration de la Commune,

c’est que Blanqui, Flourens, et les autres chefs du mouvement firent

confiance

aux “gens de parole” qui avaient donné leur “parole d’honneur”

de démissionner et de céder la place à une Commune librement élue par

tous les arrondissements de Paris. Elle échoua parce que ses chefs

sauvèrent

la vie de gens qui ne cherchaient qu’à tuer leurs sauveurs. Ils

laissèrent

s’échapper Trochu et Ferry, mais ceux-ci les assaillirent avec les

Bretons

de Trochu (...)

«Si la Commune avait remporté la victoire au début de novembre

1870 (à un moment où elle était déjà instaurée dans les grandes

villes du pays), elle aurait sûrement trouvé un écho et se serait

étendue

à toute la France (...) elle aurait changé complètement la nature de

la guerre. Elle serait devenu la guerre de la France républicaine

hissant

l’étendard de la révolution sociale du 19e siècle contre la Prusse,

porte-drapeau de la conquête et de la contre-révolution (...)

En

escamotant la Commune du 31 octobre, les Jules Favre et Cie ont assuré

la capitulation de la France devant la Prusse et suscité l’actuelle

guerre

civile».

d. La farce du plébiscite du

3 novembre

Le 3 novembre, le gouvernement de la Défense nationale, fortement ébranlé par les actions révolutionnaires du 30 octobre, organisa en toute hâte un vote. Dans un Paris assiégé, au milieu d’un climat de peur et de contrainte, et sous l’action d’une intense propagande démagogique (le gouvernement dénonça le mouvement du 30 octobre comme une conspiration nouée avec les Prussiens; il nomma Clément Thomas commandant de la Garde nationale, sollicita la frayeur des classes moyennes à l’égard des bataillons ouvriers), un plébiscite était lancé sur la question de savoir si la population acceptait ou non de maintenir les pouvoirs du gouvernement.

Du plébiscite résultèrent 557 000 oui contre 62 000 non. Lissagaray

commente comme suit: «Comment 60 000 clairvoyants (...) ne

purent-ils

jamais gouverner l’opinion? C’est qu’ils se fractionnèrent en 100

courants

(...) Delescluze et Blanqui vivaient dans un cercle exclusif d’amis ou

de partisans. Félix Pyat (...) ne devenait pratique que pour sauver sa

peau. Les autres Ledru-Rollin, Louis Blanc, Schoelcher, etc...,

l’espoir

des républicains sous l’Empire, étaient rentrés d’exil poussifs (...)

Les radicaux, soucieux de leur avenir, n’allaient pas se compromettre

au

Comité des 20 arrondissements (...) Je vois bien à la Corderie les

enfants

perdus de la petite bourgeoisie qui tiennent la plume ou prennent la

parole

(...) Tout se tait. Sauf les faubourgs, Paris est une chambre de malade

où personne n’ose dire un mot».

e. La répression ouverte

commence

Le 5 novembre se déroulent à Paris les élections des maires et adjoints qui donnent 12 mairies favorables au gouvernement et 8 acquises à des partisans de la Commune dont Delescluze dans le 19e et Ranvier, Millière, Flourens dans le 20e, et aussi dans le XI ème, XVIII ème arrondissement. Devant ces succès des révolutionnaires, le gouvernement passe à l’attaque et lance des mandats d’arrêt contre les chefs populaires. Flourens est ainsi arrêté et ne sera libéré que le 21 janvier par les gardes nationaux.

De novembre à janvier, les armées françaises vont de défaite en défaite; le 28 novembre, le général Ducrot 14, après avoir exposé les gardes nationaux lors d’une sortie hors de Paris à d’inutiles sacrifices, ordonne la retraite.

Les conditions de vie à Paris pendant l’hiver 70-71 sont très

difficiles

du fait du manque de ravitaillement.

f. L’armistice du 28 janvier

1871

Le 6 janvier, le Comité central des 20 arrondissements fait placarder “L’affiche rouge”: “Place au peuple, place à la Commune!”, rédigée en bonne partie par Jules Vallès, mais aussi par Tridon, Vaillant, et qui réclame aussi la démission du gouvernement et la poursuite de la guerre. Le 9 janvier, le Comité s’élève à nouveau contre les capitulards.

Pour refroidir l’ardeur de la Garde nationale, Trochu lance une sortie-suicide vers Buzenval (vers Rueil Malmaison à l’est de Paris) le 19 janvier. Trois colonnes sont conduites par les généraux Vinoy, Bellemare, Ducrot. C’est une hécatombe de 5000 morts qui découragea toute autre tentative de sortie!

Après l’inutile et sanglante sortie de Buzenval le 19 janvier, le général Trochu est remplacé par le général Vinoy; mais la population est exaspérée. Le 21 au soir, des membres des clubs et des comités de vigilance convient les gardes nationaux à se rendre en armes sur la place de l’Hôtel de Ville, tandis que des révolutionnaires vont délivrer Flourens et d’autres prisonniers arrêtés le 31 octobre 1870. Le 22, l’Alliance Républicaine adresse une délégation à l’Hôtel de Ville qui est renvoyée. Une manifestation dirigée par les blanquistes a lieu le même jour et est un nouvel échec ; de l’Hôtel de Ville fortifié et garni de mobiles bretons, une fusillade éclate, qui balaye la place et fait 30 morts. Delescluze est arrêté, les clubs sont fermés, les journaux républicains sont supprimés. Le gouvernement de la Défense nationale est maître de la situation et peut accomplir le dessein qu’il projette depuis le début du siège: arrêter la résistance et livrer Paris aux Prussiens.

Le 28 janvier 1871, fournissant le prétexte de la famine, Jules Favre négocie à Versailles un armistice (le gouvernement n’ose pas encore signer la paix); et ceci survient dix jours après la réunion des États du nord et du sud de l’Allemagne qui ont offert à Versailles la couronne impériale à Guillaume de Prusse! L’armée française doit rendre ses canons...

La nouvelle de la capitulation fut pour les Parisiens comme un coup

sur la nuque, la ville assommée ne bougea qu’à peine. Pour secouer les

masses, il fallut l’entrée des Allemands à Paris, la capitulation lâche

et hâtive de la bourgeoisie.

g. Bismarck, complice du

gouvernement

français 15

S’il reste prudent, Bismarck ne veut pas moins en finir avec Paris.

Avec la capitulation, le gouvernement français ouvrait la guerre civile

qu’il allait maintenant engager avec l’aide de la Prusse, contre la

République,

contre Paris et surtout contre la Révolution en marche. Le traquenard

était tendu dans les clauses mêmes de la capitulation. Bismarck y

exigeait

ainsi l’élection nationale d’une Assemblée 16

dans les 8 jours, qui devait décider de la paix ou de la guerre. Marx

commente cette clause: «A ce moment, plus d’un tiers du

territoire

était aux mains de l’ennemi, la capitale était coupée des départements,

toutes les communications étaient désorganisées. Élire dans ces

circonstances

une véritable représentation de la France était impossible sans prendre

largement le temps nécessaire aux préparatifs. C’est précisément

pourquoi la capitulation stipula qu’une Assemblée nationale devait

être élue dans les 8 jours, de sorte qu’en bien des parties de la

France

la nouvelle des élections à faire n’arriva qu’à la veille du scrutin»

(“La guerre civile...”, p.29).

4. LA CONTRE-RÉVOLUTION SE

DÉCHAÎNE

a. Les élections de

l’Assemblée

des ruraux

Thiers, avant même que le secret de l’armistice ait été divulgué dans Paris, était parti en tournée électorale à travers les départements pour y galvaniser et y rappeler à la vie le Parti légitimiste, qui devait désormais prendre à côté des orléanistes la place des bonapartistes que l’on n’eut pas tolérée. Il fallait une nouvelle chambre pour négocier la paix!

Les élections donnèrent une majorité monarchiste: sur 750 députés, 450 monarchistes composés d’aristocrates, de la haute bourgeoisie orléaniste, des hobereaux légitimistes, donc qui représentaient surtout la grande propriété foncière, d’où son appellation d’ “Assemblée des ruraux” clamée par le député radical marseillais, Gaston Crémieux, des tribunes lors de la séance du 13 février à Bordeaux.

A Paris, sur 43 élus, 6 sont partisans de la capitulation (Thiers qui sera d’ailleurs élu dans treize départements, et Jules Favre évidemment). Lissagaray commente: «La liste qui sortit le 6 février fut un arlequin de toutes les nuances républicaines et de toutes les fantaisies politiques (...) Louis Blanc, que tous les comités portaient sauf la Corderie, ouvrit la marche avec 216 000 votes, suivi de Victor Hugo, Gambetta, Garibaldi. Delescluze réunit 154 000 suffrages. Millières fut élu (...) La sentinelle vigilante qui pendant tout le siège avait toujours montré de la sagacité, Blanqui, ne trouva que 52 000 votes – à peu près les opposants du plébiscite – tandis que Félix Pyat en recevait 145 000 pour ses fifreries du “Combat” (...) Ce scrutin confus attestait au moins l’idée républicaine».

Des représentants de l’Internationale et du Comité des 20

arrondissements,

comme Tolain, Malon, Gambon, furent aussi élus.

b. Le gouvernement livre la

France

aux Prussiens

Avec la capitulation du 28 janvier, le masque de l’imposture de la bourgeoisie était enfin jeté. Marx note, dans “La guerre civile...”, (p.25): «Dans une véritable frénésie d’avilissement, le gouvernement de la Défense nationale apparut dans la capitulation de Paris comme le gouvernement de la France par des prisonniers de Bismarck».

En effet, la bourgeoisie avait hâte d’en finir avec la révolution ; comme elle comptait sur Bismarck pour l’y aider, elle se jeta à ses pieds ignoblement et livra, sans en discuter honorablement le prix, la France au vainqueur prussien.

Le 13 février, l’assemblée des ruraux qui de Tours était passée à Bordeaux, se réunissait. Garibaldi dut renoncer à son mandat en raison de sa nationalité italienne, et il fut hué par la majorité monarchiste des députés. Les débats furent très agités entre une minorité républicaine et une majorité monarchiste. Le 17, elle élit comme chef de gouvernement Adolphe Thiers, «expression intellectuelle la plus achevée de sa corruption de classe» (Marx dans “La guerre civile...”), chef du pouvoir exécutif. Ce dernier choisit ses ministres, tout aussi peu reluisants que lui: Jules Favre, Picard, Dufaure, Jules Simon, Pouyer-Quertier. Marx dépeint sarcastiquement dans “La guerre civile...” les vices peu cachés de chacun de ces tristes personnages.

Le 26 février, les préliminaires de paix sont signés à Versailles entre Thiers, Favre et Bismarck; les conditions sont draconiennes pour la France: Bismarck extorque à la France la somme fabuleuse de 5 milliards de francs-or 17; il exige l’entretien d’un demi million de ses soldats sur le sol français et l’intérêt à 5% des échéances en retard; les Prussiens devaient rentrer à Paris par groupes de 30 000 hommes à partir du 3 mars et occuper les Champs Elysées; les forts de l’est devaient être occupés jusqu’au versement des 500 premiers millions et les départements de l’est jusqu’au paiement final. Enfin, Bismarck arrache à la France l’Alsace moins Belfort, et le tiers de la Lorraine germanique avec Metz et Strasbourg pour les incorporer à l’Allemagne. Ce même jour, les Parisiens s’emparent des canons de la garnison et les installent à Belleville et à Montmartre!

Engels écrit: «Paris capitula et paya 200 millions de tribut de

guerre. Les forts furent livrés aux prussiens. La garnison dut déposer

les armes devant les vainqueurs et livrer son artillerie de campagne,

tandis

que les canons des remparts furent démontés de leurs affûts. Toutes

les pièces pouvant servir à la résistance et appartenant à l’État

furent saisies sans exception, mais on ne toucha pas aux véritables

défenseurs

de Paris – la Garde nationale et le peuple en armes. Personne n’osa

imaginer

qu’ils livreraient leurs armes, canons aussi bien que fusils. Pour que

le monde entier sût que l’armée allemande s’était respectueusement

arrêtée

devant le peuple parisien en armes, les vainqueurs n’entrèrent pas dans

la ville, mais se contentèrent d’occuper pendant trois jours... les

Champs

Elysées, un jardin public, en étant gardés, surveillés, cernés par

des parisiens en faction! Pas un soldat allemand ne mit les pieds dans

l’Hôtel de Ville, pas un ne se risqua sur les boulevards, et les rares

qui furent admis au Louvre pour y admirer les trésors artistiques

avaient

dû demander l’autorisation.

«La France était écrasée, Paris affamé; mais le peuple de Paris

s’était assuré ce respect en raison de son glorieux passé: nul n’osait

le désarmer, nul n’avait le courage d’aller le trouver chez lui.

«En procédant à ces annexions, Bismarck appliqua pour la première

fois sa politique propre. Il n’exprimait plus, à sa façon, un programme

prescrit de force par les conditions existantes, mais traduisait dans

les

faits les chimères de son propre cerveau. C’est ainsi qu’il commit sa

première lourde gaffe...» (“Écrits Militaires”, p.573). Engels

fait allusion aux conséquences internationales de cette annexion, que

nous développerons plus loin.

Thiers fit entendre à l’Assemblée que les préliminaires de paix devaient être agréés sur le champ, sans même avoir les honneurs d’un débat parlementaire. Marx commente: «A cette condition seulement la Prusse leur permettrait d’ouvrir les hostilités contre la République et Paris, sa place-forte. La contre-révolution, en effet, n’avait pas de temps à perdre» (“La guerre civile...”, p.30).

Le 1er mars, l’Assemblée ratifia le traité malgré la protestation désespérée des députés alsaciens et lorrains, par 546 voix contre 107. Félix Pyat, Malon, Rochefort démissionnèrent.

C’est le traité de paix de Francfort signé le 10 mai 1871 qui mit fin officiellement à guerre franco-prussienne. Napoléon III s’exila en Grande Bretagne avec sa famille!

Le bilan politique de cette guerre est fondamental. La France a perdu l’Alsace Lorraine (annexés au 18 ème siècle). Les quatre États du sud de l’Allemagne ont vu la fin de leur existence au profit de la Prusse. Les relations entre l’Allemagne, devenue une puissance dangereuse, et la Russie vont se détériorer et la France va se rapprocher de la Russie. L’Allemagne sera ainsi encerclée par l’hostilité de la France, de la Russie et de l’Angleterre ce qui conduira inéluctablement à l’affrontement de 1914-18 prévu par Engels.

Délivrés de la guerre extérieure, l’Assemblée pouvait désormais

s’occuper de Paris.

c. Lourd bilan de la guerre

franco-allemande

de mi-juillet 1870 à janvier 187118

265 000 soldats français réunis dans l’Armée du Rhin s’affrontèrent aux 500 000 soldats prussiens auxquels s’ajoutèrent 300 000 soldats des états allemands du sud, soit 800 000 soldats!

Les pertes humaines sont estimées à 44 000 morts dans les rangs

allemands

(14% des effectifs) dont la moitié de maladie, 128 000 blessés et 100

000 malades. Du côté français, 139 000 morts (dans le combat ou par

maladie), 143 000 blessés et 320 000 malades! Ces chiffres comprennent

les civils touchés par les bombardements et la famine, et les tragédies

du camp des Bretons de Coulie. La variole a décimé les rangs des deux

armées, mais les Prussiens connaissant l’efficacité du rappel

antivariolique

ont eu nettement moins de pertes par cette maladie (8500 Prussiens

contaminés

et 450 morts, 125 000 français contaminés et 23 500 décès!).

Cette guerre marquera un changement déterminant dans la tactique

militaire.

La cavalerie, qui avait dominé les batailles depuis des siècles, n’a

plus de rôle en raison de la précision des fusils comme le chassepot

français et l’utilisation d’obus percutants. L’artillerie lourde est

déterminante

et finit désormais la bataille.

d. La contre-révolution n’a

pas

de temps à perdre

Continuons avec Marx (“La guerre civile...”, p.30): «La

contre-révolution,

en effet, n’avait pas de temps à perdre. Le second Empire avait enflé

les charges d’une manière effrayante et ravagé sans pitié les

ressources de la nation. Pour compléter la ruine, le Shylock prussien

était là exigeant (...) son indemnité de 5 milliards (...) Qui allait

payer la note? Ce n’est qu’en renversant la République par la violence

que ceux qui s’appropriaient la richesse pouvaient espérer faire

supporter

aux producteurs de cette richesse les frais d’une guerre qu’ils avaient

eux-mêmes provoquée. Ainsi, c’est précisément l’immense ruine de la

France qui poussait ces patriotiques représentants de la propriété

terrienne

et du capital, sous les yeux mêmes et la haute protection de

l’envahisseur,

à greffer sur la guerre étrangère une guerre civile, une rébellion

de négriers.

«Il y avait un grand obstacle qui barrait la route au complot:

Paris. Désarmer Paris était la première condition du succès».

Paris fut d’abord sommé par Thiers de rendre les armes; le 6 mars, une tentative d’enlever les canons de Paris parqués au Luxembourg fut un échec.

Puis Paris fut harcelé par les frénétiques manifestations anti républicaines de l’Assemblée des ruraux et par les déclarations équivoques de Thiers lui-même sur le statut légal de la République; par la menace de décapiter et de décapitaliser Paris (le 10 mars, l’Assemblée choisit Versailles et non Paris comme lieu de résidence); par la nomination d’ambassadeurs orléanistes; par les lois Dufaure sur les échéances commerciales et les loyers qui ruinaient le commerce et l’industrie parisiens. Lissagaray, à propos des lois Dufaure, écrit: «300 000 ouvriers, boutiquiers, façonniers, petits fabricants et commerçants qui avaient dépensé leur pécule pendant le siège et ne gagnaient rien encore furent jetés à la merci du propriétaire et de la faillite». Et plus loin: «Ce que les périls du siège n’avaient pu, l’Assemblée le fit : l’union de la petite bourgeoisie avec le prolétariat».

De plus, la taxe Pouyer-Quertier sur chaque exemplaire de toutes les

publications, les sentences de mort contre Blanqui et Flourens à cause

de l’insurrection du 30 octobre (Blanqui sera arrêté le 17 mars dans

le Lot, où il se reposait), la suppression des journaux républicains,

le renouvellement proclamé par Palikao de l’état de siège aboli le 4

septembre, la suppression des 30 sous accordés aux gardes nationaux; et

enfin la nomination de Vinoy, le décembriseur 19,

comme gouverneur de Paris, celle de Valentin, le gendarme de l’Empire,

comme préfet de police, celle de Burelles de Paladine, le général

jésuite,

comme commandant de la garde nationale à la place de Clément Thomas,

qui avait préféré donné sa démission... Thiers avait remis Paris à

la tendre sollicitude de ce triumvirat. Et ces messieurs du

gouvernement

étaient d’autant plus pressés, comme le souligne toujours Marx, dans

“La guerre civile...” (p.31), qu’ils avaient contracté un emprunt

de 2 milliards, avec un énorme pot de vin pour chacun d’eux, qui ne

devaient

être versés, emprunt et pots de vin, qu’après la “pacification”

de Paris. Et Marx de conclure: «En tout cas, il faut que la chose

ait

été très urgente car Thiers et Jules Favre, au nom de la majorité de

l’Assemblée de Bordeaux, sollicitèrent sans vergogne l’occupation

immédiate

de Paris par les troupes prussiennes. Mais cela n’entrait pas dans le

jeu

de Bismarck...».

5. LE PARIS RÉVOLUTIONNAIRE

S’INSURGE

On sait que début septembre Paris avait déjà nommé des comités de vigilance chargés d’organiser la défense et le ravitaillement des quartiers populaires. Durant le siège, la Garde nationale s’était toujours plus renforcée en nombre et en matériel avec des armes et des canons acquis par souscription; elle constituaient maintenant une armée de plus de 200 000 hommes divisés en 260 bataillons, équipés de 450 000 fusils, de 2000 canons et de leur approvisionnement (selon Talès). Thiers demanda à Paris de déposer les armes sous un prétexte qui était le plus criant des mensonges, à savoir que l’artillerie de la Garde nationale appartenait à l’État; or cette artillerie avait été officiellement reconnue comme la propriété privée de la Garde nationale dans la capitulation du 28 janvier et à ce titre elle avait été exceptée de la reddition générale. Mais la révolution ne voulait pas déposer les armes; elle voulait toujours défendre Paris et la France.

Marx dans le premier essai de “La guerre civile...”, écrit: «Aussi

le soulèvement de tout le Paris ouvert à la vie (...) contre le

gouvernement

de la Défense ne date-t-il pas du 18 mars, bien qu’il ait emporté ce

jour-là sa première victoire sur la conjuration. Il date du 31 janvier,

du jour même de la capitulation.

«La Garde nationale – c’est-à-dire tous les Parisiens armés

– s’est organisée et a vraiment gouverné Paris à partir de ce jour-là,

indépendamment du gouvernement usurpateur des capitulards mis en place

par la grâce de Bismarck. Elle a refusé de livrer les armes et son

artillerie

qui lui appartenaient et qui lui avaient été laissées à la

capitulation,

parce qu’elles étaient sa propriété. Ce n’est pas la magnanimité de

Jules Favre qui a sauvé ces armes des mains de Bismarck, c’est la

promptitude

des combattants parisiens à lutter pour les arracher à Jules Favre et

à Bismarck».

b. La fédération de la Garde

nationale

Lissagaray nous apprend que vers la fin janvier quelques républicains avaient essayé de grouper les gardes nationaux dans un but électoral. Une grande réunion avait d’abord eu lieu au Cirque d’Hiver sous la présidence d’un négociant, Courty. Une deuxième réunion eut lieu le 15 février dans la salle du Vauxhall 20, mais on ne songeait plus aux élections. Une seule pensée occupait tous les coeurs: l’union des forces parisiennes contre les ruraux triomphants pour la défense de la République. L’idée de fédération jaillit de la réunion, et on décida que les bataillons se grouperaient autour d’un Comité Central (CC). Une commission fut chargée d’élaborer les statuts de la nouvelle organisation, c’est-à-dire la fédération des compagnies avec la création d’un comité central formé de délégués des différentes compagnies.

Chaque arrondissement représenté dans la salle – 18 sur 20 – nomma sur place un commissaire pour cette commission. «Qui sont-ils? Les agitateurs du siège, les socialistes de la Corderie, les écrivains en renom? Nullement. Il n’y a parmi les élus aucun nom ayant notoriété bourgeoise. Les commissaires sont de petits bourgeois, boutiquiers, employés, étrangers à toutes les coteries, jusque-là même à la politique pour la plupart» (Lissagaray, “Histoire de la Commune de Paris 1871”).

Parmi le CC, on trouve déjà Georges Arnold (architecte de la ville de Paris), André Alavoine (typographe, blanquiste, il s’occupera de l’imprimerie nationale), Gaston Da Costa (étudiant blanquiste), des futurs communards. Leur président, le commerçant Courty, est un républicain modéré.

Le 24 février, l’Assemblée générale réunissant 2000 délégués des gardes nationaux au Vauxhall approuve ces statuts, se prononce pour la suppression des “armées nationales” et s’engage à intervenir si les Prussiens entrent à Paris comme le prévoit le traité. Des manifestations ont lieu à Paris au cri de “Vive la République!”. L’atmosphère est donc explosive.

Le 27 février, quelques jours avant l’entrée des Prussiens prévue par le traité, les bataillons de la Garde nationale décident d’aller chercher les 237 canons et mitrailleuses payés par les souscriptions de Paris et qui ont été traîtreusement abandonnés par les capitulards dans les quartiers que les Prussiens doivent occuper (dans les parcs de Passy, la place Wagram, le Ranelagh).. Ces canons sont transportés à l’est de Paris, Montmartre, Belleville, Ménilmontant, la Villette, place des Vosges et à la barrière d’Italie, tandis que des groupes armés attendent aux Champs Elysées et avenue de la Grande Armée l’arrivée des Prussiens. Le 28, une réunion des chefs de bataillons et de délégués des comités militaires présidée par Jules Bergeret 21 voulut appliquer les décisions du 24, c’est-à-dire empêcher l’entrée des Prussiens, mais les membres de la commission qui se comportait comme un comité central les en dissuadèrent. Le 28 au matin, les trois groupes de la place de la Corderie – c’est-à-dire le Conseil Général de l’Internationale parisienne, la Fédération des chambres syndicales, le CC des 20 arrondissements – avaient placardé un manifeste 22 adjurant les travailleurs de s’abstenir, mais ces trois groupes désorganisés et réduits avaient peu d’audience par rapport aux représentants de la masse armée.

Le 1er mars, la Chambre ratifie les préliminaires de paix, malgré la protestation des députés alsaciens et lorrains, par 546 voix contre 107; les Prussiens entrent dans les beaux quartiers: 30 000 défilèrent silencieusement sous l’oeil des insurgés, et l’empereur Guillaume renonça à sa visite. Ils quitteront d’ailleurs Paris le 2. La ville ne pouvait oublier l’outrage, et les nouvelles de l’Assemblée de Bordeaux ne firent que l’exciter davantage (avec les projets de loi sur les loyers, le vote des conditions de paix,etc...).

Le 3 mars, l’assemblée des délégués de 200 bataillons vote les statuts de la Fédération républicaine de la Garde nationale. La Garde nationale devient Fédération républicaine et les gardes nationaux des “fédérés”. Elle nomme une commission exécutive qui doit préciser le rôle du comité central et qui, en attendant, doit concentrer les pouvoirs de la Garde nationale. On y trouve Jules Bergeret, Auguste Viard (employé de commerce), Jean Louis Pindy (menuisier, membre de l’AIT), Eugène Varlin (membre de l’AIT), Jacques Louis Durand (ouvrier cordonnier).

Le 8 mars, Victor Hugo démissionne en pleine séance de l’Assemblée,

après un nouvel incident au sujet de Garibaldi. Le 10 mars, l’Assemblée

vote son transfert à Versailles. 23

Le même jour, Jules Favres écrit à Thiers: «Nous sommes décidés

à en finir avec les redoutes de Montmartre et de Belleville» (cf

Louise Michel, “La Commune, histoire et souvenirs”). La Chambre décide

de suspendre la solde des gardes nationaux et le moratoire des loyers,

mesure qui avait été prise pour compenser les effets du siège et du

blocus économique. Georges Clémenceau, médecin des pauvres et maire

de Montmartre depuis septembre 1870, tente vainement de réconcilier

Paris

et Versailles. Thiers s’installe à Paris le 16 mars pour “pacifier”

la ville!