|

|||||

|

|||||

|

Classe e Partito

di fronte all’imperialismo

(53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58).

Si tratta di rappresentare in modo credibile, veritiero, al di là della fraseologia, quale la reale, attuale condizione della classe.

Nessuno più di noi considera il livello politico come centrale, ma alla condizione che si ricordi che sotto la sovrastruttura politica sta l’economia, le forze, gli interessi, secondo il gioco delle contraddizioni tipiche del modo di produzione capitalistico. Non è forse una delle aberrazioni più evidenti del terrorismo di qualsiasi colore l’illusione di procedere a colpi di volontà che educherebbe, plasmerebbe, e così via? Noi abbiamo sempre detto e perfino codificato che senza la presenza e la forza di potenti organizzazioni operaie di difesa economica non sono pensabili iniziative politiche reali.

Nella fase imperialistica del Capitale l’atteggiamento corretto è stato quello di combattere e smentire l’illusione tipicamente opportunista di fare del Partito, o peggio dei partiti (quando erano legittimamente la condizione del movimento proletario) una “boite à lettres”, cioè un’organizzazione anche “internazionale”, ma soltanto per consultarsi, per trasmettersi informazioni. La grande battaglia della Sinistra, quando l’Internazionale rinacque dalla Prima Guerra imperialistica, fu quella di tagliare ogni ponte con chi non voleva che l’organizzazione si concentrasse a livello mondiale, senza compassione per le ragioni nazionali o settoriali. Al punto che le posizioni “della sinistra” apparvero rigide allo stesso Lenin. Certo che la nostra non voleva essere una testimonianza di “sinistrismo” che non sopporta scavalcamenti, ma piuttosto espressione di determinismo, che non abbiamo da rimangiarci.

Insomma, la nostra versione era che nella fase imperialistica la classe deve attrezzarsi alla scala mondiale, sia sul piano economico sia politico. Da allora la nostra posizione non è cambiata, e la “globalizzazione” ci ha dato ragione. Oggi tutti si dicono favorevoli alla “rete mondiale degli interessi e degli scambi”, compresi quegli opportunisti che ci rimproveravano di non comprendere le ragioni dei fattori nazionali, le deroghe richieste per aderire all’organizzazione mondiale politica del proletariato. Sappiamo ormai che fine hanno fatto; non c’è bisogno di rimarcare che erano già allora in cattiva fede, ed i fatti li hanno messi con le spalle al muro. Hanno dovuto vilmente abiurare, ammettere di essersi non solo sbagliati, ma di aver fatto parte di una consorteria di “criminali politici”!

Non ci occuperemo più di loro, che in questa fase stanno lucidando le ali agli scalcagnati aerei di seconda mano della loro Patria acquisita. Vogliamo invece occuparci delle necessità che incombono sulla classe.

Alla verticalizzazione dei processi imperialistici non corrisponde una centralizzazione progressiva del proletariato, anzi è seguito uno smantellamento sistematico perfino delle forme statizzate di difesa corporativa. Lo squilibrio non potrebbe essere più grande e più grave.

Ciò non toglie che nonostante l’infeudamento degli organismi di difesa economica, già di classe, lo lotta operaia continua e continuerà finche vigerà questo tipo di sistema sociale. Ma noi non possiamo contentarci di questo: non sarà mai sufficiente l’appello ai proletari a combattere sul posto di lavoro, nel tentativo di riorganizzare la classe, di stabilire contatti di solidarietà con chiunque lotti, ed in qualsiasi paese, in questa prospettiva. La classe comporta unità di comando e fini comuni. Senza di questo c’è solo arrembaggio, dispersione, sconfitta.

Allora, se nel fuoco della battaglia il tradimento poté scompaginare la classe che era ancora forte, capace di combattimento, oggi, dopo 80 anni di vicissitudini che hanno visto il proletariato costretto ad una Seconda Guerra micidiale, alla conquista da parte degli apparati statali delle sue organizzazioni, si avrà l’idea delle condizioni proibitive in cui si muove quell’organismo che chiamiamo Partito, ridotto ad un numero di militanti che potrebbero apparire un gruppo di testimoni, o di giapponesi rimasti nella giungla senza sapere che la guerra è finita. Con una non piccola differenza: che siamo consapevoli, che la guerra, la nostra guerra, al momento, è rimandata, che non ci illudiamo di rimettere in moto la storia con parole d’ordine. A suo tempo, certi militanti, si trassero da parte, pensando che, a suo tempo, la Storia ci avrebbe pensato da sé a rimetterli in gioco. Gli scenari sui quali il Partito si trova a muoversi non possono essere inventati.

La ricognizione sul terreno concreto delle condizioni della classe sono sotto gli occhi di tutti. Ma è anche vero che l’imperialismo, pur nella necessità di manipolare i teatri sia di guerra sia di pace, non può arbitrariamente sfuggire alle forche caudine della caduta del saggio di profitto. Gli stessi “economisti” di nome, anche se al gioco più o meno scoperto del sistema, hanno riconosciuto, da Samuelson ai “nostri” meno blasonati, come il ricordato Alvi, che «la recessione ha preceduto la guerra terroristica». Come non pensare – e pensare male è diabolico, ma necessario! – che si sia presa la palla al balzo, che si sia in qualche modo provocata, per prevenire, secondo la formula ormai collaudata dell’attacco preventivo?

Anche quando si finge di aver finalmente inquadrato il nuovo nemico, identificato in quello invisibile del terrorismo, il pensiero fisso di governi e Stati borghesi non può che essere quello del risorgere della minaccia e dello spettro comunista. Ci meravigliamo, anzi, che non si sia pensato a “combutte”... come si è sempre fatto! Certamente non è facile cercare legami tra la rivoluzione comunista e la Ummah islamica... ma sono capaci di tutto!

La guerra, sia quella di Corea, sia del Vietnam, sia quella contro l’Irak, ha puntualmente trovato un proletariato ridotto a combattere le battaglie per la sua difesa all’interno di organizzazioni passate la nemico. Nelle fasi in cui ciascuna borghesia si arma per combattere un nemico esterno, la sua macchina statale stringe nuove alleanze per fiaccare la classe. La sua funzione di fondo è questa. La peggiore delle condizioni perché il proletariato possa fare esperienza di combattimento per i propri interessi.

Del resto il passaggio di certi esponenti del movimento operaio dalla lotta internazionale alla mobilitazione nazionale segnò la nascita del fascismo. Da allora il modello non è più stato superato. Abbiamo sempre sostenuto che l’attitudine del proletariato a scendere sul terreno della “produzione nazionale” per far forte lo Stato, è equivalente alla cattura da parte del nemico. Non ci siamo lasciati ingannare dal “ritorno alla democrazia” dopo il Secondo conflitto mondiale; il fascismo aveva perduto la battaglia formale, ma non quella sostanziale, nel suo prezioso servizio al Capitale. Poiché nuove organizzazioni proletarie, sulle macerie di questa sconfitta, non possono essere evocate dalla predicazione, il problema rimane quello della valutazione dei margini di manovra che il capitalismo ha in rapporto alle briciole da dividere e da far cadere dal suo banchetto.

Certo, ogni volta che l’imperialismo scatena la guerra, si determinano nuove spartizioni, non solo territoriali ma di risorse d’ogni genere; si disegnano nuovi assetti che esaltano il capo cordata dell’alleanza e della competizione insieme. Il punto in cui ci troviamo vede gli USA nella necessità di rompere gli indugi di fronte ad un calo del tasso di profitto medio veramente preoccupante, nonostante la tanto decantata capacità di “innovazione tecnologica”.

In queste condizioni, il proletariato è costretto ad arretrare sempre più le sue linee difensive, a scala non soltanto regionale ma a volte miopemente, o forzatamente, locale, aziendale, e anche meno. La minaccia della crisi, continuamente incombente, aumenta la competizione operaia, il sospetto nei confronti di “fratelli” sentiti come nemici. Nonostante tutto, però, la classe statistica esiste, e nessuna bacchetta magica borghese può renderla ininfluente. Se è vero che il lavoro pesa sempre più su una base rarefatta di proletari, mentre una schiera sempre più vasta viene messa fuori gioco, ad aumentare la massa dei senza lavoro, oppure di quelli che devono accontentarsi di lavoro ultra precario, ciò significa che la “società dei servizi” ha dovuto ammettere di non essere affatto la soluzione di tutti i mali. In America managers che avevano toccato col dito il successo ed i dollari, chiedono un posto pubblico alle poste, nonostante il pericolo... dell’antrace!

I grandi riassetti mondiali nel mercato delle risorse e del lavoro saranno determinanti nel mettere alla prova la riorganizzazione della classe. Questi schieramenti di forze non sono manovrabili da qualche mano volontaria, ma semmai ed ampiamente da quella invisibile della lotta di classe, dalla necessità. Nella storia che si è svolta fino ad oggi, abbiamo la prova che i grandi momenti degli schieramenti di classe non sono stati i gesti plateali o volontaristici, quanto le necessità che hanno comportato non solo le organizzazioni di resistenza, ma anche la formazione dei partiti operai, fino alla selezione del Partito unico Internazionale, con tutti gli alti e bassi di questo processo. Noi abbiamo decifrato questa realtà, e individuato nel Partito la sola forza cosciente in grado di non perdere di vista metodo e bussola di orientamento. Se ciò sembra poco, si dia uno sguardo a quelle forze che avevano sbandierato “programmi alternativi”: sono finite tutte nella logica del Capitale, ne sono oggi il miserabile puntello, diventate i nemici più agguerriti del proletariato, come sempre avviene con i neofiti d’un nuovo verbo.

Ciò ci invita a non illuderci, ma anche a non perdere di vista i compiti fondamentali, che non sono quelli di dichiarare guerra senza esercito, con uno sparuto gruppo di militanti che si proporrebbe come “generali”. Noi stiamo alla lettura realistica e dialettica della situazione. L’economia di guerra, lo sappiamo, ha il potere di stringere i “produttori” intorno al Capitale con le minacce esplicite dello scegliere il “campo”, oppure quello di esaltarne la potenzialità di ribellione: ma questi due poli non sono meccanici. Né gli appelli della borghesia e la violenza della sua macchina statale hanno il potere di legare al suo carro la classe, né il Partito come suo organo quello di indirizzarla al compimento dei suoi fini storici: perché si realizzi la seconda opzione, che è quella vitale che ci interessa, è necessario che la classe non sia in ginocchio, ma combattiva e combattente. Nell’esperienza del passato troviamo lezioni a non finire. Durante il Primo conflitto imperialistico, nonostante che le correnti di sinistra si dimostrassero coerenti senza mai piegarsi all’opportunismo, anche quello meno destro (che in Italia si risolse nella formula sibillina ed ambigua “né aderire né sabotare”), la formazione esplicita d’un centro mondiale fu tardiva, seppur giusta e vigorosa.

Il proletariato in quanto classe statistica non avrebbe mai potuto da sé tentare di volgere la guerra tra Stati in rivoluzione, senza l’Internazionale. È quello che s’illudevano, o illudevano, di fare gli opportunisti, che con quest’atteggiamento prestarono il fianco alle pressioni degli Stati, fino al punto di rimandare la rivoluzione a guerra finita. Nel Secondo conflitto, ancora più fetido, si ebbe la prova che lo stesso processo controrivoluzionario non poteva essere rovesciato soltanto perché era chiaro alla nostra corrente.

Mai abbiamo pensato di prescindere dalle forze in campo e dal loro storico orientamento. Ciò ammonisce, anche per il presente, a non sottovalutare il fatto che per noi forza non significa una realtà contingente, ma sempre proveniente da lontano e capace di mirare lontano. Per questo battiamo da decenni il tasto dell’organizzazione difensiva puramente operaia e classista, pena l’inevitabile destino di subire gli eventi, per quanto negativi o positivi possano manifestarsi. Nell’economia di guerra si esaltano anzi o i peggiori difetti o i migliori pregi; non esistono vie di mezzo sulle quali far leva. È evidente allora come solo chi ha saputo lavorare preventivamente nella direzione giusta avrà il sopravvento.

La borghesia, in ciascun paese, ha dalla parte sua il vantaggio d’aver a disposizione la macchina statale; il proletariato che non può rinunciare a “farsi Stato”, manca di questo mezzo necessario. La classe oggi è dilaniata da un’infinità di correnti che praticano e teorizzano più o meno lucidamente l’anarcoidismo, l’illusione che si possa emancipare senza gli strumenti necessari.

In queste condizioni svantaggiate, non c’è da illudersi che possa risalire la china a buon mercato. Chiunque lo pensi e lo diffonda si assume gravi responsabilità, oppure rinuncia per sempre al suo progetto. Quello che ha fatto ignominiosamente l’opportunismo storico, che senza mezzi termini ha dichiarato forfait dopo aver perseguitato per decenni i veri rivoluzionari.

Poiché le prediche non fanno la storia, non rimane che indicare alla classe le sue prospettive, non mancando di sottolineare ogni volta compiti e lotte da svolgere. Durante la guerra, che già prende la piega d’un conflitto di lungo periodo, e che comporterà il risorgere di protezionismi e illusioni difensive, l’imperialismo sta mostrando la sua faccia: con una celerità impressionante passa dalla teoria del libero mercato a tutti i costi, alla riscoperta dell’intervento statale, della direzione centralizzata di azione militare ed economica.

Non ci si deve più meravigliare di niente: chi dà o ha dato fiducia a politicanti rotti a tutte le intemperie si trova alla mercè del loro camaleontismo, oggi inteso come valore, abilità di manovra, di fronte alla quale la coerenza delle posizioni è dogmatismo, dottrinarismo, staticità inconcludente.

Di “nuovo” c’è che una guerra definita “terroristica” impedisce la polarizzazione delle forze, tende a mobilitare in senso psicologico, terrorizzando e ricattando a sua volta, come da sempre fa il sistema del Capitale. Nei posti di lavoro – è bene che i proletari se ne ricordino – ogni atto di insubordinazione e di indisciplina verrà visto come disfattismo, antipatriottismo. Li conosciamo questi termini e questi comportamenti a menadito: ma la classe si trova a dover ripetere la lezione. D’altronde ripetere nella nostra versione non significa biascicare giaculatorie, ma riproporre la domanda, letteralmente, riproporre la questione.

Il cristianesimo occidentale più avanzato, quello di matrice protestante, ha affermato che la pace non è possibile senza la libertà di coscienza, e ha prodotto le libertà politiche conquistate dalla rivoluzione francese. Queste non saranno seguite dalla libertà sociale, dal bisogno, un miraggio, in questo sistema di vita, per miliardi esseri umani. La nostra ottica, da riproporre nell’epoca della globalizzazione conclamata, è questa: il punto di vista a cui ci riferiamo non è ristretto ai ceti proletari aristocratici né alle fortezze metropolitane, ma comprende i senza lavoro, i manovali, i reclutati tra i paria, tutti sotto la direzione d’un organo politico che sappia vedere, dialetticamente, a livello planetario.

È un’utopia, un miraggio a sua volta? Ebbene, non abbiamo nessuna intenzione di rinunciarvi. Se lo facessimo dovremmo accodarci al presunto “riformismo” (almeno oggi non parla di “socialismo”), non di emancipazione della classe proletaria ma al massimo di accomodamento della smodata società senza regole del turbocapitalismo. Non ci accodiamo non tanto per amor di Tesi, ma perché la realtà mostra in modo drammatico che i rapporti sociali non solo non migliorano, ma stanno toccando, per ammissione degli stessi seguaci del sistema, il punto più basso di “socialità”, d’attenzione per le condizioni dei diseredati. Così, schizofrenicamente, mentre da una parte si ammette, dall’altra, in nome delle ragioni del Capitale, si accelera la divaricazione tra chi accumula e chi si vede ogni giorno ridurre le possibilità, non diciamo di miglioramento, ma di sopravvivenza. Stiamo ai dati mondiali, che parlano di circa due miliardi di tagliati fuori dal sopralavoro, dalla fame, dalle malattie.

Non abbiamo così nulla da cambiare al nostro programma, che dall’Ottocento è globale e internazionale. Così, come il Partito fu ricostituito nel 1945 come Comunista Internazionale, senza altri termini posticci, la nostra funzione fu e rimane quella di ribadire i punti fondamentali del programma stesso. Non è nuovo il nostro storico atteggiamento, per dirla con Marx, “a contrastare l’opinione corrente del proletariato”, contro ogni forma di demagogia e di codismo. D’altronde, come potremmo stare alla coda delle cosiddette masse quando, in particolare, sono bloccate dalla marea opposta? Il fatto è che noi non santifichiamo né la parola proletariato, né tanto meno quella cara ai democratici, e cioè di popolo. Come potremmo mettere, specie oggi, la retorica rivoluzionaria al di sopra dello sviluppo rivoluzionario?

Ecco il punto. Ma lo sviluppo rivoluzionario ormai è senza possibilità, senza futuro. Questo hanno detto gli opportunisti, mettendo una pietra tombale su tutta la loro vergognosa storia. Ed allora, diciamo noi, o ci sarà ripresa della classe, discipline nuove determinate da necessarie lotte, oppure avremo la “rovina di tutte le classi”. Il ciclo delle fortune imperialistiche, fondate su massacri generali, sembra chiuso. La preoccupazione dei capi cordata è stata confessata esplicitamente prima ancora del massacro delle “torri”; non è possibile rovesciare la fetida stagnazione senza ricorso ad una guerra che sia lunga. Se il teatro delle operazioni si dimostrerà asfittico, ci sarà sempre la possibilità di allargarlo ad almeno 50 “Stati canaglia”, covi potenziali del nemico invisibile.

Se sarà necessario la guerra non sarà di 10 anni, come quella classica di Troia, ma il cavallo di Troia per un conflitto senza fine e senza tregua. Non è possibile che la classe aspetti di riorganizzarsi quando la guerra sarà finita, come hanno sempre pensato e promesso le correnti opportuniste. Durante e contro la guerra ciò deve avvenire, non con gesti eclatanti, ma con la resistenza alla pressione del Capitale, sul posto di lavoro, nel collegare per quanto possibile i conati di lotta e di organizzazione. Ci sono esempi di battaglie che si svolgono in varie aree del mondo, di proletari che si trovano a dover resistere.

Ma la grancassa bellica ha tutt’altro da pensare e da “comunicare”. Interi Stati rischiano di precipitare nella bancarotta. Al loro interno le frazioni operaie sono chiuse nei loro ambiti locali e regionali: altro che globalizzazione! Il liberismo – lo abbiamo detto fino alla nausea – non è che l’altra faccia del protezionismo, che convive insieme, e non alternativamente. Le due globalizzazioni, quella imperialistica e quella operaia non si rispecchiano meccanicamente. Anzi, quando il liberismo celebra i suoi fasti, significa che comprime la base proletaria come non mai, vanifica le sue organizzazioni, esporta la competizione al suo interno, determina una lotta al coltello tra proletario e proletario, di razza, religione, credo politico. Come liberismo politico e liberismo economico non si corrispondono automaticamente, così libertà di movimento delle merci e capacità organizzativa operaia, solidale, politica, non si scambiano facilmente. Altrimenti in che cosa consisterebbero le contraddizioni del modo capitalistico di produzione e di distribuzione? Di questo è necessario tener conto se vogliamo avere una rappresentazione non retorica, ma credibile ed oggettiva della condizione della classe. La flotta proletaria ha bisogno come non mai di ritrovare la sua navigazione, che se non sarà mai facile e pacifica, dovrà però almeno avere un senso, una direzione.

Il riformismo impossibile dei “democratici” viaggia lungo le coste mefitiche del Capitale e approda al primo porto che gli conviene. Altro che colonne d’Ercole da oltrepassare, che invece ci competono, da sempre! La classe non può essere imbarcata da qualche nuovo Partito, o da coalizioni strampalate che si richiamino genericamente al “progresso”, a nuove regole da proporre al capitalismo selvaggio. La storia del Novecento ha selezionato una forma Partito alla scala mondiale, non soltanto come prospettiva organizzativa, ma come programma da realizzare, contro altri secoli di lotte e di tragedie. Non esistono alternative.

Capitoli esposti alle Riunioni del settembre 2003 e del maggio

2004.

– (I):

– (II): Una guerra di lunga durata - L’anno della

svolta - La “marcia verso il mare” - L’emancipazione degli schiavi

- Il proletariato bianco - Le conseguenze della guerra - La guerra per

il Nord - L’atteggiamento di Marx e di Engels - La “Ricostruzione”

e il suo fallimento - La mancata riforma agraria - La “Ricostruzione”

secondo i Radicali - La “Redenzione” - A mò di conclusione.

Una guerra di lunga durata

Dopo il bombardamento di Fort Sumter, che si può considerare il primo punto a vantaggio del Nord in quanto fece apparire i sudisti come gli aggressori e fece tacere tutti quelli che al Nord erano contro la guerra, si corse allegramente alle armi, certi, da entrambe le parti, per diverse ragioni, che la guerra sarebbe finita presto.

|

Il reclutamento si basò inizialmente sui volontari, che accorrevano numerosi in entrambi i campi, ma già nel secondo anno di guerra si dovette cominciare a richiamare i coscritti, soprattutto nel Sud. Nel Nord il sistema divenne più tassativo solo nel 1863.

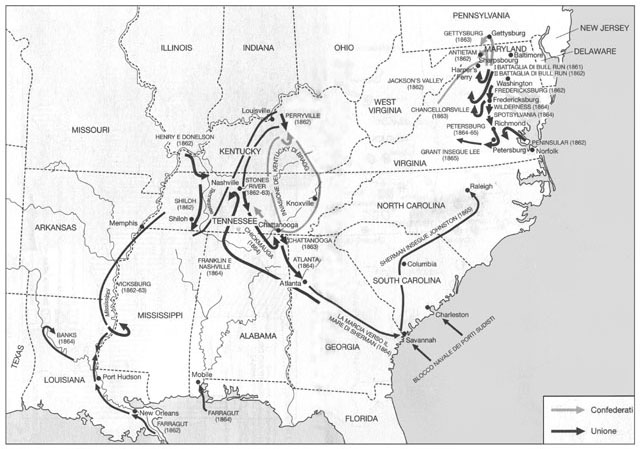

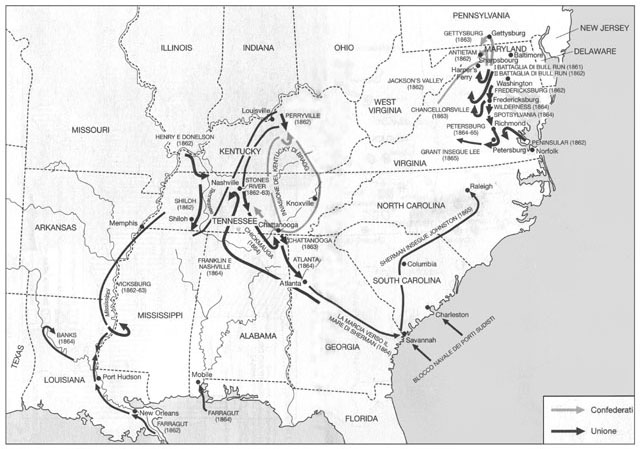

Una risoluzione immediata della guerra si poteva avere solo nell’Est, con la caduta di una delle due capitali; fu quindi su quel teatro che si appuntò l’attenzione in quell’estate del 1861. Nel Nord l’opinione pubblica richiedeva a gran voce una vittoria risolutiva, anche perché gran parte delle truppe era arruolata a termine, per un periodo di tre mesi (queste le previsioni che a Washington si facevano). “A Richmond!” era il grido di guerra di politici e pennivendoli, di quelli che pensavano che ci sarebbero andati in carrozza o in treno, e non marciando o strisciando nelle trincee. Ma avrebbero dovuto aspettare qualche anno: la battaglia che si svolse il 12 luglio 1861 a Bull Run, in Virginia, fu una sonora sconfitta per il Nord, anche se, rispetto a quelle che sarebbero seguite, fu poco più di una scaramuccia.

I nordisti si trincerarono nella vicina, e fortificata, Washington, a ripensare sul da farsi. In ogni modo per Lincoln la sconfitta si risolse in una vittoria, in quanto confermò il Congresso nella sua determinazione a proseguire fino alla vittoria; a Lincoln fu concesso di emettere un prestito per 400 milioni di dollari (erano una cifra enorme), e di arruolare 500.000 volontari per 3 anni o per tutta la durata della guerra. Al di là dei partiti, delle fronde, dei gruppi di interesse, questo era il modo che la borghesia aveva per esprimere la sua determinazione unitaria a raggiungere i suoi obbiettivi economici e politici.

Il resto dell’anno scorse senza battaglie importanti, anche se prese di contatto tra gli opposti eserciti si ebbero, oltre che in Virginia, anche nel Missouri, in West Virginia e nella Penisola a sud-est di Richmond. Il Nord, inoltre, utilizzò subito la sua schiacciante superiorità navale per imporre il blocco e per conquistare un certo numero di forti costieri e isole.

Cosa si doveva fare? Per i sudisti la decisione era relativamente facile: difendersi dagli attacchi, in attesa che le sconfitte, il logoramento e le pressioni delle potenze straniere convincessero l’opinione pubblica del Nord che non valeva la pena di continuare la guerra. Al Nord, che si era dato il compito di sconfiggere un nemico che occupava una superficie territoriale sterminata e che contava una abbondante popolazione, toccava il compito di attaccare. Ma dove?

Il piano di Winfield Scott, il generale in capo delle forze nordiste, prevedeva una guerra di almeno tre anni, e forti perdite, per sottomettere il Sud. Oltre al blocco navale, un obbiettivo primario per lui era il corso del Mississippi, che in mano nordista avrebbe separato il Sud dai territori dell’Ovest. In tal modo il Sud sarebbe lentamente stato strangolato dall’isolamento e dalla mancanza di rifornimenti, e dalla pressione militare da tutte le direzioni. Il piano, per queste sue caratteristiche, fu chiamato “Piano Anaconda” e, pur se con punti deboli, era migliore di altri successivi. Lincoln, dopo Bull Run, non intendeva modificarlo gran che, ma il successivo affidamento del comando a McClellan dovette far accettare un cambio di indirizzo. McClellan vedeva l’Est come l’unico punto su cui fare pressione per schiacciare la ribellione, mentre l’Ovest diventava un teatro molto secondario. E su questa base condusse la sua campagna successiva. In realtà Richmond aveva un valore psicologico, ma non strategico: persa questa città, i sudisti potevano ritirarsi in un retroterra sconfinato, dal quale ripartire in ogni momento e in ogni direzione.

In ogni modo la guerra continuava: nell’Ovest i sudisti occuparono una città del Kentucky, Columbus, e questo portò all’abbandono della neutralità di questo Stato che si schierò decisamente con il Nord. Il quale contrattaccò nella stessa zona con una serie di attacchi a città e a posizioni fortificate, con la conseguenza dell’abbandono dello Stato da parte dei sudisti nel febbraio 1862. Principale artefice di questa avanzata fu il generale Grant, uno che avrebbe fatto carriera. Il comandante in capo all’Ovest era Halleck, ma la storia successiva fece in modo che la stella militare dell’epoca fosse proprio Grant.

Questa campagna è ben descritta da Marx in un articolo del 27 marzo, che riporta anche la sua opinione sulla strategia generale della guerra; un comunista seduto in una biblioteca di Londra vedeva più chiaro dei generali che impettiti percorrevano i campi di battaglia e avevano tutte le informazioni disponibili: «Negli Stati popolosi e più o meno centralizzati, vi è sempre un punto che rappresenta il cuore della resistenza nazionale; questa si spezza se quello cade in mano al nemico. Parigi offre un magnifico esempio al riguardo. Gli Stati schiavisti tuttavia non possiedono tale centro; sono scarsamente popolati, con poche grandi città, e quelle poche situate tutte lungo la costa. Quindi ci si chiede: esiste malgrado ciò un centro di gravità militare, la cui occupazione spezzerà la spina dorsale della resistenza, oppure quegli Stati sono come era ancora la Russia nel 1812, cioè non si possono conquistare se non occupando ogni villaggio, ogni podere, insomma, tutta la periferia? Diamo uno sguardo alla formazione geografica della terra dei secessionisti, con la sua lunga striscia di costa sia sull’oceano Atlantico sia sul golfo del Messico. Finché i confederati tenevano il Kentucky e il Tennessee, il tutto formava una grande massa compatta. La perdita di tutti e due quegli Stati ha aperto un immenso squarcio nel loro territorio, separando a mo’ di cuneo gli Stati dell’oceano Atlantico settentrionale dagli stati del golfo del Messico. La linea diretta dalla Virginia e le due Caroline al Texas, Luisiana, Mississippi e anche parte dell’Alabama passa attraverso il Tennessee, che ora è occupato dagli unionisti. L’unica strada che dopo la conquista completa del Tennessee da parte degli unionisti unisce ancora i due gruppi di Stati schiavisti passa attraverso la Georgia. Questo dimostra che la Georgia è la chiave per arrivare alla terra dei secessionisti. Con la perdita della Georgia la Confederazione sarebbe tagliata in due parti prive di qualsiasi collegamento. Una riconquista della Georgia da parte dei secessionisti sarebbe addirittura inconcepibile, perché le forze militari degli unionisti sarebbero radunate in una posizione centrale, mentre i loro avversari, divisi in due campi, avrebbero forze appena sufficienti per sferrare un attacco coordinato.

«La conquista di tutta la Georgia, con la costa della Florida,

sarebbe

indispensabile per una tale operazione? Niente affatto. In una terra

dove

le comunicazioni fra posti lontani, dipendono più dalle ferrovie che

dalle

strade, è sufficiente occupare le ferrovie. La linea ferroviaria più

meridionale fra gli Stati del golfo del Messico e la costa atlantica

passa

per Macon e Gordon, nei pressi di Milledgeville.

«L’occupazione di questi due punti, di conseguenza, taglierebbe

in due la terra dei secessionisti e metterebbe gli unionisti in grado

di

sconfiggere le due parti una dopo l’altra. Ne consegue anche che senza

il possesso del Tennessee non può esistere una repubblica sudista.

Senza

il Tennessee il punto vitale della Georgia dista solo otto o dieci

giorni

di marcia dalla frontiera; il Nord terrebbe costantemente le mani alla

gola del Sud, e alla minima pressione il Sud dovrebbe cedere o

riprendere

a combattere per la sopravvivenza, in circostanze in cui una sola

sconfitta

eliminerebbe ogni prospettiva di successo.

«Dalle precedenti considerazioni si deduce quanto segue:

«Il Potomac non è la posizione più importante del teatro

di operazioni. La presa di Richmond e l’avanzata dell’armata del

Potomac

verso sud – difficile per via dei molti fiumiciattoli che tagliano la

linea di marcia – potrebbero dare una spinta psicologica formidabile,

ma da un punto di vista puramente militare non deciderebbero un bel

nulla.

«Le sorti della campagna dipendono dall’esercito del Kentucky, che

ora è nel Tennessee. Da una parte questo esercito è vicinissimo ai

punti

nevralgici, dall’altra occupa un territorio senza il quale la

secessione

non può sopravvivere. Di conseguenza questa armata dovrebbe essere

rafforzata

a spese di tutte le altre, sacrificando tutte le operazioni minori

(...)

Altrimenti, se dovesse esser messo in atto il piano dell’Anaconda,

malgrado

tutti i successi nei singoli scontri, e anche sul Potomac, la guerra

potrebbe

prolungarsi all’infinito, mentre le difficoltà finanziarie e le

complicazioni

diplomatiche potrebbero dare al Sud maggiore libertà di manovra».

Vedremo che sarà proprio questa la strada della vittoria per il Nord, anche se questa strategia sarà applicata solo parzialmente e con due anni di ritardo. Ma andiamo con ordine.

Nella primavera del 1862 la situazione dei Confederati appariva tragica. Vinte alcune battaglie, i sudisti avevano trascorso l’inverno crogiolandosi nella memoria delle vittorie; al Nord invece si era passato l’inverno di non dichiarata tregua (l’ultimo) a formare reggimenti, a fondere cannoni, a organizzare la logistica necessaria a eserciti che contavano i loro uomini a decine, se non centinaia di migliaia.

L’offensiva iniziata nel gennaio nel Kentucky aveva portato alla “liberazione” dello Stato. La marcia nordista era continuata verso Sud, e il 25 febbraio cadeva Nashville, la capitale del Tennessee. Altre vittorie si ebbero anche nel trans-Mississippi, in Arkansas e in New Mexico; si trattava di un teatro minore, inospitale e poco popolato, ove operavano armate di piccole dimensioni, ma importante per il Sud per gli approvvigionamenti.

La fortuna sembrò cambiare quando, dopo altre importanti conquiste costiere da parte dei nordisti, nella baia di Norfolk, in mano sudista ma chiusa dalla flotta da guerra del Nord, apparve una nuova e potentissima arma: una corazzata. Si trattava della Virginia, una nave di nuova concezione, impenetrabile alle cannonate dei pezzi allora disponibili e che quindi poteva avvicinarsi alle navi da guerra e affondarle in tutta comodità. Sarebbe stato un vantaggio capace di far saltare il blocco navale dei nordisti. Senonché anche loro avevano messo in cantiere qualcosa di simile, anzi, forse di meglio, il Monitor, che proprio il giorno dopo l’attacco della Virginia raggiunse la baia di Norfolk, dando luogo a uno scontro furibondo, ma il cui risultato fu che tutto restava come prima.

Ma nell’Ovest la fortuna continuava a mancare per il Sud. Un tentativo di contrattacco in Tennessee determinò una sanguinosa battaglia a Pittsburgh Landing. Grant venne attaccato mentre attendeva il resto della sua armata, ma la quasi disfatta si trasformò in una netta vittoria, e i sudisti si dovettero ritirare a Sud dei confini dello Stato del Mississippi.

Intanto un’altra offensiva era quella tesa alla conquista del grande fiume, per lo più ad opera delle flotta fluviale appoggiata da terra dalle fanterie. Piano piano i forti e le città sul fiume sono conquistati; quando, per evitare di essere aggirati, i sudisti devono abbandonare Memphis, le navi nordiste scendono a Sud per centinaia di miglia. Memphis cade il 6 giugno. Ma già il 25 aprile era caduta una città ben più importante, New Orleans, sul delta del fiume, grazie ad un’azione estremamente audace della squadra navale dell’ammiraglio Farragut. I nordisti erano poi risaliti verso Nord, per fermarsi in corrispondenza di una fortificazione apparentemente insuperabile, Port Hudson. La flotta fluviale che in giugno discende il corso del Mississippi, invece, deve fermarsi circa duecento miglia in linea d’aria più a nord, a Vicksburg, dove i sudisti hanno approntato difese formidabili. Non potevano far altro, visto che la perdita del padre dei fiumi avrebbe significato il distacco dagli Stati al di là del fiume, con le conseguenze che abbiamo descritto. Così, per ora, per i sudisti resta aperta una porta di comunicazione con l’Ovest, un collegamento che non si può per nessuna ragione perdere.

Ad Est il comando in capo delle truppe nordiste, prima dell’armata del Potomac e poi di tutto l’esercito del Nord, è affidato a McClellan, un grigio e presuntuoso organizzatore che si dedica a costruire un esercito enorme e quindi, si pensa, invincibile. Ma il generale appare restìo ad impiegarlo e lo schiera solo quando riceve un esplicito ordine da Lincoln. Fedele alla sua visione di un attacco concentrato su Richmond, McClellan concepisce un piano di attacco che prevede uno sbarco a sud-est di Richmond su una penisola delimitata dagli estuari dei fiumi York e James. Da lì intende muovere il suo enorme esercito verso Richmond, da espugnare grazie a un assedio con tutte le regole. Per fortuna dei sudisti, McClellan non aveva mai fretta di combattere e il suo esercito si muoveva molto lentamente. Infatti, appena sbarcati, i nordisti, invece di gettarsi a tappe forzate su Richmond, preferiscono assediare Yorktown. L’approntamento delle batterie per l’investimento della città richiede un mese, ma naturalmente il giorno prima dell’inizio dei bombardamenti la guarnigione sudista alla chetichella abbandona la città.

Il ritardo consente a Lee, il nuovo comandante in capo sudista, di raccogliere un esercito che, se non pari a quello federale, può opporvisi con efficacia. Così la caduta di Yorktown e del porto di Norfolk, di per sé positiva, è controbilanciata dagli spazi lasciati ai confederati, che con Jackson attaccano in West Virginia e minacciano Washington. Truppe federali vengono rispedite a Nord, indebolendo un esercito comunque fortissimo (125.000 uomini dopo il distaccamento al Nord). Ma non sono abbastanza per McClellan, che ha la curiosa propensione ad attribuire al nemico effettivi sempre molto superiori alla realtà. Quindi, attaccato da Lee nella battaglia dei Sette giorni (25 maggio-1 giugno) arretra fino alla testa di ponte; qui McClellan decide di reimbarcare la sua armata, che non ne esce troppo danneggiata, a differenza dei confederati, cui la vittoria costa enormi perdite. Ma Lee ha salvato Richmond, McClellan ha consumato enormi risorse senza concludere niente. Anzi, viene offerto il destro ai sudisti per un contrattacco, che passa per una seconda battaglia di Bull Run e che porta l’esercito di Lee fin nel Maryland. Qui il 17 settembre si ha una battaglia, ad Antietam, senza vincitori né vinti, ma Lee deve ripiegare verso Sud.

Per Marx questo successo dei Federati è estremamente importante, e decide delle sorti della guerra, anche per i suoi effetti sulla battaglia di Perryville (Kentucky) del mese successivo; se i sudisti avessero vinto a Antietam, avrebbero avuto maggiore spinta nel Kentucky. Da lì basta passare il fiume Ohio e si penetra nell’omonimo Stato, e il Nord è spezzato in due. Pur non sapendo come andrà a finire quando scrive, Marx è ben conscio dell’illimitata potenza tecnica ed economica del Nord, ma sa anche che in quel momento non c’è certezza sull’atteggiamento dei Border States, né su quello delle potenze europee: un crollo militare dell’Unione avrebbe potuto anche costringerla a una pace favorevole al Sud. Una specie di rovesciamento della tattica che auspicava per il Nord nell’articolo del 27 marzo.

McClellan è sostituito da Burnside, che tenta di lanciare un attacco su Richmond passando da Fredericksburg, città sul fiume Rappahannock. Ivi Lee schiera il suo esercito, e da posizioni imprendibili i sudisti il 13 dicembre massacrano i soldati dell’Unione, che sono mandati a morire a ondate successive senza speranza di successo (12.000 morti). I nordisti ripiegano, Burnside è licenziato (ma il suo stile da macellaio sarà imitato da tutti i generali che gli succederanno, da entrambe le parti), in Virginia si passa alla guerra di posizione, mentre i sudisti cominciano a pensare che forse possono vincere.

A differenza dell’Est, a Ovest, pur se con qualche ripiegamento, l’avanzata delle truppe federali è costante. Halleck è richiamato a Washington per prendere il comando generale, e l’armata dell’Ovest è divisa in 3 tronconi, il che è fattore temporaneo di debolezza finché il comando non è affidato a Grant.

L’avanzata nordista si arresta in Tennessee per un contrattacco

sudista

(battaglia di Chattanooga), che però è presto interrotto e respinto a

Perryville l’8 ottobre, dopo che Grant aveva vinto a sua volta a

Corinth.

Un’ultima sanguinosa battaglia si ha a Stone’s River, nel Tennessee,

e i sudisti fra il 31 dicembre e il 3 gennaio devono di nuovo

abbandonare

lo Stato.

L’anno della svolta

Vicksburg, la fortezza sul fiume, diviene ovviamente un obbiettivo primario, ma richiede ripetute campagne, che per tre volte falliscono per la posizione particolarmente vantaggiosa del caposaldo, alto sulle acque e in mezzo a una zona in gran parte acquitrinosa. Infine Grant, con una manovra di aggiramento rapida e ardita, in quanto rischia di restare isolato in mezzo alle forze nemiche, riesce a porre l’assedio alla città, che capitola il 4 luglio 1863. Poco dopo Port Hudson subisce la stessa sorte; la vittoria, oltre al vantaggio strategico di controllare l’intero corso del Mississippi, frutta ai nordisti ben 36.000 prigionieri.

A Est il comando dell’esercito nordista passa a Hooker, e anche lui riesce ad essere sconfitto da Lee nei pressi di Fredericksburg (Chancellorsville, 2-4 maggio). Ma bisogna ricordare che in queste battaglie non sempre il bilancio dei morti e feriti stava a favore del vincitore; al contrario, talvolta il prezzo della vittoria era un ampio tributo di sangue. Quindi ogni battaglia, salvo qualche eccezione, era più svantaggiosa per i sudisti che per i nordisti, sempre in superiorità numerica e con popolose retrovie. Quando quindi Lee decise di tentare nuovamente l’invasione del Nord, non poteva aspettarsi di avere di fronte un esercito indebolito. E a Gettysburg, in Pennsylvania dall’1 al 3 luglio, si ebbe un ennesimo massacro di fanti ad opera delle artiglierie, in seguito al quale l’armata di Lee, respinta con forti perdite, fu costretta ad abbandonare il campo e a rientrare in Virginia, dalla quale non sarebbe più uscita.

Anche a Ovest l’anno 1863 si concluse a favore del Nord, dopo l’eclatante successo di Vicksburg. Una imponente offensiva nordista arrivò a occupare Chattanooga, importante città al confine con la Georgia, ma poco più a sud, sul Chickamauga i sudisti attendevano Rosencrans e la sua Armata del Cumberland. Lì questa fu sì sconfitta, ma come spesso succedeva, non annientata né dispersa, anche se la battaglia (19-20 settembre) fu estremamente cruenta, una delle più sanguinose della guerra con 12.000 i morti e feriti per il Nord, 19.000 per il Sud, circa il 25% degli effettivi. Rosencrans ripiegò su Chattanooga e vi si rinchiuse.

Prima di fare la fine di Vicksburg, però, i Federati furono soccorsi da 2 eserciti, sotto la guida diretta di Grant, ormai comandante in capo delle truppe dell’Ovest; dopo uno scontro alle porte della città il 23-25 novembre i sudisti furono costretti a ripiegare a Sud.

Oramai la guerra volge a favore del Nord, ma questo non significa che la sua fine sia vicina. I sudisti possono sempre sperare di resistere nella sterminata fortezza ancora a lungo, e così attendere sinché il Nord si sarà stancato di combattere. Quindi è necessaria una strategia di conquista e, soprattutto, di distruzione dell’esercito nemico, unica vera condizione per la vittoria, viste le dimensioni del retroterra confederato.

Lincoln fa avere a Grant il comando di tutte le forze armate federali, la Luogotenenza Generale, carica che solo Washington aveva ricoperto in precedenza. Il piano di Grant è semplice, ed è quello suggerito da Marx un paio di anni prima: attaccare con un forte esercito dal Tennessee verso la Georgia, raggiungere il mare spezzando la Confederazione in due tronconi, ricongiungersi verso Nord con l’armata del Potomac e costringere i sudisti a battersi con la prospettiva di essere distrutti. Ma Grant non ha letto bene Marx, e continua a privilegiare il fronte virginiano, con il risultato di inchiodare là forze enormi che avrebbero meglio servito altrove. Il Nord è però talmente ricco di tutto, che può permettersi sprechi. In particolare quello di vite umane.

Ad Est l’attacco si svolge su tre direttrici: Valle dello Shenandoah; Centrale (fiume Rapidan); Sud (penisola). Ovviamente la direttrice principale è quella centrale, e il primo scontro si ha a Wilderness il 5-6 maggio 1864; sanguinosissimo, come è ormai la norma, e i nordisti sono fermati. Grant preferisce non insistere e si sposta più a Sud, costringendo Lee a correre per anticiparlo e attestarsi su posizioni vantaggiose, a Spotsylvania, dove si ha un’altro gigantesco macello nei giorni dal 9 al 19. Altro stallo, altro scivolamento più a Sud di Grant; Lee lo affronta a North Anna il 23, ancora su posizioni imprendibili, e ancora Grant si disimpegna verso Sud, avvicinandosi in modo minaccioso a Richmond. Lee si attesta a Cold Harbor, e Grant vi fa confluire tutte le sue forze. Ma anche Lee ha bisogno di tutte le sue forze e, a differenza del 1862, invece di inviare distaccamenti a minacciare le retrovie nordiste deve richiamare a sé tutti i reparti disponibili, anche da altri teatri. È a questo punto che all’Ovest Sherman inizia la sua marcia su Atlanta.

Il 3 giugno Grant attacca, e le sue forze sono respinte (7.000 morti e feriti in un giorno solo) in una battaglia che gli varrà il nuovo nomignolo, abbastanza esplicito, di “butcher”, macellaio; intanto più a Nord, nella valle dello Shenandoah, i nordisti guidati da Sheridan distruggono l’armata sudista che li fronteggiava, e minacciano Richmond di aggiramento, il che costringe Lee a inviargli contro truppe. Grant compie un ultimo balzo, repentino (almeno quanto gli è consentito dalle dimensioni dell’esercito), ancora verso Sud, per investire Petersburg, città a sud di Richmond e che fa parte del suo sistema difensivo (13-18 giugno). Lee, preso di sorpresa, resta inchiodato nella piazzaforte, e per quasi un anno ancora deve difendere la capitale sudista dall’esercito nordista che lentamente ma inesorabilmente chiude la morsa intorno alla città; ma quel che è peggio gli è preclusa la possibilità di compiere quelle manovre che sono state la sua forza negli anni precedenti.

L’unico spazio di manovra resta la valle dello Shenandoah, sguarnita

dai nordisti, che viene risalita dalle truppe del generale Early nel

mese

di luglio, fino ad affacciarsi nel Maryland e minacciare Washington. Ma

è una minaccia che ormai non fa più paura; Early non riesce a fare

quello

che era riuscito nel ‘62 a Jackson, cioè a costringere il Nord ad

inviare

truppe consistenti alla difesa della capitale, indebolendo lo

schieramento

principale di fronte a Richmond. Così Early rientra in Virginia con un

nulla di fatto; continua però con le sue azioni di disturbo, finché

Grant

non incarica Sheridan di dargli la caccia.

La “marcia verso il mare”

Il 4 maggio 1864 iniziano le operazioni di Sherman in Georgia, partendo dalla base di Chattanooga. Di fronte ha l’Armata confederata del Tennessee al comando di Joseph Johnston. La superiorità di forze consente a Sherman di operare continue azioni di aggiramento delle posizioni dove si attestano i confederati; i quali, se non vogliono essere circondati, devono ritirarsi continuamente, o accettare battaglia in condizioni di ovvia inferiorità. Una volta che Sherman attacca una di queste posizioni trincerate viene respinto con perdite; ma poi Johnston deve ritirarsi ancora, e ancora, sino ad Atlanta. Si tratta in fondo di una ripetizione dell’avanzata di Grant a Est: finalmente i federali hanno imparato a sfruttare la loro superiorità in uomini ed equipaggiamento.

Il 17 luglio Johnston è rimpiazzato da Hood, perché al Sud non si è contenti della tattica temporeggiatrice del vecchio generale; grave errore, perché Johnston era riuscito a ritirarsi (altro non si poteva fare) rallentando al massimo l’avanzata dell’esercito dell’Unione, che era avanzato di soli 140 km in due mesi e mezzo. Questo con poco più della metà degli effettivi dei nordisti e senza seriamente intaccare le sue forze, un piccolo capolavoro. Hood invece non esita a dare battaglia davanti Atlanta, e subisce forti perdite. Infine Sherman ricorre di nuovo all’aggiramento da Sud, e Hood deve abbandonare Atlanta, che è occupata dai federali il 2 settembre.

Nel 1864 le vittorie arridono al Nord anche sul mare: Mobile, in Alabama, ultimo grande porto dei meridionali, è preso dalla flotta di Farragut in agosto. Anche verso un’altra spina nel fianco dei federali, la guerra di corsa, le cose si mettono bene: il 19 giugno viene affondata nella Manica, in Europa, la famigerata Alabama; in ottobre la Florida viene abbordata nottetempo mentre è alla fonda nel porto di Bahia, in barba alle convenzioni internazionali. Il Brasile non era la Gran Bretagna, e le convenzioni si rispettano solo quando c’è qualcuno che può punire i trasgressori; della validità di questo assioma abbiamo avuto esempi freschissimi, e proprio da chi comanda nella “terra del libero, casa del coraggioso”.

Intanto in Virginia lo scontro tra le armate di Grant e Lee continua. Bloccato su Richmond e Petersburgh, che non può abbandonare anche se sarebbe la scelta tattica migliore, Lee mantiene una minima possibilità di manovra, con le truppe di Early, nella Valle dello Shenandoah. Ma a chiudere anche questo fronte viene comandato Sheridan, che in agosto organizza l’Armata dello Shenandoah. Gli ordini di Grant sono non solo di distruggere l’esercito nemico, ma anche di devastare la Valle e renderla inutilizzabile per i confederati. E non solo per l’esercito regolare, ma anche per le bande partigiane che, presenti in diversi Stati, sono in quella valle particolarmente attive, comandate da un ufficiale sudista, il colonnello Mosby. Anche questa, di bande partigiane che operano nelle retrovie nel corso della guerra e tengono impegnato un numero molto alto di forze nemiche, è una innovazione abbastanza originale della guerra civile, e che avrà un futuro nelle guerre a venire. Così Sheridan avanza verso Sud, inseguendo i confederati che sconfigge puntualmente grazie a una schiacciante superiorità numerica lungo il corso del fiume.

Non è difficile individuarne il cammino, perché è ovunque segnato da dense colonne di fumo che riempiono l’intera valle. Il generale Sheridan mette così in pratica gli ordini di Grant, di “trasformare la valle in uno squallido deserto”, talché perfino “i corvi recandovisi debbano portarsi dietro le provviste”. Con spietata sistematicità gli unionisti danno alle fiamme i cascinali, le stalle, i mulini; distruggono i raccolti, i fienili, perfino le scorte di legna da ardere accumulata per l’inverno; sequestrano e portano via tutto il bestiame e i negri; arrestano e imprigionano tutti gli uomini fino a cinquant’anni di età. Le case di abitazione dovrebbero essere escluse da questa sorte: in realtà assai spesso, vuoi per rappresaglia contro azioni partigiane, vuoi a iniziativa di singoli soldati ubriachi o saccheggiatori, anch’esse sono date alle fiamme e gli sventurati abitanti sono lasciati senza tetto, a ingrossare le file dei miseri fuggiaschi che le avanguardie federali si spingono avanti lungo le strade della Valle, un tempo fertile ora ridotta a un deserto.

All’avvicinarsi dell’autunno Sheridan si ritira a circa metà vallata. Il 19 ottobre i sudisti attaccano di sorpresa gli accampamenti federali a Cedar Creek, ma alla fine, anche grazie al tempestivo e fortunato rientro di Sheridan da Washington, devono ritirarsi sconfitti. Ormai per loro è finita anche nella valle che ha visto negli anni precedenti numerose e brillanti vittorie confederate.

I successi di Sheridan e Sherman consentono a Lincoln di essere rieletto trionfalmente al secondo mandato presidenziale (8 novembre), sconfiggendo un riciclato McClellan; ma la vittoria di Lincoln è soprattutto sui radicali all’interno del suo partito, che come vedremo più avanti si mostrano sempre più attivi.

Tornando un pò indietro, e al fronte occidentale, vediamo che Sherman, già il 7 settembre, ordina l’evacuazione di Atlanta. Hood ha deciso di rinunciare a affrontare frontalmente le truppe di Sherman, e decide di puntare verso Nord e invadere Tennessee e Kentucky, nella speranza di essere inseguito da Sherman. Ma i tempi sono cambiati; la superiorità numerica dei nordisti consente la separazione delle forze, e si costituiscono quindi due eserciti dell’Ovest: uno, più piccolo, agli ordini di Thomas, è inviato a fermare Hood in Tennessee, l’altro, al comando dello stesso Sherman, destinato ad investire la Georgia e gli Stati atlantici, per poi risalire a Nord verso la Virginia.

L’unico problema per Sherman sono le linee di rifornimento, troppo lunghe; la soluzione è accumulare più equipaggiamento e provviste possibile, e per il resto prevedere di vivere sulle risorse del territorio attraversato. È una scelta audace, che taglia i ponti alle spalle e che costringe l’armata ad avanzare fino alla vittoria o alla distruzione; una ripetizione, più in grande, della manovra vittoriosa di Grant a Vicksburg. È anche una scelta spietata, che fa ricadere sulla popolazione civile il peso della guerra, come già aveva fatto Sheridan al nord. La prima misura è proprio nei confronti di Atlanta, che dopo l’evacuazione è rasa al suolo, in modo da non poter servire da base per un improbabile contrattacco confederato.

Il 16 novembre l’esercito si mette in moto, per la celebrata “Marcia verso il mare”. Ma più che un’offensiva, visto che davanti non ha un vero esercito, si tratta di una discesa trionfale verso il ventre molle della Confederazione. Per l’avanzata l’esercito è diviso in quattro colonne, che devastano e distruggono tutto su un fronte di 100 chilometri di ampiezza. Nemmeno qui ci si preoccupa molto delle buone maniere dei soldati. Il 21 dicembre la città portuale di Savannah è occupata. Il sacrificio della Georgia non è compensato da successi confederati sugli altri fronti: in Tennessee, a Franklin il 30 novembre e a Nashville il 15-16 dicembre, l’esercito del Sud è sconfitto in battaglie quasi suicide, dopo che le diserzioni hanno raggiunto livelli altissimi, ed è costretto a ripiegare. Ma ormai non si può più parlare di esercito: Hood si dimette.

Il 10 gennaio del nuovo anno Sherman si rimette in marcia da

Savannah

verso Nord. Columbia nella Carolina del Sud è presa il 17 febbraio,

Charleston

il 18. Intanto l’ultimo porto importante, Wilmington nella Carolina del

Nord è preso dal mare il 15 gennaio e raggiunto da terra il 22

febbraio.

Mentre Sherman mette l’odiata Carolina del Sud a ferro e fuoco

(nell’immaginario

collettivo nordista questo Stato era considerato il più guerrafondaio

e quello dal quale la secessione si era originata), le sparse forze

sudiste

sono riunite in Nord Carolina, e il loro comando è restituito a

Johnston.

Qui Johnston tenta, ma inutilmente, di fermare i federali, e la sua

abilità

di temporeggiatore poco può contro forze soverchianti. Intanto Sheridan

disperde le ultime forze sudiste di Early, nella valle dello

Shenandoah,

e porta la sua cavalleria davanti a Petersburgh: Grant lancia un

attacco

avvolgente (battaglia di Five Forks, 29-30 marzo, e il 2 aprile un

attacco

sull’intero fronte. Lee, per non essere aggirato, il 3 aprile è

costretto

ad abbandonare la città, e con essa Richmond. L’esercito di Grant lo

insegue e gli taglia la strada: a Appomattox Court House Lee rinuncia

ad

una estrema resistenza, e il 9 firma la resa. È la fine: anche se è

solo

un’armata che si arrende, il Sud è sconfitto, e presto anche gli altri

generali si arrendono ai federali.

L’emancipazione degli schiavi

La questione della emancipazione delle masse di africani ridotti in schiavitù, e presenti in gran numero negli Stati meridionali, percorre tutta la vicenda della guerra civile, costituendone sia una delle cause scatenanti, sia un fenomeno rilevante nel corso della guerra stessa, sia un problema scottante nel periodo successivo.

Per Marx ed Engels la questione della schiavitù è la questione centrale, origine dei dissapori tra Nord capitalistico e finanziario e Sud agrario e latifondista. Non così apparve però ai contemporanei, che sembravano tenere la questione dell’emancipazione in scarsa considerazione. A parte i gruppi d’agitazione abolizionista che operavano nel Nord, ben pochi nordisti sembravano avere a cuore le sorti dei negri. A livello popolare, poi, sembra addirittura che vi fossero più simpatie verso i negri, e la loro emancipazione, al Sud piuttosto che al Nord, almeno fino alla guerra.

Il fatto è che i vari attori dell’evento che si stava svolgendo non ne avevano chiara coscienza, e si muovevano, come sempre accade, come burattini mossi dai fili dipanati dalla storia e dall’economia della società in cui vivevano. Di Lincoln si può dire quello che è il motto più lungimirante di Cromwell: «Nessuno va così lontano come chi non sa dove sta andando». Infatti il buon Abramo passò quegli ultimi 5 anni della sua vita a rimangiarsi nei fatti le posizioni che aveva assunto in precedenza.

Fin dal primo anno di guerra Marx aveva ben chiaro, invece, quanto la questione dell’emancipazione fosse fondamentale per la riuscita di quello che si può considerare il completamento della rivoluzione borghese in America del Nord, rivoluzione che era iniziata con quella inglese del ‘600 ed aveva attraversato l’Atlantico sulle navi dei colonizzatori. Sviluppo capitalistico che, disperso nello sconfinato Nuovo Mondo, sarebbe dapprima regredito in sue forme specifiche. La cosiddetta Rivoluzione americana, cioè la Guerra di Indipendenza, segnò l’emancipazione nazionale della borghesia americana dalla sudditanza coloniale alla Gran Bretagna; a questo si riduce la sua portata sociale ed economica, sia negli scopi sia nella condotta dello scontro, che coinvolse solo una piccola minoranza dei coloni americani. La Guerra Civile, al contrario, aveva la possibilità di scatenare in modo completo quelle forze produttive che secondo la nostra dottrina preparano la strada alla rivoluzione proletaria. Il sistema economico del Sud, e quindi la schiavitù, si frapponeva a questa liberazione. Di qui il sostegno, il “tifo” che Engels e Marx sempre mostrarono a favore del Nord.

Già verso il 1° novembre 1861 Marx scriveva: «L’attuale conflitto fra Nord e Sud altro non è che un conflitto fra due sistemi sociali, fra il sistema della schiavitù e quello del lavoro libero. Tale conflitto è scoppiato perché i due sistemi non possono più coesistere pacificamente l’uno accanto all’altro nel continente nordamericano, e potrà concludersi unicamente con la vittoria di un sistema o dell’altro. Se gli Stati di confine, sul cui suolo i due sistemi hanno lottato sinora per conquistare la supremazia, costituiscono una spina nella carne viva del Sud, è peraltro inequivocabile che nel corso degli eventi bellici sino a questo momento hanno anche rappresentato la più grave debolezza del Nord (...) La preoccupazione di assecondare la buona disposizione degli schiavisti “lealisti” dei border states, la paura di spingerli tra le braccia dei secessionisti – in breve, il desiderio di non toccare menomamente la suscettibilità, gli interessi e i pregiudizi di questi infidi alleati, ha provocato la debolezza cronica del governo dell’Unione sin dall’inizio della guerra, lo ha indotto a prendere mezze misure, lo ha costretto a dissimulare il principio della guerra e a non colpire il punto più vulnerabile del nemico, la radice del male – la schiavitù stessa. Quando, solo di recente, Lincoln ha revocato con pusillanimità il proclama del Missouri di Frémont sulla emancipazione dei negri di proprietà dei ribelli, lo ha fatto esclusivamente per placare le vibranti proteste degli schiavisti “lealisti” del Kentucky. Ad ogni modo si è giunti ormai ad un momento cruciale (...) Il corso stesso degli eventi spinge a lanciare il grido decisivo – emancipazione degli schiavi».

La liberazione degli schiavi si era quindi presentata anche come una necessità militare. Quando più tardi il generale Hunter si fece promotore di una iniziativa analoga a quella di Frémont, la risposta del presidente fu la medesima. Nel 1862 però l’inadeguatezza dello sforzo militare da un lato, e le minacce di una parte del partito repubblicano di dar vita a un terzo partito d’impostazione più radicale dall’altro, costrinsero Lincoln a muoversi in modo più deciso. La borghesia più determinata aveva fatto sentire la sua voce.

«Il mio obbiettivo di fondo, in questo conflitto, è quello di salvare l’Unione – annunciò Lincoln nel 1862 – Se io riuscissi a portare a termine questa operazione senza liberare alcuno schiavo, lo farei, così come libererei tutti gli schiavi, o soltanto una parte di essi, se una delle due alternative mi consentisse di raggiungere quello scopo». Ma nell’autunno del 1862 i tempi erano maturi: il Sud non mostrava di voler cedere, e solo ad Antietam era stata bloccata dall’esercito unionista la controffensiva vittoriosa di Lee. Sull’onda di quella vittoria (che qualcuno considera una sorta di giro di boa della guerra, l’inizio della fine per il Sud) Lincoln diffuse un primo proclama in cui egli annunciava la propria intenzione di liberare, a partire dal 1° gennaio 1863, tutti gli schiavi che si trovavano nelle aree sotto il dominio dei ribelli.

Secondo Lincoln si trattava di una misura prettamente tattica: «Senza il problema della schiavitù, la ribellione non sarebbe mai avvenuta – egli sostenne – e, privata della schiavitù, questa non potrebbe continuare». Si può anche concordare con lui e con questa lapalissiana considerazione, ma va ricordato che il Sud non era semplicemente il Nord più gli schiavi. In realtà abbiamo visto che la schiavitù aveva influito in profondità sulla struttura economica e sociale del meridione, ed era illusorio pensare che la rimozione “del problema” avrebbe sic et simpliciter rimesso tutto a posto; e lo si sarebbe visto ben presto.

Il proclama invitava gli Stati del Sud a rientrare nell’Unione, previa l’emancipazione obbligatoria di tutti gli schiavi, in cambio della fine del conflitto. In quell’occasione fu anche promesso un risarcimento delle perdite economiche derivanti dall’emancipazione. Il proclama definitivo, emanato il 1° gennaio 1863, comprendeva soltanto i territori in mano alla Confederazione, mentre non si applicava nei border states, né nelle aree “liberate”. Si trattava comunque di un evento straordinario (anche se “cavilloso”, ma pur sempre “storico” per Marx).

Se si pensa a quello che era il pensiero di Lincoln all’epoca del suo insediamento, quando, tra l’altro, si era detto disponibile ad accettare un tredicesimo emendamento alla Costituzione che garantisse il permanere della schiavitù negli Stati del sud, si vede quanto poco conti l’uomo: il medesimo personaggio auspicava ora un tredicesimo emendamento che prevedesse l’abolizione della schiavitù negli Stati della Confederazione. Ma il Congresso, di tendenza assai più radicale del presidente, andò molto più in là varando un provvedimento che proibiva la schiavitù in tutto il territorio degli Stati Uniti. Ratificato nel dicembre 1865, otto mesi dopo la morte di Lincoln, questo emendamento rappresentò una significativa alterazione della Costituzione.

Il proclama di emancipazione non poteva più essere rimandato, anche perché non faceva che ratificare quanto già stava avvenendo nelle fattorie e piantagioni di tutto il Sud. La carenza di controllo sugli schiavi dovuta all’emergenza della guerra, con tanti uomini bianchi in uniforme, rese possibile un rilassamento della disciplina, con numerosi casi di renitenza al lavoro, di indisciplina, di fughe, di insubordinazioni. La situazione poi esplodeva dove arrivavano i federali. Già nel 1862 era stata approvata una legge che proibiva all’esercito la restituzione degli schiavi fuggitivi (che venivano comunque sfruttati come lavoratori ausiliari dell’esercito stesso; molto disinvoltamente li chiamavano “contrabbando di guerra”); poi la schiavitù fu abolita nel District of Columbia (la città di Washington) e nei Territori, misura più che altro simbolica.

Il proclama di emancipazione ebbe come conseguenza la possibilità di arruolare negri nell’esercito unionista. Se da un lato questo consentiva l’accesso di truppe abbondanti e motivate, dall’altro suscitava qualche timore. Che farà il negro armato quando avrà imparato ad ammazzare bianchi impunemente? Sin dall’inizio si sprecavano gli inviti ad astenersi dalla violenza ove la liberazione degli schiavi era applicata; ed in realtà i fatti di violenza furono abbastanza scarsi al confronto dell’estensione del fenomeno dell’emancipazione. Piano piano quindi al Nord si cominciò ad accettare l’idea del negro con il fucile. D’altronde, dopo molte esitazioni, e troppo tardi, anche al Sud si era deciso di armare i neri. La necessità l’aveva avuta vinta sulla fifa: i negri, che in potenza rappresentavano un pericolo sociale spaventevole, raramente si erano dimostrati all’altezza dei timori dei bianchi; erano una classe di schiavi, ma si trovavano in una miriade di situazioni particolari, senza contatti tra loro, senza capi; raramente si ribellarono e in genere il loro obbiettivo principale era occupare un pezzo di terra per viverci. Ma ai bianchi ci vollero anni per comprenderlo.

Al Sud lo capirono troppo tardi: alla fine si resero conto che l’enorme inferiorità numerica era un problema insormontabile per le loro armate; mentre il nemico usava i “loro” negri contro il Sud stesso. Da lungo tempo il presidente Davis e alcuni tra i più eminenti capi militari meridionali, tra i quali Lee, stavano meditando di emancipare almeno in parte gli schiavi per salvare l’indipendenza della Confederazione. Infine, malgrado l’opposizione del Congresso confederato, Davis pervenne a far approvare una legge per cui gli schiavi che si fossero arruolati volontari nell’Esercito confederato avrebbero avuto alla fine della guerra non solo la libertà, ma (ciò che era veramente notevole allora) anche la cittadinanza e un pezzo di terra. Ciò mentre il Nord – e lo stesso Lincoln – ancora pensavano di risolvere il problema dei liberati con la deportazione in Africa.

La storia è andata diversamente ma questo fatto, a parte una poderosa conferma del determinismo nella storia umana, mostra come il momento fosse di fatto rivoluzionario: il bene supremo per il Sud era l’indipendenza, ma per mantenerla il Sud sarebbe andato incontro ad un graduale sfascio del suo sistema economico, sostituendovi gradualmente un sistema singolarmente simile a quello contro cui combatteva. Quindi la storia avrebbe avuto il suo corso comunque, al di là delle latitudini, degli schieramenti, del colore delle uniformi, delle razze, dei generali, delle idee e della coscienza che gli uomini avevano della situazione nella quale operavano. Alla fine l’America del Nord doveva trasformarsi per consentire al sistema capitalistico di svilupparsi ai ritmi che il commercio mondiale e le risorse disponibili gli consentivano. E così fu.

Alla fine della guerra, nel 1865, quasi un milione di ex schiavi, un

quarto dei negri meridionali, aveva lasciato le piantagioni e cercato

riparo

presso le truppe unioniste, lavorando poi per l’esercito, spesso in

condizioni

durissime e senza salario. Circa duecentomila afroamericani,

provenienti

per l’80% dagli Stati confederati, combatterono nei ranghi della marina

e dell’esercito unionisti, in “reggimenti neri” comandati da ufficiali

bianchi. Ovviamente molti erano scettici sulla loro capacità di

combattere,

ma dovettero presto ricredersi. Inizialmente i negri ricevevano paghe

inferiori,

ma alla fine furono equiparati ai bianchi, la prima vera equiparazione

significativa nella storia dei negri in America; nell’esercito i negri

venivano alfabetizzati, ed erano sottoposti alle stesse regole dei

bianchi.

Si batterono con estremo coraggio, anche se venivano destinati

regolarmente

alle missioni peggiori; il trenta per cento di loro non tornò a casa,

una percentuale molto superiore a quella dei bianchi.

Il proletariato bianco

In realtà i negri facevano paura più al Nord che al Sud. Il Partito Democratico in particolare, che al Nord era all’opposizione, fece leva sulle difficoltà sorte dalla guerra per contrapporre l’interesse dei negri ad abolire la schiavitù a quello dei lavoratori bianchi, impoveriti dal prolungarsi del conflitto e dall’inflazione e minacciati dalla prospettiva del rovesciamento di milioni di afroamericani sul mercato del lavoro salariato. Prospettiva improbabile, ma creduta.

I proletari bianchi avevano le loro ragioni, come classe, ad avercela con il Partito Repubblicano e con il governo. La coscienza di classe, che stava cominciando a formarsi a Est, durante la guerra civile fu repressa sia al Nord sia al Sud dal richiamo all’unità patriottica, predicata dai politici e messa in atto dalle armi. Nel corso di questa guerra per la libertà, i proletari che osavano scioperare, soprattutto nelle fabbriche importanti per lo sforzo bellico, venivano affrontati da reparti dell’esercito armati di tutto punto; e chi si permetteva di criticare Lincoln finiva in galera senza l’ombra di un processo. Si arrivò a circa trentamila prigionieri politici, a testimoniare della democraticità della borghesia “rivoluzionaria”. Intanto il fiore del proletariato andava a morire sui campi di battaglia in Virginia e nel Tennessee.

A Nord la guerra determinò forti aumenti dei prezzi dei generi alimentari essenziali, anche del 100%, senza che i salari aumentassero; ne risentirono le famiglie, che facevano già fatica a mangiare regolarmente con i prezzi vecchi. Fu uno dei tanti modi in cui la borghesia sfruttò il tempo di guerra per arricchirsi in maniera sfacciata. Gli scioperi furono frequenti un pò ovunque, e per tutta la durata della guerra, in tutti i settori; questo portò anche a un rifiorire dei sindacati. In realtà si verificò una carenza di manodopera che conferiva una qualche forza ai proletari; molte furono le donne che entrarono per la prima volta in fabbrica, mal viste dai compagni maschi che in questo cambiamento vedevano soprattutto un attacco al livello medio dei salari, visto che le donne erano pagate meno. Nonostante la guerra, nel 1864 il proletariato era riuscito a risollevare la testa: 200.000 erano i lavoratori sindacalizzati, in sindacati anche nazionali, con propri organi di stampa.

L’estendersi degli scioperi fece sì che il padronato si rivolgesse al Congresso per avere una mano. Che non mancò: la Contract Labor Law del 1864 rendeva possibile assumere lavoratori stranieri che si impegnavano a fornire un anno di lavoro gratuito in cambio dei costi dell’emigrazione. Questo consentì ai capitalisti di avere manodopera a basso costo, e che non poteva scioperare. L’esercito era utilizzato per far fallire gli scioperi, talvolta riconducendo gli operai al posto di lavoro in punta di baionetta.

Tutto congiurava a far percepire ai proletari questa guerra come combattuta per lo schiavo negro, o per il capitalista in ghette, per tutti meno che per loro. Nel marzo 1863 fu varata la nuova legge sulla coscrizione, che dava a chi era estratto (il sistema funzionava come una lotteria, non c’era una leva generale) la possibilità di scansare l’arruolamento pagandosi un sostituto o versando 300 dollari al governo. Per la stragrande maggioranza che non poteva pagarsi l’esenzione – 300 dollari erano più del salario annuo di molti lavoratori – si trattò quindi di “una guerra di ricchi combattuta da poveri”. Niente di nuovo sotto il sole!

Nel luglio di quello stesso anno, subito dopo l’entrata in vigore della legge, la rabbia popolare esplose in rivolta nelle città del Nord. A New York una folla inferocita distrusse l’ufficio di reclutamento; poi, per tre giorni, gruppi di scalmanati percorsero la città distruggendo edifici, fabbriche, omnibus, case private. Le cosiddette “rivolte della leva”, draft riots, raccolsero lo scontento scomposto e cieco di disperati che si sfogarono contro ricchi, repubblicani, e soprattutto negri. Dopo il saccheggio di case di ricchi, i rivoltosi si accanirono soprattutto contro questi ultimi. Fu dato fuoco all’orfanotrofio dei bambini negri; molti negri furono impiccati, gettati nel fiume, braccati dalla folla; molti si rifugiarono in Central Park. Al quarto giorno i disordini furono fermati dalle truppe che avevano appena combattuto a Gettysburg. Si pensa che i morti, in questo evento di violenza interna, che resta il più imponente nella storia del Paese dopo la Guerra Civile e il crollo delle torri gemelle, siano stati circa quattrocento. Altre rivolte, meno cruente, si ebbero in molte altre città.

L’emancipazione fu quindi un fatto progressivo anche nel senso

dell’avanzamento

della lotta di classe, come scriverà poco tempo dopo Marx ne “Il

Capitale”:

«Negli Stati Uniti d’America ogni movimento operaio autonomo è rimasto

paralizzato finché la schiavitù deturpava una parte della repubblica.

Il lavoro in pelle bianca non può emanciparsi là dove è marchiato a

fuoco in pelle nera».

Le conseguenze della guerra

Anche nel Sud non tutto scorreva liscio. Due terzi dei bianchi non possedeva schiavi, e la maggioranza di questi “bianchi poveri”, poor whites, non era certo in condizioni economiche floride, quando non addirittura alla soglia della povertà, anche prima della guerra; quindi non tutti condividevano nel Sud l’entusiasmo per la guerra che sembrava pervadere la società sudista, soprattutto tra i piantatori. In realtà nelle zone più collinari e montagnose dell’interno vi furono voci discordi, che nel caso del West Virginia sfociarono in una secessione; ma situazioni analoghe si ebbero in East Tennessee, Arkansas, Missouri, Stati che fornirono volontari in gran numero anche all’esercito dell’Unione. Si trattava di yeomen, piccoli proprietari coltivatori diretti che non erano interessati alle ragioni dei piantatori, ma che avevano uno scarso peso politico. Lo scontento si allargò notevolmente durante la guerra, per la scarsità di cibo e per la coscrizione obbligatoria: anche al Sud esisteva la regola che consentiva ai ricchi di non combattere; inoltre ogni venti schiavi i piantatori avevano diritto ad una esenzione. Questi piccoli contadini costituivano il nerbo delle armate di Lee ma, dopo i primi entusiasmi, combattevano sempre meno volentieri, con il pensiero rivolto alle famiglie che dovevano fare a meno delle loro braccia per i lavori dei campi, e agli orrori della guerra che bussava spesso proprio a casa loro. In effetti furono le zone a diffusa yeomanry (Tennessee centro-orientale, Virginia del Nord, zone collinari del nord di Georgia, Alabama e Mississippi) le più devastate dagli eserciti nordisti.

Nel 1863 vi furono rivolte quindi anche al Sud, per la leva e per il pane. E la fase finale della guerra fu decisa anche dalle paurose fallanze di diserzione che si aprivano nelle file confederate. Erano appartenenti alla classe degli yeomen i più di 100.000 disertori che nei 4 anni di guerra abbandonarono l’esercito confederato, per non parlare dei renitenti alla leva. Il 1° gennaio 1865 oltre la metà dei soldati sudisti risultava assente senza licenza.

Si calcola il numero di perdite umane della guerra in oltre 365.000 per il Nord, e più di 320.000 per il Sud. Ci si avvicina quindi ai 700.000 morti, non pochi in un Paese di circa 30 milioni di abitanti; a questi va aggiunto un altro mezzo milione circa di feriti, invalidi e minorati fisici. Eppure queste cifre, pur enormi, non danno l’idea delle reali devastazioni subite dal territorio e dalle popolazioni delle due parti.

Il rivoluzionamento più brutale era stato subito ovviamente dal Sud. A parte i danni diretti, incalcolabili, il meridione aveva visto distrutto il suo mondo; la classe dei piantatori sudisti era stata radicalmente sconfitta e rovinata, più di quanto non lo fossero stati la nobiltà e il clero al tempo della Rivoluzione Francese. Sull’onda provocata dall’uccisione di Lincoln i vincitori imposero una pace cartaginese ai vinti: l’emancipazione degli schiavi fu immediata, totale e senza indennità, e le classe dei piantatori, grandi e piccoli, si trovò non soltanto privata di colpo dell’intera forza-lavoro, ma anche espropriata completamente di quasi tutto il capitale. La parte di capitale investita nella terra aveva subito grandi distruzioni e confische nel corso della guerra. Contemporaneamente, con un tratto di penna, il debito pubblico e la moneta confederati furono azzerati.

Ma per il Nord capitalista la grande conquista fu la mano libera in campo economico: i meridionali avevano sempre costituito la barriera più valida contro un protezionismo economico ad oltranza che avrebbe fatto pagare alla gran massa dei consumatori, e soprattutto alle campagne, il costo della rivoluzione industriale. La tariffa di protezione fu così innalzata a limiti senza precedenti. Il Tarif Act del 1864 portò i dazi sul totale delle merci tassabili importate dal 19,67% del 1860 al 47,56% del 1865. Anche gli interessi finanziari l’ebbero vinta: una legge del 1864 istituì un poderoso sistema bancario centrale.

Il Sud era politicamente, militarmente ed economicamente a terra. Le distruzioni che aveva dovuto subire erano spaventose. A parte decine di città e di villaggi bruciati e rasi al suolo, migliaia di chilometri di ferrovie sradicate, centinaia di ponti, stazioni ferroviarie, edifici pubblici e privati incendiati o fatti saltare in aria, vi era il decadimento delle strade, delle opere irrigue, delle foreste, l’abbandono di immense distese di terreno coltivato, che si ridusse del 18%; il patrimonio zootecnico si ridusse a Sud del 31% per gli equini, del 35% per i bovini, del 20% per gli ovini e del 42% pei suini. E la grave mancanza di foraggio ne impediva la ricostituzione a livelli pre-guerra. Il Sud fu ridotto al rango di colonia, e le condizioni determinate dalla guerra lo mantennero in una posizione di sottosviluppo per molti decenni ancora. Questo vale naturalmente anche per l’industria manifatturiera, che era forse il punto più debole della Confederazione all’inizio della guerra.

Ma non si deve pensare che le condizioni sfavorevoli di partenza e lo stringersi del blocco abbiano fatto ricadere i sudisti in un fatalismo rassegnato. In realtà il compito più grave che il governo confederato dovette affrontare fu proprio quello di creare dal nulla un apparato produttivo per sopperire ai bisogni della guerra e, date le condizioni di partenza, vi era una sola via: la industrializzazione forzata. Siccome la strada capitalistica, fondata sulla libera iniziativa, non era possibile perché i capitali erano immobilizzati nelle campagne, in schiavi soprattutto, e non potevano arrivare dall’esterno, restava la strada basata sulla proprietà pubblica dei mezzi di produzione e sul risparmio forzato, quella che alcuni storici hanno definito “socialista”.

Ciò fu fatto principalmente attraverso tre strumenti: la

sottomissione

di tutte le manifatture esistenti al più ferreo controllo pubblico (il

governo forniva i piani di produzione, assegnava le materie prime, i

trasporti

ferroviari, la mano d’opera, e bloccava i profitti, tanto che il

proprietario

delle più importanti acciaierie ad un certo punto offrì di cedere anche

formalmente la sua impresa allo Stato); la statizzazione mediante

acquisto

di quanti più stabilimenti possibile; infine la creazione di un vero e

proprio imponente settore industriale di Stato che, verso la fine del

conflitto,

costituiva la struttura portante di tutto l’apparato industriale

confederato.

La guerra per il Nord

Se il Sud risultò devastato dalla guerra, per il Nord questa significò prosperità senza precedenti. Si arricchirono le ferrovie, per le commesse militari e la chiusura del Mississippi che deviava i flussi commerciali sull’asse Est-Ovest; si arricchirono i fabbricanti di carne in scatola: Chicago, la città della ferrovia e dei grandi macelli, conobbe una crescita prodigiosa in quegli anni. Ma la pacchia toccò tutti i settori legati alla guerra, come l’agricoltura, che compensava la manodopera perduta con una crescente meccanizzazione ed una ulteriore espansione ad Ovest; o come l’abbigliamento, col quale si arricchivano gli onesti ma che consentiva guadagni siderali ai disonesti, come quelli che fabbricavano i capi con lo shoddy, cioè la lana rigenerata fatta con i cascami e i filati vecchi rilavorati, spesso semplicemente compressi. Come ben presto appresero a loro spese i soldati dell’Unione, una divisa confezionata con questo materiale sembrava del tutto normale, ma sotto la pioggia letteralmente si scioglieva. Questo delle truffe ai danni dello Stato è un fenomeno d’altronde assai comune: è facile passare i controlli, magari con qualche bustarella agli impiegati, e poi tutto sarà macinato nel caos della guerra. Mentre si adopera per trasfondere nei proletari gli ideali patriottici, per la borghesia la guerra significa solo una ulteriore occasione di fare affari, leciti ed illeciti, con gli amici e con i nemici, l’importante è che ci sia profitto.