|

|||||||

|

|||||||

|

Necessità della guerra, necessità della rivoluzione

Può destare sconcerto, al lettore democratico-progressista che malgrado tutto spera e crede nella razionalità dell’umano agire e nelle sue sorti, un certo articolo comparso nel luglio di quest’anno sul New York Times, “The lack of major wars may be hurting economic growth”, La mancanza di grandi guerre può essere di danno alla crescita economica, che descrive la guerra come un destino, terribile e disastroso, ma in fondo fattore di progresso, di evoluzione e di rinnovato sviluppo economico.

A corredo, c’è un interessante grafico che correla nel tempo, a far base dagli anni ’50 fino al 2010, i morti ammazzati, militari e civili. Grafico che, rigoroso, non include i morti per malattia o fame e mostra il “rapido declino” almeno fino al 2010, fatto salvo un picco nei periodi 1970-1975 e 1980-1990, della contabilità del macellaio.

Te guarda, anche oltreoceano si fa strada l’idea che questo evento possa essere un fattore produttivo la cui assenza, alla lunga, riduce le possibilità o le prospettive di un miglioramento della condizione umana; almeno per quelli che potranno avere una ragionevole probabilità o la fortuna di sopravvivere.

Ma di guerre, dopo il secondo conflitto mondiale, ce ne sono state a iosa; e quelle non dovrebbero forse contare, anche se i morti paiono “in decisa diminuzione” ? Anzi in questi ultimi decenni c’è stata una forte accelerazione di conflitti, e neppure più semplicemente locali, ma via via più larghi e duraturi. E allora? Il titolo dell’articolo, nella sua semplicità, è chiarissimo, Major wars, che, senza troppo forzare ci vien da leggere Guerre mondiali. Questa è la chiave. La guerra deve essere ampia, più ampia possibile, deve sconvolgere e rompere lo stagnante sviluppo del 1-2%, quando va davvero bene, deve accelerare la messa in campo di risorse tecniche e produttive. Per... una crescita del 4%, figurarsi. Morti, lutti, rovine, un sottoprodotto sgradevole, ma dolorosamente necessario.

Non invano simili articoli compaiono ad un punto avanzatissimo della peggiore crisi capitalistica dal secondo dopoguerra, dopo che tutte le riprese “dietro l’angolo” che avrebbero dovuto verificarsi “da un momento all’altro” si sono dimostrate inconsistenti e alla lunga fallaci.

Fino a ieri le guerre erano condotte per ragioni di sicurezza, per il controllo su risorse o zone di influenza, e via di questo passo. Ora simili giustificazioni, valide indubbiamente per una certa fase dello sviluppo capitalistico e della sua crisi, non bastano più. La teorizzazione sale di tono, e per certo verso diventa più precisa – e più tragica. La sua crudezza mostra il cinismo delle classi dominanti e dei loro teorici, in primis gli economisti del capitalismo che fanno degno paio con gli Stati maggiori militari e non si vergognano, anzi si compiacciono della correttezza e del “coraggio scientifico” con cui manifestano all’universo mondo la “loro” verità, pur truculenta che sia.

Non ci interessa seguire le contorsioni ideologiche dell’articolista, forse preoccupato dello sconcerto che simile tesi estrema può suscitare nei lettori meno smaliziati. Il coraggio di affermare chiaramente che l’uscita dalla Grande Depressione è stata realizzata con il ricorso allo spaventoso macello della Seconda Guerra Mondiale non c’è, ma si leggono ben chiare le indicazioni che l’evento in sé è stato un potentissimo motore di sviluppo in una condizione di profonda crisi economica mondiale. E non soltanto perché la guerra faccia aumentare la spesa pubblica e metta a lavoro quanti erano disoccupati nella crisi, tesi keynesiana classica, ma soprattutto perché costringe i governi a prendere decisioni fondamentali sull’economia, liberalizzandola da ogni precedente vincolo.

Più di questo la pletora dei teorici dello sviluppo ininterrotto del capitale non può dire, non riesce ad andare.

Oltre può andare soltanto la scienza di un modo di vita associata che dovrà superare i limiti della produzione per il profitto, che non avrà a paradigma la necessità intrinseca al meccanismo di accumulazione capitalistico, di crescita continua e costante, senza la quale c’è solo la crisi. Crescita continua ed ossessiva che è la dannazione dell’umanità lavoratrice, che per essere di nuovo ritrovata quando diminuisce fino all’arresto, impone la distruzione periodica di quanto è stato accumulato.

Il mondo classico antico, strutturato su altro modo di produzione, aveva raggiunto un suo culmine di scienza politica nella celebre massima del si vis pacem para bellum; al suo imporsi come modo di produzione moderno all’inizio del 19° secolo il capitalismo aveva letto la guerra come prosecuzione della politica con altri mezzi; oggi nella sua fase più avanzata di putrescenza, proclama che la recente diffusione della pace è incompatibile con la riproduzione del profitto. È lo “sviluppo” finale del pensiero economico e politico borghese costretto dalla forza dei fatti a denunciare l’unica via di uscita che sia disponibile, all’interno del capitalismo stesso.

Naturalmente lo stesore di tanta scienza non è solo nelle sue considerazioni finali. E con serietà e correttezza scientifica ci offre ampia dovizia e citazioni di altri illustri maitres-a-penser che hanno raggiunto, dopo studi storici ed economici, dall’antichità classica ai tempi odierni, le stesse conclusioni, sulle quali noi stessi, seguaci di una dottrina a questa opposta, non possiamo che dirci d’accordo, salvo il piccolo distinguo di quale sia però la necessità fondamentale della guerra per il capitalismo.

E allora di tanta impudente franchezza dobbiamo essere grati a questi signori, che danno, loro malgrado, conferma e validità alla nostra visione del mondo: la guerra è una necessità imprescindibile per il mondo del capitalismo, che si rivela anche in questo supremo aspetto anti-umano.

Ma i comunisti non hanno paura della guerra in nome di un pacifismo impotente che ha per sola aspirazione il mantenimento delle condizioni esistenti, dello sfruttamento del lavoro morto sul lavoro vivo, magari in un modo meno ossessivo, più equilibrato, più giusto; senza sangue e violenza. Alla guerra del Capitale, per il suo perpetuarsi, la Rivoluzione deve contrapporre la sua guerra per cessare alla fine, questa mostruosità che ormai solo opera contro la specie umana.

CORSO DELL’IMPERIALISMO MONDIALE

Riunione di Genova, 24-25 maggio 2014

Attestiamo questa parte dello studio sull’avvitarsi della generale crisi economica a precedenti indagini del partito. In particolare al rapporto pubblicato nel numero 22 del 1957 de Il Programma Comunista, nel quale appariva la tabella “Distribuzione percentuale della produzione industriale nel mondo”. Dopo 18 anni, nel 1975, ne pubblicavamo ne Il Partito Comunista un aggiornamento, e ne commentavamo il significato. Infine nel 1991, passati altri 16 anni, nella ripubblicazione in volume del “Corso dell’economia mondiale” potevamo aggiornare quei dati al 1985, ripartiti in Popolazione, Produzione industriale, Intensità dell’industrializzazione. Qui infine, trascorsi altri 13 anni di nera controrivoluzione sociale ma di travolgente e massimamente rivoluzionario sviluppo, e inviluppo, mondiale del capitalismo, torniamo a misurarne il passo e le proporzioni. Un mondo che è molto cambiato da allora.

Cerchiamo quindi di dare qui una visione di insieme del corso dell’imperialismo dopo la grande crisi del 1974-75 e di spiegare l’andamento della crisi di sovrapproduzione nella quale il capitalismo mondiale si trova ad affondare dalla metà del 2008.

Due contraddizioni fondamentali strangolano il capitalismo: la caduta tendenziale del tasso del profitto e l’impossibilità di trovare un equilibrio tra la produzione, che si presenta come una immensa accumulazione di merci, ed il mercato, che ne dovrebbe assorbire una quantità sempre crescente al fine di permettere all’accumulazione del capitale di cominciare un nuovo ciclo. La caduta tendenziale del tasso di profitto condanna a morte il capitalismo negando il suo fondamento, l’accumulazione di valore. L’intersecarsi di queste due contraddizioni conduce alle crisi periodiche di sovrapproduzione. Crisi che mostrano l’angustia del modo di produzione capitalista che non riesce più a permettere il libero sviluppo delle forze produttive e precipita in periodiche crisi di sovrapproduzione sempre più gravi e catastrofiche. La legge del valore, fondamento dell’accumulazione del capitale, è divenuto un ostacolo allo sviluppo delle forze vitali dell’umanità.

Questa contraddizione non si può risolvere che nella rivoluzione comunista – che abolirà i rapporti di produzioni fondati sulla legge del valore, il capitale e il salariato, e la legge del valore stessa, passando ad una gestione sociale della produzione, le cui basi ha gettato il capitalismo stesso – o da una terza guerra imperialista mondiale.

La caduta del saggio del profitto si traduce in un rallentamento dell’accumulazione e quindi della crescita delle produzioni. Il che non vuol dire che la crescita si arresti o che la produzione diminuisca, ma che da un ciclo all’altro cresce in percentuale, relativamente alla sua massa, sempre meno, per tendere a zero.

Ogni ciclo ha per punto di partenza il massimo raggiunto prima della crisi, poi si ha una caduta della produzione per alcuni anni, di una gravità che varia in profondità e durata, e per punto di arrivo il nuovo massimo raggiunto dopo la ripresa delle produzioni, giusto avanti la nuova recessione. Così il capitalismo passa da sempre da un ciclo all’altro e da una crisi di sovrapproduzione all’altra.

A questi cicli “dell’industria” si sovrappongono i cicli intermedi e lunghi delimitati delle crisi che hanno segnato le svolte nella storia del capitale mondiale.

Prendiamo a rappresentazione dell’insieme della produzione capitalistica solo quella della “industria”, della quale sola disponiamo dei dati storici di tutti i paesi, nella presunzione che rispecchi abbastanza bene anche gli altri importanti suoi settori, primo fra tutti l’agricoltura.

Nella tabella qui sotto gli indici della produzione industriale del periodo 1900-2007 sono divisi in 5 cicli di accumulazione. Gli anni di partenza e di arrivo di ogni ciclo possono variare da un paese all’altro, e ne abbiamo tenuto conto nel calcolo degli incrementi. Tutto il calcolo parte dagli indici fornitici a partire dal 1937 dall’Onu, per gli anni precedenti dalla Società delle Nazioni e da grandi economisti, come il Kuscinsky, che si richiamano alla scuola marxista.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Il quarto ciclo, qui lo conteggiamo, invece che dal 1937, dal 1950, anno in cui il massimo di anteguerra è raggiunto e superato. Termina nel 1973, anno che segna la fine del ciclo di robusta accumulazione e quasi senza recessioni, almeno nei paesi che hanno conosciuto le grandi distruzioni della guerra, come la Germania e il Giappone, ed annuncia la prima grande crisi mondiale di questo dopoguerra.

È utile partire dal 1950 invece che dal 1937 per mettere in evidenza il ringiovanimento del capitalismo a causa della guerra, che gli ha permesso di ritrovare dei ritmi di accumulazione sconosciuti dal tempo della sua giovinezza.

La tabella è ordinata secondo il tasso medio annuo di crescita della produzione, che, vediamo, coincide con il classamento per età, in ordine ascendente, da tassi di crescita più bassi ai più altri. La Gran Bretagna, terra ove è apparso il capitalismo industriale, ha il tasso più basso. Seguono cronologicamente Francia, poi Germania, Stati Uniti, Italia, Russia – che ha visto una rinascita del capitalismo negli anni Venti, dopo le terribili distruzioni della guerra civile – poi Giappone, Cina e infine Corea del Sud. Come si vede il paesi di vecchio capitalismo hanno ritmo di crescita più lento, al contrario i paesi di capitalismo giovane ritmi più elevati.

La tabella si legge in verticale, ma anche in orizzontale: da un ciclo all’altro è evidente il forte rallentamento della crescita.

La Prima Guerra mondiale, interrotta dalla rivoluzione russa e dalla guerra civile in Germania, non adempì appieno al ringiovanimento del capitale, che presto cadde in una grave recessione mondiale. Alla depressione seguì un leggero recupero degli incrementi nel ciclo 1929-’37. Poi di nuovo brusco crollo, seguito da una forte ripresa nei paesi che si preparavano alla guerra: Gran Bretagna, Germania, Italia. Il Giappone, che si stava alacremente armando per la guerra, non avrà inversioni e manterrà ritmi sostenuti. Negli Stati Uniti lo sforzo di guerra, immane, si farà sentire a partire dal 1940, durante la guerra. In Francia invece gli incrementi dal 1930 al ‘37 resteranno negativi.

I tassi del ciclo 1950-1973 dimostrano il ringiovanimento capitale, cioè del suo apparato produttivo, per effetto della guerra. Nei paesi sconfitti abbiamo ritmi di crescita sconosciuti nei cicli precedenti, superiori anche al 1900-1913! Gran Bretagna 3,0% contro 2,3%; Francia 6,2% contro 3,6%; Germania 7,2% contro 4,0%; Italia 7,2% contro 2,7% e 2,3% nei due cicli precedenti. Ed il Giappone 8,8% contro 7,6% e 6,0%. Anche gli Stati Uniti, grandi vincitori della Seconda Guerra, ma che non hanno conosciuto distruzioni, ne trarranno un effetto benefico rispetto al ciclo 1929-1937, ma l’incremento resterà sensibilmente inferiore a quello dei due primi cicli in tabella.

La cesura del 1973

Il 1973 segna una rottura, la fine di un ciclo di accumulazione euforica e quasi senza interruzioni. Benché questa ritrovata vitalità dal capitale sia fondata sulle distruzioni massicce e sull’immane massacro della Seconda Guerra mondiale, proseguita nella cosiddetta guerra fredda e in guerre continue fra i blocchi imperiali nei continenti africano ed asiatico, questa frenetica accumulazione ha creato l’illusione nella possibilità di un progresso continuo, sul piano scientifico, tecnico e sociale, ed anche la classe operaia cadeva in uno stato di superstizione e smarrimento comparabile ai periodi più oscuri della storia umana.

Se oggi, 2014, il proletariato non è ancora uscito da questo stato di paralisi, i suoi miti, mutuati dalla piccola borghesia, sono in parte caduti, e la disillusione ha preso il posto della vana euforia del dopoguerra.

Il grande ciclo di 34 anni dal 1973 al 2007 si caratterizza quindi con un netto rallentamento dell’accumulazione del capitale, la cui crescita tende a zero. Si nota anche un rovesciamento nell’ordine dei diversi paesi secondo il tasso di crescita. Nel ciclo 1950-1973 si saliva dalla Gran Bretagna, agli Stati Uniti, alla Francia, alla Germania, all’Italia, al Giappone fino alla Corea del Sud, con il record del 17,6%.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Ora fuori ordine sono Russia ed Italia, troppo in basso, e Stati Uniti, troppo in alto.

Infatti la Russia, dopo il disfacimento dello Stato e dell’impero e la gravissima recessione degli anni ‘90, con una caduta della produzione del 56%, cioè superiore anche a quella degli anni Trenta negli Stati Uniti, si trova nel periodo in fondo alla lista con un rinculo medio annuo di 1,2% !

L’Italia, un capitalismo più giovane di quello tedesco, ed a maggior ragione francese, si ritrova in terz’ultima posizione. Una delle ragioni della debolezza dell’imperialismo italiano si fa risalire allo scarso numero di multinazionali con base nel Paese: nel 2010 su un totale nel mondo di 500 ne conta 10, contro più di 30 per la Germania, la Gran Bretagna e la Francia. Questo è indice di una debole concentrazione del capitale produttivo, commerciale e bancario che, nell’era dell’imperialismo, è necessario per vincere la concorrenza globale.

Per contro gli Stati Uniti fanno meglio degli altri vecchi imperialismi, con un tasso di incremento del 2,4%.

La Corea del Sud ha visto l’incremento medio cadere dal 17,6% all’8%.

La Cina, al primo posto, fa anche meglio della Corea coll’11%, ma contro il precedente 12,7%. Tuttavia sappiamo che la Cina per il calcolo degli indici della produzione industriale non parte dal valore aggiunto nella produzione, ma dal fatturato, che ovviamente contiene i valore aggiunto nelle produzioni a monte, il che gonfia gli indici, tanto più quanto il ramo industriale si trova a valle dell’insieme del processo produttivo. Per esempio, nell’indice della produzione di elettronica di consumo, che monta telefonini o televisioni, i cinesi sommano anche il valore dei componenti elettronici già conteggiato in altri settori, magari prodotti in Giappone, Germania o Stati Uniti. Sarebbe da indagare l’effetto di questo errore dell’indice assoluto sui suoi incrementi relativi annui, ma possiamo azzardare che l’incremento percentuale reale sia più basso di 2 o 3 punti.

Il grande ciclo 1973-2007 è suddiviso nella successiva tabella in

quattro cicli brevi da cinque crisi internazionali di sovrapproduzione.

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

In una lettura orizzontale, da un ciclo all’altro si vede nettamente la tendenza irresistibile ad un forte rallentamento, compreso per i capitalismi giovani come la Corea del Sud. Nel periodo 2000-2007 si hanno anche incrementi negativi per tre paesi, la Gran Bretagna, l’Italia e la Russia. Quanto al Giappone e alla Francia, l’incremento non è lontano dallo zero: 0,47% e 0,50% rispettivamente.

Abbiamo aggiunto il periodo 2007-2013, benché non sia un ciclo poiché il 2013 non corrisponde ad un massimo che preceda una nuova recessione. Infatti i grandi paesi imperialisti, a parte gli Stati Uniti, non sono ancora usciti dalla recessione. Il suo interesse è dimostrare il forte rallentamento della produzione industriale della Corea, che vi annuncia una prossima grave recessione. Questo rallentamento di ciclo in ciclo è confrontabile a quello segnato dall’Unione Sovietica prima della sua implosione e la terribile recessione degli anni Novanta.

Tutti gli attacchi della borghesia alla classe operaia successivi alla crisi del 1974-75, la cosiddetta politica economica liberale iniziata dalla Thatcher e da Reagan, non hanno permesso di invertire la tendenza. La leggera ripresa nel ciclo 1989-2000 per Stati Uniti, Francia e Italia ricade pesantemente nel ciclo seguente: 1% di crescita media per gli Stati Uniti, 0,5% per la Francia, e -0,2% per l’Italia. La Gran Bretagna si è mantenuta al modesto 0,9% durante i due cicli del 1979-1989 e 1989-2000: ben poco, nonostante le grandi sofferenze per la classe operaia inglese. Ma la classe dominante per salvare i suoi privilegi di classe è pronta ad ogni ignominia. E non siamo che all’inizio!

Il capitalismo tedesco ha conosciuto una ripresa nel ciclo 2000-2007 con una risalita dell’indice al 2,30% contro l’1,4% del ciclo precedente. Questa ripresa è il risultato della politica economica dal cancelliere Gerhard Schröder nei primi anni Duemila, che ha condotto ad un immiserimento e al precariato una parte della popolazione e dei salariati: in Germania il 20% della popolazione attiva è povera e precaria e, nel 2010, quasi 4 milioni lavoravano per un salario orario lordo di meno di 7 euro. Tuttavia si può prevedere che l’incremento annuo medio per il ciclo in corso sarà vicino a zero e che il capitalismo tedesco andrà diritto verso una recessione che sarà ben peggiore di quelle recenti della Spagna e della Grecia.

Ascesa e declino dei capitalismi

Per seguire il corso dell’insieme del capitalismo abbiamo cercato di calcolare un indice della produzione industriale mondiale, anche al fine di confrontare i grandi centri industriali ed imperialisti fra di loro, tanto dal punto di vista del ritmo della crescita quanto del peso relativo degli uni rispetto agli altri.

Se è possibile rintracciare gli indici dalle produzione mondiale, più difficile è calcolare i coefficienti di ponderazione di ogni paese, che variano di ciclo in ciclo.

Per aggirare la difficoltà siamo partiti dalla produzione di elettricità, che è utilizzata tanto nei diversi settori produttivi quanto nei commerci e nell’insieme della società. Produrre e distribuire questo tipo di energia richiede più di un ramo di industria, la costruzione e il mantenimento delle centrali termiche, nucleari, le dighe e i bacini, con ricorso alla siderurgia, l’edilizia, le costruzioni meccaniche, elettriche, etc., il che ne fa un buon indicatore del grado di sviluppo del capitalismo di un paese e del volume del capitale che vi si riproduce. La costruzione degli indici, partendo da un dato fisico, è inoltre più immediata e affidabile e facile derivare considerazioni sulla sua variazione da un anno all’altro, sulla ripartizione fra paesi, sulla produzione pro-capite.

I risultati cui siamo qui pervenuti non differiscono sostanzialmente da quelli dei precedenti nostri studi, al contrario vi si collegano assai bene. I valori sono un po’ più elevati per la produzione di elettricità. Perché il lettore possa rendersene conto ripubblichiamo qui la tabella del 1975 (qui corretti pochi errori del tipografo).

| I CICLI DI ACCUMULAZIONE E DI CRISI DEL

CAPITALISMO MONDIALE Il Partito Comunista, n. 15, 1975 |

||||||||||

| Periodi | Gran Bret. |

Fran- cia |

Ger- ma- nia |

Usa | Italia | Rus- sia |

Giap- pone |

Altri | Mondo | |

| RIPARTIZIONE PERCENTUALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE | In- di- ci ba- se 19- 29 |

|||||||||

| 1870 | 31,8 | 10,3 | 13,2 | 23,3 | 2,4 | 3,7 | - | 15,3 | 100 | |

| 1881-85 | 26,6 | 8,6 | 13,9 | 28,6 | 2,4 | 3,4 | - | 16,5 | 100 | |

| 1896-00 | 19,5 | 7,1 | 16,6 | 30,1 | 2,7 | 5,0 | 0,6 | 18,4 | 100 | |

| 1906-10 | 14,7 | 6,4 | 15,9 | 35,3 | 3,1 | 5,0 | 1,0 | 18,6 | 100 | |

| 1913 | 14,0 | 6,4 | 15,7 | 35,8 | 2,7 | 5,5 | 1,2 | 18,7 | 100 | |

| 1913 | 14,1 | 7,0 | 14,3 | 35,8 | 2,7 | 4,4 | 1,2 | 20,5 | 100 | 75 |

| 1926-29 | 9,4 | 6,6 | 11,6 | 42,2 | 3,3 | 5,1 | 2,5 | 19,3 | 100 | 100 |

| 1936-38 | 9,2 | 4,5 | 10,7 | 32,2 | 2,7 | 7,0 | 3,5 | 30,2 | 100 | 130 |

| 1956 | 5,7 | 3,2 | 8,4 | 36,4 | 2,5 | 13,3 | 2,5 | 28,0 | 100 | 316 |

| 1971 | 3,6 | 3,2 | 8,2 | 25,6 | 2,9 | 20,5 | 6,8 | 29,2 | 100 | 748 |

| 1974 | 3,2 | 3,1 | 7,3 | 24,7 | 2,8 | 20,9 | 6,9 | 31,1 | 100 | 914 |

| RIPARTIZIONE PERCENTUALE DELLA POPOLAZIONE | mlrd | |||||||||

| 1929 | 2,3 | 2,1 | 3,3 | 6,2 | 2,0 | 8,0 | 3,2 | 72,9 | 100 | 1,97 |

| 1937 | 2,2 | 1,9 | 2,6 | 5,9 | 2,0 | 7,7 | 3,2 | 74,5 | 100 | 2,30 |

| 1956 | 1,9 | 1,6 | 2,0 | 6,2 | 1,9 | 7,4 | 3,3 | 75,7 | 100 | 2,74 |

| 1971 | 1,5 | 1,4 | 1,7 | 5,5 | 1,5 | 6,7 | 2,9 | 78,8 | 100 | 3,68 |

| 1974 | 1,5 | 1,3 | 1,6 | 5,4 | 1,4 | 6,7 | 2,8 | 79,3 | 100 | 3,89 |

| INDICI DI RAPPORTO | ||||||||||

| 1929 | 409 | 314 | 352 | 681 | 165 | 64 | 78 | 26 | 100 | 100 |

| 1937 | 418 | 237 | 412 | 546 | 135 | 91 | 109 | 41 | 100 | 111 |

| 1956 | 300 | 200 | 420 | 587 | 132 | 180 | 76 | 37 | 100 | 227 |

| 1971 | 240 | 229 | 482 | 465 | 193 | 306 | 234 | 37 | 100 | 400 |

| 1974 | 213 | 238 | 456 | 457 | 200 | 312 | 246 | 39 | 100 | 462 |

| QUOTA PARTE PERCENTUALE DEL COMMERCIO MONDIALE | ||||||||||

| 1929 | 13,0 | 6,2 | 9,3 | 13,8 | 2,8 | 1,4 | 2,9 | 50,6 | 100 | |

| 1938 | 13,6 | 4,5 | - | 10,7 | 2,4 | 1,1 | 4,5 | - | 100 | |

| 1956 | 9,9 | 5,2 | 7,2 | 16,4 | 2,8 | 3,7 | 3,0 | 51,8 | 100 | |

| 1971 | 7,2 | 6,5 | 11,6 | 13,9 | 4,8 | 4,1 | 6,8 | 45,1 | 100 | |

| 1974 | 6,0 | 6,3 | 10,5 | 13,3 | 4,6 | 3,4 | 7,7 | 48,2 | 100 | |

Nella tabella che ora aggiungiamo, “Incrementi della produzione di

elettricità”, abbiamo una prima linea divisa in due lunghi cicli che

riguardano la produzione di elettricità alla scala mondiale. Si vede

chiaramente la caduta degli incrementi medi, che passano da 8,3% nel

ciclo 1950-1973 a 3,5% nel successivo 1973-2007 e questo malgrado lo

spettacolare sviluppo del capitalismo in Asia del Sud ed in particolare

in Cina negli ultimi 34 anni. Il rallentamento è innegabile. Quel che

qui direttamente è dimostrato è la decrescita del tasso di incremento

delle produzioni, il che matematicamente indica la decrescita del tasso

medio del profitto, essendo il profitto ciò che, ad ogni ciclo del

capitale, viene reinvestito per rendere possibile l’aumento delle

produzioni.

| INCREMENTI DELLA PRODUZIONE DI ELETTRICITÀ (fonte Onu) |

||||||

| 1950- 1973 |

1973- 1979 |

1979- 1989 |

1989- 2000 |

2000- 2007 |

2007- 2013 |

|

| Mondo | 8,3% | 3,5% | ||||

| 4,6% | 3,7% | 2,5% | 4,0% | |||

| Europa, Stati Uniti e

Giappone |

3,3% | 2,7% | 2,2% | 1,2% | ||

| Cina | 9,1% | 7,6% | 7,9% | 12,9% | 8,4% | |

| Mondo senza Europa, Stati Uniti e Giappone | 6,4% | 4,8% | 2,9% | 6,2% | ||

| Mondo senza Europa,

Stati Uniti, Giappone e Cina |

6,2% | 4,5% | 2,1% | 4,4% | ||

La parte inferiore della tabella dal 1973 è divisa in 4 cicli corti, ai quali abbiamo aggiunto il periodo 2007-2013 per la Cina, benché il ciclo non sia terminato.

La prima linea riguarda il mondo: si deve notare che se si ha una decrescita regolare e netta della produzione nei primi tre cicli, si ha una inversione nell’ultimo. E vedremo perché.

La riga successiva rappresenta i vecchi centri imperialisti mondiali, cioè gli Stati Uniti, l’Europa e il Giappone. La decrescita e l’invecchiamento del capitalismo e la sua prossima fine vi scaturiscono nettamente. Questa decrescita è regolare ed irreversibile, a meno di una terza guerra imperialista mondiale che, se riuscisse ad arrivare al suo termine, potrebbe apportare al capitalismo un vero bagno di giovinezza e resuscitarne il cadavere.

Viene poi la Cina: nel secondo ciclo ha un rallentamento, con una leggera ripresa nel terzo ciclo, 1989-2000, che arriva al parossismo nel ciclo 2000-2007 con il 12,9%. Il periodo successivo annuncia un netto rallentamento, che è qui solo al suo inizio. Il forte riposizionamento della Cina nel secondo e terzo ciclo è confrontabili agli incrementi dei vecchi paesi industrializzati nello stesso periodo.

Mentre che i vecchi centri rallentano, poi a ritmi di accumulazione asmatici, 2,2% e 1,2%, la Cina vede risalire i suoi a 7,9% poi a 12,9%.

Abbiamo aggiunto due altre righe molto importanti. La prima rappresenta il mondo senza gli Stati Uniti, l’Europa ed il Giappone. Come prevedibile gli incrementi sono tutti qui più elevati, i capitalismi essendo più giovani. Tuttavia questo non impedisce la decrescita degli incrementi, espressione del rallentamento relativo dell’accumulazione del capitale alla scala mondiale. Si ha così per i tre primi cicli: 6,4%, 4,8% e 2,9%. Ma interessante è l’inversione del ciclo 2000-2007: 6,2%.

Infine l’ultima riga, che riprende la precedente ma togliendovi la Cina. Gli incrementi sono un po’ più bassi, ma più elevati nei primi due cicli rispetto a quelli del mondo comprendente tutti i paesi ed in particolare i vecchi centri imperialisti: si ha 6,2% e 4,6% contro 4,5% e 3,7%. Ma la decrescita si è manifestata ugualmente e la ripresa nel 2000-2007 è più debole. Invece nel terzo ciclo (1989-2000) l’incremento è più debole – 2,1% contro 2,5% – ciò che si spiega per l’assenza della Cina e per il fatto che un certo numero di questi paesi hanno subito una grave crisi negli anni 1998-1999.

È indubbio il peso crescente nel ciclo 2000-2007 di molti nuovi grandi paesi entrati appieno nel girone del capitalismo come Brasile, India e numerosi paesi dell’Asia del Sud e dell’Est, Indonesia, Filippine, Vietnam, ecc. ecc.

Ma il capitalismo mondiale è tirato soprattutto dalla Cina. Risulta, e lo confermeranno le tabelle seguenti, il peso crescente del capitalismo cinese ed il declino inesorabile dei vecchi centri imperialisti.

Più un capitalismo è giovane più il tasso del profitto vi è elevato. È per questo che i capitali, dalle vecchie metropoli dell’imperialismo, nella loro lotta contro la caduta del tasso del profitto, tendono ad investirsi in regioni e in paesi, come in Cina, ove il capitalismo di origine recente dimostra un impetuoso sviluppo.

Questo fenomeno si osserva, in misura e con determinazioni diverse, anche all’interno dei paesi di antico industrialismo. Negli Stati Uniti, che per la loro dimensione costituiscono un continente, il declino delle vecchie regioni industrializzate dell’Est e del Nord si è accompagnato ad un certo sviluppo al Sud e sulla costa Ovest, di fronte all’Asia, attratto dal centro di gravità economico del mondo che si è spostato, come previsto già da Engels, dall’Atlantico al Pacifico.

Nella terza tabella “La cesura del 1973” abbiamo osservato che gli Stati Uniti nel lungo ciclo 1973-2007 hanno tenuto un tasso di incremento più elevato (2,4%) di tutti gli altri vecchi paesi, sorpassando anche la Germania e il Giappone, che già avevano segnato un tasso di crescita eccezionale nei “30 gloriosi”.

A livello mondiale il fenomeno si ripete ma a scala più grande: tanto più le forze produttive sono sviluppate più è impetuosa la diffusione del capitalismo nelle nuove regioni ed in queste elevato il tasso di crescita. La rapida accumulazione del capitale impone la proletarizzazione sempre maggiore di strati di contadini e di artigiani la quale, per lo sviluppo attuale delle forze produttive, si diffonde ad una velocità ben maggiore che nei decenni e nei secoli passati. Di conseguenza la mondiale società borghese invecchia molto più velocemente e si avvicina più rapidamente alla sua fine e al passaggio necessario alla società comunista.

È la lotta contro la caduta del tasso del profitto che spiega perché la grande borghesia industriale e finanziaria e i suoi propagandisti non hanno che una parola: “mondializzazione”! Bisogna aprire le frontiere affinché le merci ed i capitali circolino liberamente in tutti i paesi e continenti. I mercati nazionali dei maggiori imperialismi sono divenuti troppo stretti per gli apparati produttivi nazionali ed il capitalismo cerca una sua ultima speranza di vita non più in Europa o in America del Nord ma in Asia e in Africa. Da qui la frenesia di investimenti verso questi continenti ove si spostano alcune produzioni già monopolio dell’Occidente. I capitali che non trovano impiego in Europa o in America del Nord si investono nei “Brics” (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica), e soprattutto in Cina.

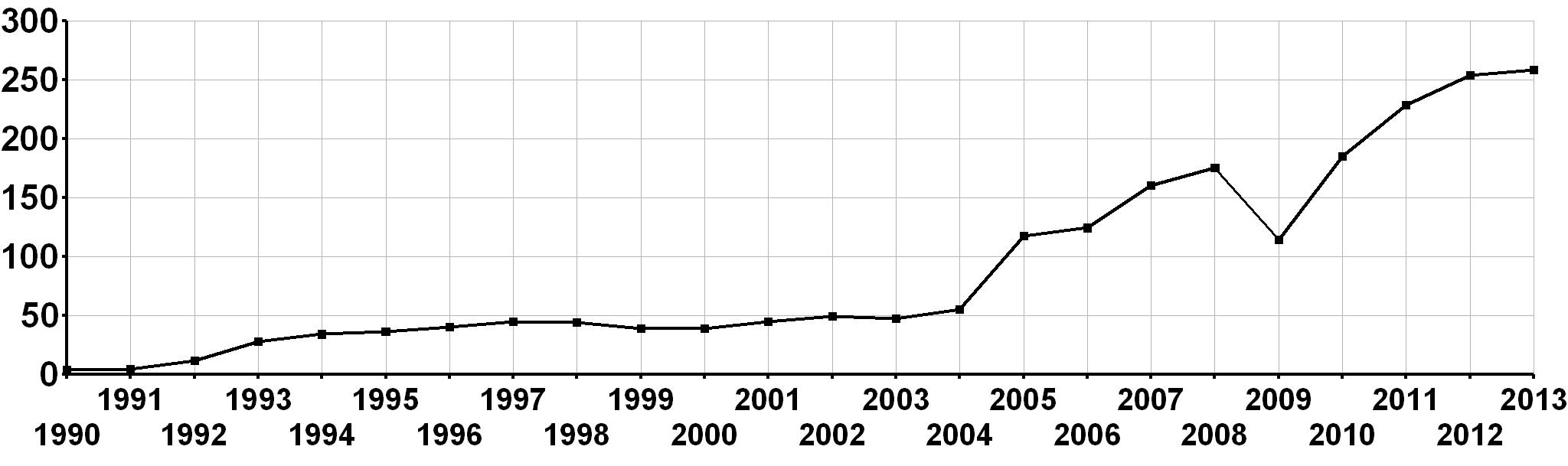

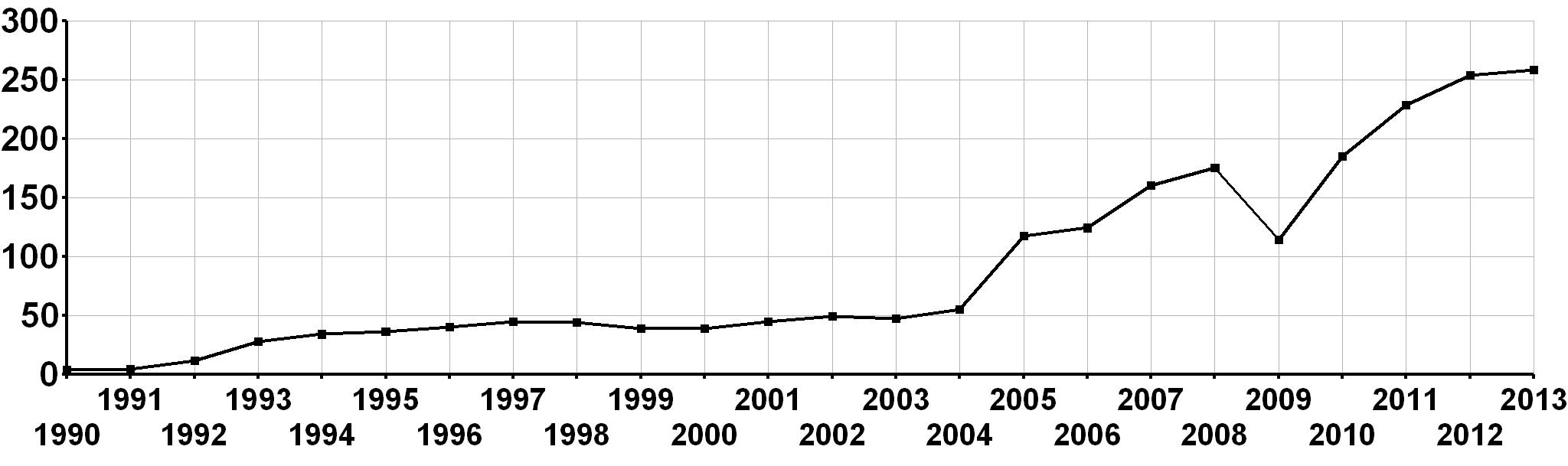

Riproduciamo qui un grafico che mostra la folgorante ascesa degli investimenti diretti in Cina dal 1992, e soprattutto dal 2004. Si confronti l’aumento degli incrementi degli ultimi due cicli: 7,9% e 12,9%! L’Ocde non indica la parte dei capitali che vanno nell’industria e quella investita nei servizi, sicuramente perché la Cina non glieli fornisce, ma si può ritenere che la parte del leone vada all’industria.

INVESTIMENTI DIRETTI STRANIERI IN CINA

Miliardi di dollari - Fonte Ocde

Nella prospettiva di favolosi profitti le multinazionali hanno investito massicciamente in Cina, contribuendo a fare di questo paese la nuova “fabbrica del mondo”. La esplosiva crescita cinese ha contribuito a rallentare il declino del capitalismo mondiale e a rimandato nel tempo la inevitabile crisi di sovrapproduzione e deflazione che noi attendiamo e che sappiamo inevitabile, e che farà uscire il proletariato dal suo stato di abbrutimento e lo ricondurrà sulla via obbligata della lotta di classe.

Nuovi rapporti di forza

Sempre basandoci sulla produzione di elettricità abbiamo impostato un’altra tabella che riporta il peso industriale in percentuale dei principali paesi, insieme al peso percentuale della popolazione. Combinando i due dati, cioè dividendo il peso industriale per il peso della popolazione e moltiplicandolo per 100 abbiamo calcolato la “intensità industriale relativa”, indice dello sviluppo della forma capitalista di un paese dato rispetto alla media mondiale. Gli anni in testa alle colonne corrispondono a quelli di fine dei cicli di accumulazione.

Abbiamo qui predisposto due versioni della tabella, una dove i paesi sono in ordine per anzianità decrescente del capitalismo, l’altro, sulla base dell’anno 2007, sono ordinati in funzione del peso industriale e dell’intensità qualitativa.

| DISTRIBUZIONE DELLA PRODUZIONE DI ELETTRICITÀ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Per la riga rappresentante Urss/Russia, fino al 1979 si tratta della prima, poi, a partire dal 1989, della seconda.

Quando si legge la tabella orizzontalmente, si constata il declino inesorabile dei vecchi capitalismi, mentre i paesi di capitalismo giovane vedono il loro peso aumentare regolarmente, soprattutto la Cina.

La Gran Bretagna, che pesava ancora circa il 7% negli anni ‘60, è caduta al 2% nel 2007. La Francia, che faceva 3,8%, non pesa più che il 2,8%. E la Germania con il suo 6,1% nel 1973, non è che al 3,2%. La Russia dal 9,2% nel 1989 è caduta al 5,1% ed il declino continua. La grande potenza americana, che si accaparrava il 40% della produzione industriale mondiale nel 1960, vede la sua parte ridotta circa alla metà: 21,7%. Il che è ancora enorme e nessun paese la raggiunge. Solo la Cina vi si avvicina: è passata dal 2,7% nel 1973 al l’8,9% nel 2000, e poi in solo 7 anni ha quasi raddoppiato il suo peso industriale, il che è davvero considerevole!

L’imperialismo cinese conta sul tempo per raggiungere, poi superare gli Stati Uniti: il perso industriale degli Stati Uniti declina, mentre quello della Cina cresce ancora. Nei suoi calcoli la borghesia cinese sa che arriverà il momento in cui l’industria cinese sarà capace di produrre più armi di quanto non possano fare gli Stati Uniti.

Ciò che dimentica, come tutte le borghesie del mondo, è la crisi! Nei calcoli dei borghesi, qualunque sia la loro nazionalità, le crisi non appaiono mai. Invece oggi il capitalismo cinese, proprio come i concorrenti giapponesi, americani ed europei, è sull’orlo di una spaventosa crisi di sovrapproduzione, la cui ampiezza supererà ogni precedente di Cina e di fuori. Ed è possibile che, travolto dalla crisi economica, della quale già si scorgono le nere nuvole all’orizzonte, il regime stesso sprofondi, proprio come per la Unione falsamente denominata Sovietica nel 1991; o che questa crisi dia il via alla preparazione della terza guerra mondiale.

Ma l’imperialismo cinese non attende di aver numericamente “sorpassato” quello americano per già allungare le mani e mostrare i denti. Forte della montante potenza industriale, per mettere al sicuro le sue vie di approvvigionamento marittimo si sbriga a darsi una flotta militare e basi navali in acque profonde, in Pakistan e nello Sri Lanka, avanzando rivendicazioni a detrimento dei vicini sul Mar della Cina.

Due sono dunque oggi i pesi massimi: gli Stati Uniti e la Cina. Segue l’Europa col 12,2%, ma questa non costituisce una unità politica e militare; è al contrario divisa in una moltitudine di Stati con interessi divergenti. Viene in quarta posizione il Giappone (5,7%), poi la Russia (5,1%), seguita dall’India (4,0%).

Sappiamo che la Cina, col 20,8%, e l’India, col 17,8%, concentrano gran parte della popolazione mondiale. L’Europa e gli Stati Uniti sono quasi uguali con rispettivamente il 5,4% e il 4,8%. La Russia e il Giappone sono alla pari col 2,2% e il 2,0%.

Altra parte importante della tabella, per apprezzare non il rapporto di forza fra i diversi Stati ma il loro grado di sviluppo, e la Intensità industriale relativa.

Se avessimo calcolato la produzione pro-capite di elettricità, chilowattora diviso popolazione, un indice di intensità industriale assoluto invece che relativo, avremmo rilevato che questa non regredisce mai in alcun paese: la storia può camminare, più o meno velocemente, ma in una sola direzione e, salvo catastrofi temporanee, l’apparato tecnico-materiale-sociale-culturale resta acquisito. Insomma, i vecchi e marcescenti capitalismi non sono e non saranno mai meno capitalistici e virulenti di ieri: la, infame, civiltà capitalista rallenta, non torna addietro. A vantaggio dei rivoluzionari.

Questa permanente vitalità e turbolento rivoluzionamento del capitalismo in Occidente lo dimostra anche il fenomeno, interno ai vecchi centri imperiali, del trasferirsi delle fabbriche dalle tradizionali regioni di impianto a regioni già dedite all’agricoltura. È quel che sta accadendo, per esempio, in Belgio dove la Vallonia, antica sua regione industriale, cede il posto alle Fiandre, che mostrano da decenni un forte sviluppo industriale; lo stesso in Germania con la Baviera che accoglie nuove industrie piuttosto che il tradizionale Nord, o in Francia dove il Nord-Est si è trasformato in un deserto industriale, con gran numero di disoccupati, a vantaggio delle regioni dell’Ovest, o della Gran Bretagna con il Sud che prende il posto del Nord.

Relativamente invece tutte le vecchie metropoli regrediscono, pur ancora restando nel mondo alla testa della intensità industriale. Gli Stati Uniti, che nel 1960 erano quasi a tre volte gli europei, si sono oggi ridimensionati al doppio, ancora quindi sorpassano ampiamente tutti gli altri ma confermano il loro declino relativo. Ogni capitalismo, dopo aver raggiunto un massimo, avendo accumulato a velocità superiore alla media mondiale, poi rallenta sotto quella media e, relativamente, regredisce. Questa regressione dei vecchi esprime l’utile diffondersi del capitalismo a tutto il pianeta, certo fertile e necessaria premessa della rivoluzione comunista, anche se ai piccolo borghesi occidentali tutto questo appare un “decadimento” sul piano sociale, economico, culturale e morale.

All’altro estremo abbiamo la Cina e l’India che presentano una intensità qualitativa molto debole, il che indica che larghi settori della società vi sono ancora allo stadio precapitalista. Da segnalare la differenza fra la Cina con 77 e l’India con 23: lo sviluppo capitalista è nettamente maggiore o diffuso sul territorio in Cina. Benché la loro intensità industriale sia debole, questo non toglie che questi Stati dispongano, in assoluto e potenzialmente, di risorse gigantesche e che sono capaci di mobilitare energie ben superiori a quanto può fare la Germania, la Francia o anche la Russia.

La Corea continua a vedere il suo peso industriale e la sua intensità qualitativa progredire, ma non per lungo tempo, pare, visti gli incrementi della produzione industriale in forte rallentamento, annunciando una crisi prossima (vedi la tabella sui cicli).

Negli ultimi 34 anni, dopo la crisi internazionale del 1974, la situazione mondiale è quindi enormemente cambiata. Fino alla fine degli anni Ottanta il mondo si è trovato diviso fra il blocco occidentale – Giappone, Europa – dietro agli Stati Uniti e il blocco russo. La Cina negli anni Sessanta non aveva alcun peso e solo nel 1973 sorpassava appena l’Italia. Poi il blocco russo è rovinato. La Cina rappresenta il 16% della produzione industriale mondiale, mentre la Russia non è che al 5,1%.

Tutti gli Stati finiranno per schierarsi dietro gli Stati Uniti o dietro la Cina. La Russia, che come tutti gli Stati ha i suoi interessi da difendere, vorrebbe giocare alla pari con i grandi e ritrovare lo splendore di un tempo, ma è una illusione.

Capitolo esposto a Genova nel gennaio 2013 [RG115]

Verso il partito marxista

Il 16 luglio 1876, sotto la direzione di Andrea Costa, si era riunito a Bologna il congresso regionale. Le sezioni rappresentate erano 24, risorte nel giro di un mese.

Venne presentato ed approvato all’unanimità il seguente ordine del giorno: «Forti della nostra forza, noi ci proponiamo fermamente di combattere per l’attuazione delle idee che Michele Bakunin con noi professava». Allo stesso tempo fu approvata la proposta di mettere gli Statuti generali dell’Internazionale in testa al programma, poiché essi «rappresentano il terreno comune sul quale i lavoratori di tutti i paesi, quali ch’esse siano le loro opinioni politiche o religiose, s’incontrano [... e ...] in essi e per essi noi tutti ci sentiamo solidali e fraternamente vincolati». Ad un quesito sull’atteggiamento da tenere verso il governo e gli altri partiti era data la direttiva per «un’attiva propaganda di principii [... per ...] la formazione di una nuova coscienza popolare» e di «approfittare della disgregazione de’ partiti borghesi per costituire il grande partito socialista rivoluzionario».

Rimaniamo quindi nel campo dell’anarchia mentre, però, cominciano a penetrarvi concetti a questa estranei, soprattutto il riconoscimento della necessità del partito.

Nella stessa estate si tennero i congressi delle federazioni marchigiana-umbra, toscana e romana. Fu poi indetto il congresso nazionale, che si sarebbe tenuto ad ottobre. Da Bari fu posto il quesito «se sia utile e decoroso all’Associazione Internazionale prender parte alla lotta per le elezioni politiche, affinché da puri socialisti siano affermati e propugnati i principii della grande Associazione in faccia alla borghesia risiedente in parlamento». Altro importante quesito venne da Firenze: «Al socialismo sono indifferenti le forme politiche o gli giova promuovere l’istituzione di una repubblica possibile?». Come si vede il socialismo italiano comincia a prendere le distanze dalla impostazione anarchica, anche se in un modo timido e contraddittorio.

Intanto, in stretta sintonia con il giornale La Plebe era nata la Federazione Lombarda dell’Associazione Internazionale degli Operai. Come si ricorderà La Plebe era stato l’unico giornale socialista italiano che non aveva aderito al bakuninismo mantenendo un atteggiamento favorevole alle posizioni del Consiglio Generale di Londra, «anche se – aveva detto Engels – senza molta energia».

La Federazione Lombarda, il 1° luglio 1876, aveva lanciato un manifesto in cui prendeva netta distanza dalle «Società di Mutuo Soccorso, le quali negano il male esistente, [ed essendo] dirette dai privilegiati, non possono recare alcun rimedio alla nostra situazione». Altrettanta distanza prendeva dalle cospirazioni insurrezionali le quali «non possono, in massima, servire che di pretesto ad una implacabile repressione», e concludeva: «Se per queste parole qualcuno ci accusasse di essere troppo opportunisti e troppo pacifici, noi risponderemmo agli impazienti che noi siamo impazienti quanto e più di essi, ma che non possiamo farci illusioni intorno a conati destinati ad aver sempre un esito infelice, e che sapendo di non poter attualmente riuscire a qualche cosa se non alla condizione di essere il numero e di essere un’organizzazione, noi attendiamo a divenire numerosi e di essere organizzati. Ed è giustamente per ciò che noi, quanto essi rivoluzionari, anzi nel senso scientifico della parola, più rivoluzionari di coloro che ci muovono questi rimproveri, ci organizziamo». Infine auspicava la costituzione di un «grande Partito Operaio d’Italia» che ponesse le basi «di una possente Federazione Internazionale».

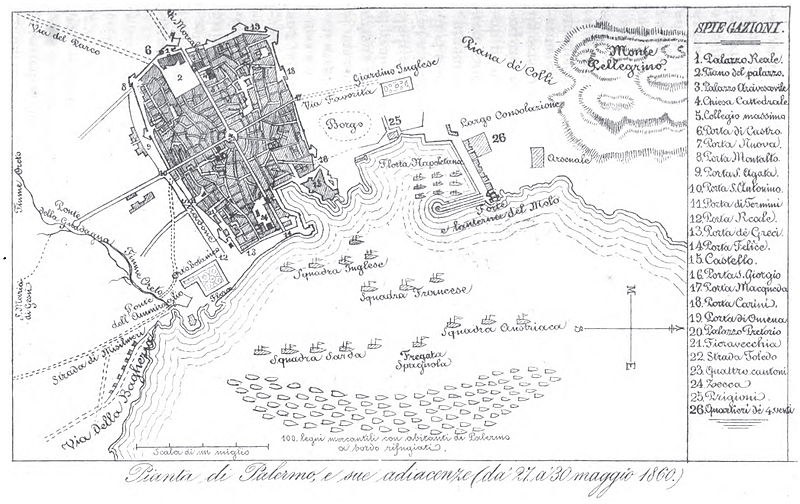

Un altro dissenso all’impostazione anarchica e contro le «sollevazioni inconsulte» veniva da Palermo: «La nostra non è una bandiera di sterili agitazioni improvvisate, né segnacolo ad impazienze individuali, è la bandiera del proletariato, non di alcuna fazione, di alcuna camarilla» (Il Povero, 25 ottobre 1876).

Questi erano i deboli e limitati segnali critici che si manifestavano all’interno del movimento anarchico alla vigilia del Congresso nazionale della Federazione italiana.

Convocato a Firenze per il 22 ottobre, dové subire i «furori della polizia nicoteriana». Nel corso della nostra trattazione abbiamo più volte messo in evidenza la repressione che i governi borghesi della Destra avevano scatenato contro l’Associazione Internazionale, ma la Sinistra, andata al governo nel 1876, non fu da meno: il Nicotera, ex cospiratore compagno di Pisacane, ora nuovo ministro degli Interni, scatenò una persecuzione fino ad allora mai vista. Alla Camera, rispondendo ad una interrogazione di Felice Cavallotti affermò che gli anarchici «in Romagna erano accoltellatori, nel Napoletano camorristi, mafiosi in Sicilia». Nella sua lettera al barone Nicotera, Andrea Costa scriverà: «Contro l’Internazionale si sono diramate più circolari da che siete Ministro, che non da quando ella esiste».

Mentre i delegati affluivano a Firenze da ogni parte d’Italia e molti già avevano preso alloggio in città, Nicotera diramò alla polizia l’ordine di impedire ad ogni modo il congresso. Il giorno 19 Andrea Costa fu arrestato per avere contravvenuto all’ammonizione; molti altri congressisti intercettati dalla polizia furono presi e messi in carcere e la sala della riunione venne militarmente occupata.

Nicotera, in parlamento giustificava questo suo comportamento asserendo che «nella riunione di Firenze intervenivano taluni ammoniti. Un congresso di ammoniti non lo vorrà neanche l’on. Salarini. Essendo innegabile che molti di coloro che dovevano recarsi a Firenze erano ammoniti, domando se credete che gli ammoniti debbano essere trattati, in quanto al diritto di riunione, come è trattata la gente non ammonita». Inoltre, «molti internazionalisti sono quasi analfabeti e non bisogna confonderli con i pensatori, cogli scienziati, coi pubblicisti».

In effetti di ammoniti ce n’era solo uno, ed era già stato arrestato: Andrea Costa. Riguardo al secondo argomento lasciamo a Costa la parola: «Qual conseguenza vorreste trarre dall’essere molti internazionalisti quasi analfabeti? Vorreste riserbarlo il diritto di riunione solo ai pensatori ed agli scienziati? [...] Ma allora molti dei vostri deputati e colleghi, e voi stesso, onorevole ministro, sareste privi di un tal diritto».

Quelli tra i delegati che riuscirono a sfuggire all’arresto, decisi a tenere ugualmente il congresso, per sfuggire le ricerche della polizia uscirono da Firenze e, sotto un’acqua torrenziale, si incamminarono a piedi in direzione di Pontassieve, ma trovarono il paese presidiato da una compagnia di soldati e da ingenti reparti di carabinieri e guardie di pubblica sicurezza. Gli anarchici con tenace determinazione, sempre sotto una pioggia battente, presero la via dei monti in direzione di Tosi. In una locanda del luogo trovarono momentaneo rifugio dall’acqua, ma non dall’inseguimento della polizia. Furono allora costretti a riprendere il cammino inoltrandosi nel fitto del bosco e lì, sotto gli alberi e la copiosa pioggia mandata da un dio avverso, tennero finalmente il loro congresso. L’arresto preventivo di Andrea Costa e del Bignami permisero a Cafiero di determinare l’esito del movimentato congresso, ammesso che possa definirsi tale una riunione condotta in quelle condizioni.

Andrea Costa, nella lettera a Nicotera, dirà: «Espulsi dalla città, si andò nella campagna, inseguiti quivi dai vostri birri si fecero nove ore di aspro e faticoso cammino, attraverso ai monti, e sotto pioggia dirotta, si chiese un asilo ai boschi, e lì proprio all’aria aperta si tenne quella riunione il cui pericolo [...] aveva fatto proibirla a Firenze».

Il congresso di Tosi ribadì quindi tutta l’impostazione di stretta osservanza bakuninista che bene è riassunta in queste poche righe della deliberazione sulla tattica: «Tutti i delegati presenti riconobbero non potersi in alcun modo risolvere la quistione sociale senza la rivoluzione; l’agitazione rivoluzionaria [«la propaganda del fatto» - n.d.r.] essere il solo mezzo efficace e non corruttore che i socialisti anarchici posseggono per interessare le masse e trascinare le forze vive dell’umanità nella lotta contro il privilegio; la partecipazione alle lotte elettorali, siano pure politiche o amministrative, devia il proletariato e ne fa uno strumento incosciente dei partiti politici borghesi, e qualunque concorso dei socialisti alla installazione di una repubblica o di altra qualsiasi forma di governo costituisce un vero tradimento alla causa dell’umanità».

Al Congresso internazionale antiautoritario, che si tenne a Berna dal 26 al 30 ottobre 1876, furono delegati a rappresentare l’Italia Cafiero e Malatesta. Dopo il Congresso i due protestarono contro il resoconto ufficiale, che avrebbe riportato in modo inesatto le affermazioni di Malatesta, inviando una lettera di rettifica: Malatesta non avrebbe detto che l’Internazionale in Italia fosse divisa quando la grande maggioranza dei socialisti italiani aderiva al programma anarchico che concepiva «il fatto insurrezionale come il mezzo più idoneo per affermare i principi socialisti», mentre solo un piccolo gruppo cercava di fare una propaganda «graduale e pacifica».

Abbiamo sempre affermato che l’accusa di gradualismo e pacifismo, che gli anarchici affibbiavano a tutti i loro avversari di intonazione marxista, era del tutto gratuita. Doveva essere ben chiaro che la partecipazione alle elezioni e la lotta per la conquista delle riforme, se allora distingueva i socialisti dagli anarchici, non implicava affatto ammettere che il proletariato potesse conquistare il potere politico per via legale e senza rivoluzione armata.

Prendevano sempre più campo piccole o grandi correnti che si distanziavano dall’anarchismo e dal verbo di Bakunin, anche se in modo spesso confuso ed oscillante.

Lo stesso Andrea Costa nel gennaio 1877 dichiarava: «Per mezzo della cospirazione si può ottenere un cangiamento di forma nel governo; può spodestarsi o pugnalarsi un principe e mettersene un altro al suo posto; ma operare la rivoluzione sociale, come l’intende e vuole l’Internazionale, è impossibile. Per ottenere questo, è mestieri diffondere ampiamente i nuovi principi nelle masse, o meglio risvegliarli in esse, poiché già li hanno istintivamente, ed organizzare i lavoratori di tutto il mondo, affinché la rivoluzione si compia da se stessa, dal basso all’alto e non viceversa, per via di legge e di decreti, o con la forza. E questo importa necessariamente pubblicità, essendo impossibile conciliar l’idea di una propaganda così vasta con la cerchia necessariamente ristretta di una cospirazione» (da “Alcuni Internazionalisti a Nicotera”). Anche se, come vediamo, Costa ancora non ha maturato una netta separazione dall’anarchismo, questo lo pone già in contrasto con le teorizzazioni della scuola di Bakunin.

Prime delimitazioni dall’anarchia ed il giudizio di Engels

A metà febbraio 1877 si tenne il Congresso della Federazione dell’Alta Italia che poneva su più larghe basi territoriali quanto già intrapreso dalla Federazione Lombarda. Seguendo gli interventi dei vari delegati si può notare la netta rottura con il movimento anarchico.

La rivoluzione e la nuova società non si improvvisano,

«di getto, con un fiat [...] Se il socialismo non dà mano ad altri mezzi, se non viene a porgere con altri mezzi un sollievo alle classi più sofferenti, arrischia di intorpidirsi, di sfiduciarsi, lasciando aperto l’adito agli avversari astuti di cacciarsi essi in mezzo alle classi sofferenti, illuderle con questi o con quei ripieghi, acquistarne le simpatie, e intralciare così l’opera nostra».

«Siamo rivoluzionari ed impazienti quanto altri mai di riuscire; ma appunto perché vogliamo riuscire, attendiamo con tutte le nostre facoltà a far sì che il nostro diritto, per numero e per organizzazione, diventi una vera e grande forza d’azione».

«Noi pure non respingiamo la rivoluzione, ma vogliamo che essa trovi un terreno preparato [...] Fare della propaganda per arrivare alla rivoluzione, e non delle rivoluzioni per fare propaganda».

«Lo crediamo noi pure che si dovrà arrivare ad un ultimo sforzo violento; ma bisogna prepararsi ad esso con tutti i mezzi possibili [...] Non è gridando: Anarchia! Rivoluzione! che persuaderemo le masse, bensì dimostrando come sia necessaria una grande riforma economico-sociale [...] Per persuadere bisogna parlare e scrivere [...] E allora perché non parleremo nel Reichstag in Germania, nei grandi Consigli dei Cantoni in Svizzera, nei grandi parlamenti insomma, come parliamo nelle nostre sezioni e nei nostri circoli?»

Quelli che seguono sono alcuni stralci delle conclusioni del congresso:

«Considerando che il socialismo deve mirare al soddisfacimento completo dei grandi bisogni che fermentano in seno all’umanità e che hanno un carattere di universalità, il partito socialista non deve per questo trascurare di porgere sollecita mano soccorrevole a bisogni immediati, particolari, urgentissimi, col mezzo, per esempio, di associazioni, di casse di resistenza, d’aiuti morali e materiali, perché il suo posto dev’essere sempre là dove v’è un’ingiustizia da combattere, una piaga da sanare, una sofferenza da lenire;

«Considerando d’altra parte che l’adozione d’un solo mezzo – designato restrittivamente col nome di rivoluzione – escluderebbe il grande metodo sperimentale e lascerebbe sovente il proletariato nell’inerzia e benanco alle suggestioni dei partiti politici;

«Considerando che, dovendo il socialismo diventare tutto, è necessità si mostri e si affermi da per tutto;

«Considerando ch’esso deve essere perciò una forza morale, intellettuale e materiale, e che per essere tale gli occorre l’indefesso studio e l’indefessa propaganda delle nuove idee redentrici di giustizia e d’amore, e in pari tempo l’aiuto costante e progressivo delle multiformi associazioni del lavoro, e preferibilmente quelle per arti e mestieri, sorte dal seno delle associazioni promosse da circoli socialisti, collegate tutte in una federazione generale cogli stessi principi col carattere di solidarietà;

«Considerando, finalmente, che la pratica attuazione di questi o quei mezzi, sia essa suggerita da speciali circostanze di luogo o da generali esigenze di tempi, mirando sempre al supremo nostro scopo profondamente rinnovatore e umanitario, non può che assecondarne o assicurarne il compimento;

«Il Congresso della federazione dell’Alta Italia e nuclei aderenti, radunato nei giorni 17 e 18 febbraio 1877, crede che, per le suesposte considerazioni, non sia da trascurarsi, per lo sviluppo e trionfo del socialismo, mezzo alcuno, dalla semplice parola d’un propagandista alla manifestazione la più energica delle moltitudini».

La Federazione non si costituisce come partito, ma ne dichiara la necessità e le caratteristiche di classe: «Il partito socialista deve costantemente affermare la propria esistenza, come forza indipendente da qualsiasi governo e da qualsiasi partito politico o religioso». Dichiara inoltre di aderire agli Statuti dell’Internazionale e che l’organizzazione sindacale rappresenta il rimedio all’ «infecondo mutuo soccorso» ed al «romanticismo rivoluzionario».

Engels, che aveva sempre seguito con grande interesse e continuità le vicende italiane, scriveva a Marx il 23 febbraio:

«La settimana scorsa ho scritto a Bignami, facendo l’abbonamento a La Plebe e dandogli notizia delle elezioni [...] Nel numero del 16 febbraio vi è una corrispondenza da Bruxelles sul nuovo movimento fiammingo per la legge sulle fabbriche e per il suffragio universale che termina con le parole: “Noi crediamo altresì di arrivare, con questo metodo, più prontamente e più puramente, all’emancipazione del proletariato, piuttosto che star lì, abbaiando alla luna per degli anni e dei quarti di secolo, e attendendo che mamma Rivoluzione voglia degnarsi di venire a spezzarci le catene dei lavoratori” [...] Oggi ricevo una lettera molto entusiasta di Bignami, in cui dice che avrebbe pubblicato le mie cose sulle elezioni, e conferma che la Federazione dell’Alta Italia che da Venezia va fino a Torino e tiene in questi giorni il suo congresso, vuole lottare sul terreno del suffragio universale. La Plebe è il suo organo ufficiale. In Italia dunque la breccia nella fortezza degli avvocati, letterati e ciondoloni è fatta. E la miglior cosa è che tutti i vecchi alleanzisti di Milano, Mauro Gandolfi, ecc. dell’epoca di Cuno, sembra si siano schierati anch’essi da questa parte. In realtà un movimento pseudo-operaio in una città industriale come Milano non era possibile che per poco tempo. E l’Alta Italia decide non solo strategicamente, ma anche per il movimento operaio, delle sorti della lunga penisola contadina».

Engels sul Vorwärts del 16 marzo 1877 commenterà in maniera entusiastica i risultati di questo congresso:

«Finalmente anche in Italia il movimento socialista è stato posto su un solido terreno e promette un rapido e vittorioso sviluppo [...] Cresceva di giorno in giorno il malcontento degli operai dell’Alta Italia per la proibizione di ogni attività politica, cioè di ogni vera attività che esca dai limiti delle chiacchiere vuote e dell’attività cospiratrice. Le vittorie elettorali dei tedeschi nel 1874 e il risultato da essi conseguito, l’unificazione dei socialisti della Germania, erano noti anche in Italia. Gli elementi che provenivano dal vecchio movimento repubblicano, e che si sottomettevano solo a malavoglia agli strilli “anarchici”, si sono messi ad approfittare sempre più spesso dell’occasione per sottolineare la necessità della lotta politica e hanno avuto modo di esprimere l’opposizione che nasceva su La Plebe. Questo giornale settimanale, di tendenza repubblicana nei primi anni della sua esistenza, ha presto aderito al movimento socialista e si è tenuto nella misura del possibile lontano da ogni settarismo “anarchico”. Quando, infine, nell’Alta Italia le masse operaie hanno sorpassato i loro dirigenti importuni e hanno dato vita ad un vero movimento al posto di quello fantastico, hanno trovato ne La Plebe un organo che pubblicava volentieri di tanto in tanto allusioni eretiche alla necessità della lotta politica [...] Il 17 e il 18 febbraio si è tenuto a Milano un congresso della Federazione dell’Alta Italia. Nelle sue risoluzioni il congresso si astiene da ogni ostilità superflua e inopportuna contro i gruppi bakuninisti membri italiani dell’Internazionale. In esse si esprime persino la disposizione a prender parte al congresso che viene convocato a Bruxelles, congresso che dovrà compiere un tentativo di unire le varie frazioni del movimento operaio europeo. Ma al tempo stesso essi avanzano con la massima precisione tre punti di importanza decisiva per il movimento italiano:

«1) che per assicurare il successo del movimento devono essere impiegati tutti i mezzi possibili, quindi anche quelli politici;

«2) che gli operai socialisti devono costituirsi il partito socialista, partito che non dipenda da qualsiasi altro partito politico o religioso, e

«3) che la Federazione dell’Alta Italia, a condizione della sua autonomia e sulla base degli Statuti iniziali dell’Internazionale, si considera membro di questa grande Associazione, membro che non dipende da tutte le altre associazioni italiane, alle quali, però, essa continuerà a fornire anche per l’avvenire prove della sua solidarietà.

«Quindi: lotta politica, organizzazione di un partito politico e rottura con gli anarchici. Con queste risoluzioni la Federazione dell’Alta Italia ha ripudiato definitivamente la setta bakuninista e si è posta sul terreno comune del grande movimento operaio europeo. E dato che essa abbraccia la parte dell’Italia più sviluppata industrialmente — la Lombardia, il Piemonte, il Veneto — i suoi successi non si lasceranno attendere molto. Di fronte all’impiego degli stessi ragionevoli mezzi di agitazione, corroborati dall’esperienza di tutti gli altri paesi, il vaniloquio dei ciarlatani bakuninisti rivelerà molto presto la sua impotenza e il proletariato italiano anche nel Sud del paese, si libererà presto del giogo degli uomini che fanno derivare la loro missione di guidare il movimento operaio dalla propria condizione dei borghesi rovinati».

“Partire dalle campagne”: la Banda del Matese

Se in campo anarchico una parte, impersonata da Costa, metteva in dubbio le teorie bakuniniste e ripudiava la pratica del complotto, altra parte, di stretta fede anarchica, capeggiata da Cafiero, riproponeva come unica strategia possibile il moto insurrezionale. Poiché il misero fallimento della congiura del 1874 nulla gli aveva insegnato, Cafiero e gli altri anarchici si misero ad organizzare una nuova azione insurrezionale.

Se nel precedente tentativo l’insurrezione avrebbe dovuto partire da una città del centro-nord, Bologna, questa nuova avrebbe avuto il suo centro nelle campagne e nei monti del meridione. Gli organizzatori di quella che venne definita la “Banda del Matese” erano Cafiero, Malatesta e Ceccarelli.

In una lettera di qualche anno dopo, del 1881, indirizzata ad Amilcare Cipriani, il Ceccarelli spiegava quali furono le ragioni del moto e della scelta dei luoghi. Venne scelto il Matese «perché è una giogaia che si trova al centro del sistema dei monti del Mezzogiorno, atta per la sua struttura alla guerra di banda, abitata da una popolazione battagliera che dette un contingente fortissimo al brigantaggio e che credevamo e crediamo disposta a ricominciare». Questo per quanto riguarda la questione logistica. Per quanto riguarda la scelta di partire dalla campagna e non dalla città, Ceccarelli scriveva: «I mille moti spontanei avvenuti nei comuni rurali ci danno ragione di fondare le nostre più grandi speranze sui contadini». I “guerriglieri” anarchici avrebbero ottenuto la “liberazione” dei comuni rurali, che sarebbe servita da miccia per provocare l’esplosione rivoluzionaria: «principale nostro obiettivo deve essere provocare la rivolta dei contadini, la jacquerie. Là è la salvezza della rivoluzione [...] Persuasi che la rivoluzione bisogna provocarla, noi facemmo atto di provocazione».

Anche in questa occasione, come per il tentativo del 1874, la polizia era a conoscenza fin nei minimi particolari di quanto si stava architettando. La guida della banda, conoscitore della zona per aver partecipato alla repressione del brigantaggio, era una spia della polizia. Ancora una volta la polizia lasciò indisturbati i cospiratori per coglierli in flagrante.

Il questore di Napoli scriveva al prefetto il 26 marzo 1877: «In continuazione della mia nota del 14 corrente [...] sui progetti dei moti internazionali mi affretto a soggiungerle quanto segue. La casa che deve servire di riunione ai capi del movimento e di deposito delle armi è stata presa a pigione negli scorsi giorni a San Lupo [...] a cui si accede dalla stazione di Solopaca [...] Comunico alla S.V. Ill.ma le suaccennate notizie con la massima riservatezza, raccomandando che le indagini che si volessero praticare a San Lupo sieno le più oculate e le più segrete, onde non dar motivo alcuno di sospetto ai caporioni del progettato movimento. Secondo il mio remissivo avviso sarebbe bene che i caporioni stessi venissero sorpresi solo quando si trovassero riuniti in detta casa con le armi, e quando cioè fosse arrivato il momento opportuno per colpirli efficacemente [...] Compiere le relative operazioni quando le notizie che continueranno a pervenirmi mi faranno conoscere quando sia il momento di operare».

La banda, che avrebbe dovuto essere composta da più di un centinaio di partecipanti, di fatto si ridusse alla metà della metà.

Poiché la dottrina anarchica nega per principio ogni tipo di autorità, un terribile dilemma si pose alle loro coscienze: quello della direzione delle operazioni militari. Il problema non era da poco, non può esistere esercito senza un comando, ma qualsiasi comando rappresenta la negazione della libertà: che fare? Si trattava di trovare un escamotage che riuscisse a conciliare le due inconciliabili alternative: libertà ed autorità. Fu trovato un compromesso decidendo che il comando delle operazioni sarebbe stato assunto giorno per giorno da un diverso componente, senza alcuna distinzione. Il comandante di giornata sarebbe stato riconoscibile da una fascia rossa cinta ai fianchi.

Ma la contraddizione si risolse da se stessa perché l’esperienza guerrigliera fu brevissima. Per la descrizione dei fatti ci atterremo ad alcuni stralci della relazione di Malatesta inserita nella circolare della Commissione di Corrispondenza dell’8 giugno:

«Mille cause han concorso al nostro insuccesso; ma più delle altre, due furono principalissime.

«1°) Non aver avuto il tempo di completare la nostra organizzazione;

«2°) La cattiva stagione che ci rovinò con le nevi e con le piogge.

«Infatti non era ancora giunta che la quarta parte degli amici che aspettavamo, quando la truppa, preceduta da una vanguardia di carabinieri venne per sorprenderci: fummo costretti a pigliare i monti, senza aspettare gli altri [...] Alcuni altri amici per una coincidenza fortunata riuscirono a raggiungerci, ma erano senz’armi, e dovemmo dividere con loro le armi che avevamo. Restammo in campagna sei giorni; e facemmo il più di propaganda possibile. Entrammo in due Comuni, bruciammo l’archivio comunale, i registri delle imposte e tutte le carte ufficiali su cui potemmo mettere le mani, distribuimmo al popolo i fucili (inservibili, è vero) della fu guardia nazionale, le accette sequestrate ai contadini nel corso di vari anni per contravvenzione alle leggi forestali, ed il poco denaro che trovammo nella cassa dell’esattore di uno dei due comuni. Rompemmo il contatore del macinato, e poscia spiegammo al popolo, che tutto entusiasmato si era riunito in piazza, i nostri principi, che furono accolti con la più grande simpatia. Non potemmo far di più per mancanza di forza e di tempo. Nicotera aveva scagliato contro di noi tutto un Corpo d’armata, che faceva ogni sforzo per chiuderci in mezzo [...]

«Il popolo di Gallo e di Letino (i due comuni da noi occupati) invitato da noi a collettivizzare la proprietà, lo avrebbe fatto volentieri: ma, ci dissero, “il paese non è nello stato di difendersi [...] domani verrebbe la truppa e ci massacrerebbe, ecc." e noi non sapevamo dar loro il torto [...] Finalmente l’acqua e la neve venne a rovinarci. Eravamo circondati per ogni dove: una sola ritirata sicura ci restava; e questa era per un monte altissimo coperto di neve, traversato il quale ci saremmo trovati in altra Provincia, della quale forse il governo non sospettava. Camminavamo con la pioggia fin dalla mattina; verso il tardi arrivammo ai piedi di questo monte; e pioveva sempre; montiamo per un’ora colla neve fino al ginocchio, e pioveva sempre; la nostra guida non era pratica del monte; i più deboli fra i nostri incominciavano a restare indietro; qualcuno dichiara che non può fare un passo di più. Intanto arriva la nebbia: siamo costretti a ritornare indietro, e ripararci in una masseria. Grondavamo acqua da ogni parte; e quel che è peggio, grondavano acqua i nostri fucili e le nostre munizioni. [...] La truppa arriva e ci fa prigionieri senza che possiamo fare un colpo; le nostre armi non avrebbero preso fuoco in una fornace».

Furono tratti in arresto anche i due preti dei comuni occupati e che, tra gli abitanti, più di tutti avevano solidarizzato con gli anarchici. Il parroco di Letino, dopo che Cafiero ebbe parlato al popolo, volle addirittura prendere la parola qualificando gli insorti come dei «veri apostoli mandati dal Signore per predicare le sue leggi divine».

Gli insorti catturati, ristretti nelle prigioni di Santa Maria Capua Vetere, vennero deferiti alla Corte di Assise con le accuse di cospirazione, insurrezione, ribellione, incendio.

Il 9 gennaio 1878 moriva re Vittorio Emanuele II ed il 19 dello stesso mese Umberto I, per ringraziare dio del posto che si era liberato, concedeva una amnistia per tutti i reati politici, così gli arrestati che non avevano preso parte all’azione militare vennero liberati nei mesi successivi. Gli altri restarono in carcere a causa di uno scontro a fuoco avvenuto a San Lupo dove due carabinieri rimasero feriti, uno dei quali morì poco dopo. Durante i 15 mesi di carcerazione gli anarchici si dedicarono allo studio e Cafiero iniziò il famoso “Compendio del Capitale” che fu molto apprezzato dallo stesso Marx.

Al processo, che si svolse a Benevento nell’agosto 1878, tutti gli imputati vennero assolti. Dopo la lettura della sentenza, nella sala scoppiò un fragoroso applauso. Gli imputati, messi in libertà, scesi in piazza vennero attorniati e scortati da una folla di popolo festante. Ma i rivoluzionari non possono fare affidamento sulla folla, facile sia all’acclamazione che al vituperio.

“Prima il partito, poi la rivoluzione”

Ma, esito del processo a parte, la repressione si scatenò contro tutto ciò che aveva odore di socialista; il governo emanò un decreto che dichiarava sciolte tutte le federazioni, sezioni, circoli e gruppi dell’Associazione Internazionale, ordinava la chiusura dei suoi locali ed il sequestro di tutto ciò che vi si trovava. I giornali dell’epoca mettevano in evidenza come tutti quanti i ministri erano stati unanimi sulla opportunità di tale decreto. Perquisizioni ed arresti furono effettuati su vasta scala in tutta la penisola. In più luoghi l’esercito occupò paesi e città bivaccando nelle piazze. Atti di provocazione vennero compiuti per farne ricadere la colpa sugli anarchici.

Per tentare di distruggere definitivamente l’internazionalismo una serie di processi si svolsero in diverse regioni d’Italia. Al processo di Firenze del 1879 vennero comminate pene severissime: un ergastolo, due condanne a 20 anni, e quattro a 19. Nel processo che si aprì a Bologna il 9 novembre 1879 tra gli imputati spiccò un personaggio femminile il cui ruolo assumerà importanza nel socialismo italiano degli anni successivi: Anna Kuliscioff. La sua compiuta maturità politica può essere ricavata da queste sue affermazioni pronunciate nel corso dell’interrogatorio:

«Le rivoluzioni non le posson fare gli internazionalisti a loro comodo, perché non è nelle forze degli individui né di farle, né di provocarle; è il popolo che le fa: quindi non conviene insorgere in bande armate, ma attendere che quelle rivoluzioni e quelle bande si formino per dirigerle ai principii socialisti. I socialisti debbono prendere parte ai movimenti popolari, come ad ogni altra manifestazione della vita popolare, per dirigerli, ma non possono crearli essi stessi. La rivoluzione deve partire dal popolo e non può esser fatta suo malgrado [...] Il socialismo deve essere pronto a prendere la direzione del movimento, convertire gli istinti, i sentimenti che sono latenti nel cuore del popolo, in forze socialiste. Il movimento non è il socialismo che lo crea, ma è promosso dalla anormalità in cui versa la società attuale e dalla miseria dei più».

Nel settembre 1877, per iniziativa di alcune associazioni del Belgio, si era tenuto a Gand un congresso universale con lo scopo di riavvicinare le varie tendenze socialiste. Lì Zanardelli, delegato dei circoli socialisti di Milano, Lodi, Palermo e Siena, riaffermò la linea di rottura con il movimento anarchico. Dichiarò che i socialisti avevano il compito di fare una «propaganda attiva, incessante, più vasta di quella ch’è stata fin’oggi», perché non ci si doveva aspettare «il miracolo di una sollevazione più o meno spontanea» fino a quando «l’immensa maggioranza [non] sarà mossa da una convinzione profonda e illuminata [...] Quello che bisogna fare oggi – affermò – è, avanti tutto, della propaganda per giungere alla rivoluzione e non la rivoluzione per fare propaganda. Prima la tribuna, poi la barricata: dei rivoluzionari prima, poi la rivoluzione».

Invece Andrea Costa, che al congresso di Gand ripropose le classiche tesi anarchiche, mantenne in quegli anni il suo atteggiamento confuso e oscillante. Anche nella famosa lettera «Ai miei amici di Romagna», inviata il 27 luglio 1879 a La Plebe, non c’è una posizione netta di rottura con la teoria anarchica, più che altro sembra un invito rivolto al movimento anarchico a riesaminare il passato, senza rinnegarlo, e a procedere oltre facendo un bilancio delle passate esperienze e traendo insegnamento dalle sconfitte subite:

«Miei cari amici! Noi ci troviamo, parmi, alla vigilia di un rinnovamento. Noi sentiamo tutti o quasi tutti che ciò che abbiam fatto fino ad ora non basta più a soddisfare né la nostra attività, né quel bisogno di movimento senza cui un partito non esiste: noi sentiamo insomma che dobbiamo rinnovarci o che i frutti del lavoro che abbiam fatto fin qui saranno raccolti da altri [...] Io sono ben lungi dal negare il passato. Ciò che facemmo ha la sua ragion d’essere [...] Noi facemmo quello che dovevamo fare». Non rinnega i moti insurrezionali, «la propagazione delle idee per mezzo dei fatti [...] Ma i tentativi di rivoluzione falliti, avendoci privati per anni interi della libertà, o avendoci condannati all’esilio, noi ci disavvezzammo disgraziatamente dalle lotte quotidiane e dalla pratica della vita reale: noi ci racchiudemmo troppo in noi stessi e ci preoccupammo assai più della logica delle nostre idee e della composizione di un programma rivoluzionario, che ci sforzammo di attuare senza indugio, anziché dello studio delle condizioni economiche e morali del popolo e de’ suoi bisogni sentiti ed immediati. Noi trascurammo così fatalmente molte manifestazioni della vita, noi non ci mescolammo abbastanza al popolo: e quando, spinti da un impulso generoso, noi abbiamo tentato d’innalzare la bandiera della rivolta, il popolo non ci ha capiti, e ci ha lasciati soli [...] Come vedete, non si tratta di rigettare il nostro passato, di cui, nonostante le sventure e i molti disinganni sofferti, possiamo per sempre andar fieri; né di cessar di essere quel che fummo; si tratta solamente di far di più e di far meglio».

Andrea Costa non aveva compreso un fatto essenziale, che ormai erano in formazione due opposti partiti, con programmi incompatibili, e che indietro non era possibile tornare. Di fatto con questa lettera Andrea Costa si poneva fuori dell’anarchismo. Giustamente Malatesta commentò «Costa non è più d’accordo con noi», e Cafiero tagliente aggiunse: «La propaganda non ci accosta al popolo ma alla borghesia [...] disgiunta dal lavoro segreto ci ammollisce, ci abitua a pascer di frasi e di parole, a cullarci nella speranza. La propaganda ci divide, il lavoro segreto ci unisce». Troppo facile sarebbe ironizzare sulla “segretezza” del lavoro cospirativo svolto dagli anarchici!

Andrea Costa, rientrato clandestinamente in Italia dove era ancora ricercato dalla polizia, il 14 marzo 1880 partecipò ad una riunione nella quale venne dichiarato che «i socialisti [...] sono convinti che l’attuazione del nuovo ordinamento sociale non può avvenire se non in seguito ad una lotta violenta e che non lasceranno sfuggire qualsiasi occasione per promuovere e sostenere questa lotta [... ma ...] intendono tuttavia valersi di tutti quei mezzi che lo stato attuale di cose può loro offrire sia per diminuire la resistenza che [il governo] ci oppone, sia per provocare l’ottenimento immediato di tutte quelle riforme che possono facilitare la via all’attuazione dell’ideale socialistico o provocare la lotta tra il vecchio e il nuovo ordine di cose, almeno incominciare una agitazione di cui i socialisti approfitteranno sia per diffondere sia per attuare dove sia possibile tutto o in parte il loro programma».

Ormai sembra che tra Costa e Cafiero, difensore al oltranza del programma anarchico, non ci sia più possibilità di intesa. Agli anarchici, che avevano definito come «empiastri di cattiva lega sulle piaghe dei lavoratori» ogni tipo di rivendicazione di riforma sociale, compresa la lotta per la diminuzione delle ore di lavoro, Costa risponde: «Voler opporsi, per esempio, all’agitazione che si propone di ottenere la diminuzione delle ore di lavoro? Ma perché? A vantaggio di chi? Io mi meraviglio che non abbiano detto che bisogna, invece, agitarsi perché si lavori 20 ore al giorno!». E continua: «L’agitazione economica e sociale avverrà con o senza que’ rivoluzionari che pretendono opporsi in nome di non so quali principii assurdi allo svolgimento naturale del secolo. Oh, come sentono poco l’odore del popolo certe risoluzioni! E come è naturale che gli operai preferiscano il marchese Popoli! E noi li trattiamo da imbecilli! Gli imbecilli siamo noi, che, superbi delle nostre teorie, ci alziamo al di sopra del popolo [...] Le invocazioni continue all’ideale che trovo in queste risoluzioni mi fanno male alla pancia. L’Ideale, un cavolo! Io, per me, preferisco che l’operaio lavori un’ora di meno al giorno ed abbia un piatto di più sulla tavola a tutti gli ideali aristocratici del mondo».

Il mancato congresso di Milano e il clandestino di Rimini

A Milano, per il 4 maggio 1880, era stato indetto un congresso per la costituzione del partito socialista. Senonché qualche giorno prima il questore convocava il Bignami e gli notificava che il congresso era stato proibito per decreto del prefetto e che si sarebbe risposto con misure repressive qualora si fosse tenuto clandestinamente. Il Bignami rispose che i socialisti, abituati a essere considerati alla stregua dei fuorilegge, avrebbero sottostato a tale arbitrio solo per risparmiarsi spese e disagi inutili.

Anche se il congresso non ci fu è interessante il manifesto in cui si affermava: «Bisogna che ci uniamo e ci intendiamo non solo per riaffermare i nostri principi generali, ma per determinare la nostra condotta pratica di ogni giorno e di ogni momento, e quale azione immediata possiamo esercitare sullo stato attuale delle cose per diminuire gli ostacoli che esso oppone ad uno stato di cose migliore» (La Plebe, 4 aprile 1880).

Costa appoggiò l’iniziativa scrivendo che «un’insurrezione ad ogni costo ci sembra altrettanto assurda quanto la legalità ad ogni costo [...] La legalità ad ogni costo conduce all’evirazione sociale; l’insurrezione ad ogni costo non conduce, spesso, se non al trionfo dei propri avversari, quando avviene, di fatto, discredita chi la predica quando alle parole non seguono i fatti» (Rivista Internazionale del Socialismo, 15 maggio 1880).